���y���������g�b�v�y�[�W�@�@�@�@�@��41���ڎ�

�\���x�̓o�R��

�O�@���@�N�@�h

���a��\�l�N�㌎��\�������i���\�l�j

�@�{�����܂߁A���p�E�Q�ƕ����̔N���͌�����(�@)�����Ő���N���L�ڂ����B�������A���Ж��̂ɓ����Ă���N���͂��̂܂܂Ƃ��Ă���B

�@�@�\���x�W�I�p�[�N�̒a��

�@���l���Ə�x�ǖ쒬�̗����ŏ\���x�W�I�p�[�N�\�z�������オ�����ۂɁA�T�|�[�^�[�ƃK�C�h�̗{�����s���邱�Ƃ�m�����̂ŁA�\���x�Ɋւ��镶�����W�Ƃ����y�j�����c�̂̊�����ʂ��ē����m���ŁA�����v���ł��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����ƍl���A�K�C�h���i�邽�߂̗{���u�K���邱�Ƃ����ӂ����B

�@�K�C�h���u�]�������@�͕�����\�O�N�i��Z���N�j�Ɉ���s���A���[�i�����ɊJ�Â��ꂽ�u���{�ΎR�w���Z���N�H�G���v�̓��ʍu���Łu�W�I�p�[�N�v�ɂ��āA�w�u��`�i���O�j�F��n�̌����v�n���Ȋw�I�Ɍ��ďd�v�Ȏ��R��Y���܂ށA���R�ɐe���ނ��߂̌����B�n���Ȋw�I�Ɍ��ďd�v�ȓ�����L���A���R��Y�╶����Y��L����n�悪�����̈�Y��ۑS�������c�[���Y���ɗ��p���Ȃ��犈�p���邱�ƁB�x�Ƃ����m���Ă�������ł���B

�@��u�҂Ȃ̂ŁA�u�t�̍u�`���e�ɂ��āA�٘_���q�ׂ闧��ɂȂ����Ƃ���A���_�ƈًc�������邱�Ƃ����l���A�g�̗���ŏI�n�����B�u�t�ɑ��鎿�^�����̎��ԂɎ�u�҂���o���ꂽ����̓��e�������Ȃ�ɉ��߂���ƁA���̃W�I�p�[�N�Ɋւ���K�C�h�̊�b�m���i�\���x�̎��R�Ɋւ��邱�Ƃɂ��j���R�����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B�K�C�h���i�������̒n��̓����Ȃǂ��w�K����ړI�Ŏ�u����l�����邱�Ƃ��m�����B

�@�W�I�p�[�N�\�z�́A�����̋@�ցE�c�̂ɂ��g�D�\���ł������B������\��N�i��Z�ꎵ�N�j�x�A�u�\���x�W�I�p�[�N�i���l�E��x�ǖ�G���A�j�\�z�v�̃e�[�}�u���˂��n���`���\���x�̋O�Ձv�ŔF��\�����s�����B�������Ȃ���F�肪������ƂȂ����B���̂��Ƃ��畽���O�\�N�i��Z�ꔪ�N�j�A�V���ɐ\���̃X�^�[�g���ɂ�����A�e�[�}���Č�������̂ŁA�W�I�T�|�[�^�[�{���u�K��u�҂Ȃǂ��W�܂�A�V���ȃe�[�}�̍Č������[�N�V���b�v���J�Â��ꂽ�B���̎��A�����R�炵�����C�Ȃ��ꌾ����������āA�V���ȃe�[�}�u�u�ƉΎR������Ȃ��ʂ�v�����܂����B

�i�ҏW���F���c��^�c�ψ���Ŋ����́u�D�Ȃ��v����Ă��ꂽ���A�u���ȁv�ɕύX���Č��肳�ꂽ�B�j

�@�ׂ��������̉����\������O�O�ɓǂ�ŁA���̎��v�����̂́A���ɋ�J���č쐬����Ă���Ɗ������B�������Ȃ���A�\�����̓��e��n���̗L���҂Ɋm���߁A�ӌ������߂č쐬���ׂ��K�v��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B

�@�n���̗��j�I�o�߂ƗR������n���Ƃ��n�`�̓����ɂ��āA���j��̎������m�F����j���Ŋm���߂Ĉ�v������K�v�����s�����Ă���Ǝv�����B��x�ǖ쒬�̗��j���Ɉʒu�Â�����A�����\�N�i���㔪�N�j�������s�u��x�ǖ�S�N�j�v�̋L�q��S���x�O�����Ă��邩�A�܂��͓ǂݍ���ł��Ȃ��Ǝv����B

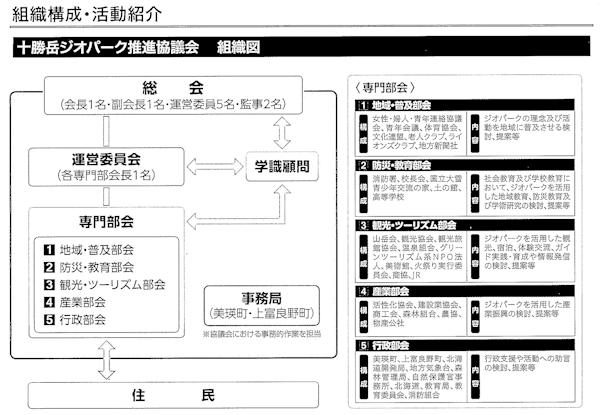

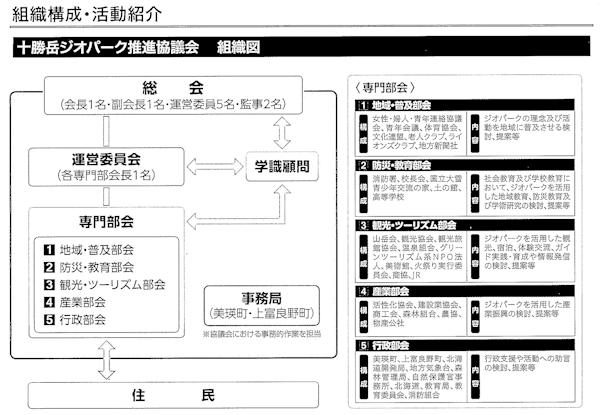

�@����ɁA��a��������̂́A�ŏ��̍\�z�ɂ���A�p���t���b�g�̑g�D�}������ƁA��啔��̒n��E���y����Ɂu���y�j�����c�́v���Ȃ��̂ł���B���́A�����c�̑�\�Ƃ������ƂŁA�u���y���������v����̑I�o�ŕ������ی�ψ��������Ă��邪�A�������ی�ψ���̉�c�ŃW�I�p�[�N�\�z�Ɋւ���c�Ă��������B�����Γ��ȑg�D�\������{�Ƃ��邱�Ƃ���A���l���ɂ͏�x�ǖ쒬�́u���y���������v�ƑΓ��ɂȂ�c�̂��Ȃ����ƂŁA����A�˂Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B��x�ڂ̔F��\���ɂȂ���p���t���b�g�̑g�D�}�ɂ͋��y�j�����c�̂��\�������o�[�ɓ����Ă���B

�@���́A�u���{�ΎR�w��v�̉�������A��啪����u�\���x�Ɋւ��镶�����W�v�Ƃ��ē����������Ă���B����Ȏ����A��x�ǖ�̗��j�ɂ��Ď��W�����ΎR�����̕����j���ȂǂŒm�����A�̋���x�ǖ�Ɋւ�����j�ƉΎR���̊ւ����l����ƒn�您�������͑��W�I�p�[�N�������w�p�I���n����쐬�����\�����ł́A���j�I�ȉ��߂Ȃǂ��Ȃ���Ă��Ȃ��悤�Ɏv�����B

�@���̏o�����ɒn�`�𗘗p���ď��e�ˌ���̓I�����ݒu����Ă���ƁA�������Ƃ�����B�������Ȃ���A���̒͗��j�I�{�݂Ȃ�e������������Ȃ�Ȃ��A�܂��X�g�[���[�����Ȃ��Ǝ�荇���Ă���Ȃ������B����́A��������������푈�̎��A���Ă��������������̎j�Ղ��ӎ����Ă̂��ƂƎv�����B�܂�A�푈��ՂƂ����ϓ_����̂Ƃ炦������Ɏ�荇���Ă��炦�Ȃ������B���̐������]�o���Ă���A�e�����������������̖ڂ����Ă��Ȃ��B

�@�������A�������߂��̕x�ǖ��ɉ˂����x�ǖ싴���̐��ɂ���D��̂悤�Ȋ₪���̎R�̖��[�ŁA���̓����̏\���x�A��̒n���ƈقȂ�Δ��m�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƙb�����A�X�g�[���[�������ɂ������荇���Ă��炦�Ȃ������B���̂ق��ɁA���R�n�`�ɂ��āA�C���t���܂܂ɍ쐬�������̒n��̒n���Ȋw�I�ȃT�C�g��i�ς𗅗��`�S�ꖇ�̃��X�g������B

�f�ڏȗ��F�ʐ^�@��Ɍ������Ί_�̏e����

�@���̂悤�Ȍo�܂���A�n���ɂ��Ă̒ʏ̖��Ɨ��j�I�Ȓn���̗��t���ɂ��āA��������ɒ��ׂĂ݂����ʂ��������Ƃɂ����B�u��x�ǖ쒬���y���������v�ɓ���Ă��āA�����A�v���Ă��邱�Ƃ͗��j�w�҂́u���j�̔ƍߎ҂ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�A�n�������҂́u�w�R������n���x�͒ʏ̖��ƈقȂ�v�Ƃ������ƂB���̂��Ƃ���A���n�ł͂��邪�A�����E�j�����悭�������ď������Ƃ���{�I�ȐS�\���ɂ��Ă���B

�@�u�R������n���v�ɂ��Ă͖�����\��N�i�ꔪ�����N�j���疾����\��N�i�ꔪ����N�j�܂ł́u�����̑升���v�A���a�O�\��N�i���ܘZ�N�j���珺�a�O�\�Z�N�i���Z��N�j�܂ł́u���a�̑升���v�A�����\��N�i�����N�j���畽����\��N�i��Z��Z�N�j�܂ł́u�����̑升���v���o�āA����������������o�܂�����B��c���ׂŌːГ��{����t���Ă��炤�ƁA�����O�́u�R������n���v�����������i�_�������Œ����̂��߁A�����O���ǂݎ���j�Ŏc���Ă���̂Œm�邱�Ƃ��ł���B

�@��ɐG��邪�A�n���Ɋւ��ĎO�̕s�v�c���v��������B�\���x�ɖ����u�\���x����v�A�ŋ߂́u�\���x���v�Ƃ����\���Ō����\���Ă���B�u�����Ό��v�Ȃ̂Ɂu�����Ό��v�Ɓu�k�b�J�N�V�Ό��v�B�u�U�q��v�ɖ����u�U�q�C�E�Q�v�B

�@�@�����Ό��ƈ����Ό�

�@�W�I�ɖ��ڂȊ֘A�̂���\���x�ɂ��āA�n���Ŋ��������Ƃɂӂ��B�u���y��������v��O�\�����Ɂw�����Ό��x�̒n���l�Ƒ肵�ď��������A���܂蔽�����F�����Ȃ��Ɗ����Ă���B�������ܕS���̔��s�ŁA�ق�̈ꈬ��̐l�ɂ����m���Ă��Ȃ����Ƃ���ł���B�u�R������n���v�́w�����Ό��x�͂��܂��ɗ��j�̕\���䂩��ނ��Ă���B���j���̕����\�N�������s�u��x�ǖ�S�N�j�v�ł́A�w�����Ό��x�̒n������ʓI�Ȓʏ̖��Ƃ��ĂƂ炦���Ă���B

�@���y�����������̋��q�S�ꎁ���u���y��������v��㍆�Ř�c�v���G�剥�ɐG�ꂽ�ꕶ�ŁA�\���x����J���̌o�܂������猩�Ă������z����e���Ă���B

�@���̒��ŁA���߂Ɂw�����Ό��x����̈����A���قǂŁw�����Ό��x�̋L�q������A���߂�����́A�w�����Ό��x�̋L�q�ƂȂ��Ă���B����͔N������ǂ��ď����Ă��邱�Ƃ���A�N��̌o�߂ɔ����Ēn�����ς�������Ƃ��킩��B�\���x����̊J���\���ɍۂ��Ďv���t�����n���ł������o�܂̋L�q�ł�����B

�@�@���j�I�o�߂Ɠo�R��

�@���y���������̌��ҏW�ψ����k���ꔎ������x�ǖ쒬���ꏤ�H�ό��ۂɋΖ����Ă������A�\���x�A��̓o�R�������܂Ȃ������A�n�_�ƒn�_�̋����ƍs���̎��Ԃ��v�����Ă`�R���́u�\���x�R�[�X�}�v���쐬�����B���̒n�}�́A�����܂߉w�̊ό��ē����Ń{�����e�B�A�K�C�h�����Ă���ہA�o�R�҂ւ̃��[�g�ē��ɏd�Ă���B�\���x�Ɋւ��鎑�����W���炱�̒n�}�ɖ����A���܂�m���Ă��Ȃ��ߋ��̓o�R���ƕ��ŋx���ƂȂ��Ă���o�R���ɂ��āA��������ɒ��ׂĂ݂��̂ŏ������Ƃɂ����B

�@

��x�ǖ쑺�S�}���}

�@�ێR�Ə̂���钆���Ό��u�̕��C�т��痰�����̎悵�Ă������R�z�Ə��̌��R����������̍z�ꏊ�Ɏ����Ɠ����������o�̂��߂ɂ����Ă����B�n�ꓪ���ʂ�镝�̓��ŁA�����̏�x�ǖ쑺���爮��n��̎R����ʂ��ď\���x�Ɏ��铹�H�̈ꕔ�ł�����B

�@���̓o�R����o��A�X�L�[�o�R���y����ł����u�R�ƃX�L�[���v�Ɓu�b�(�����Ă�)�����s���v�����������n���Ԃ��Ȃ��k��R�x�������㉷�ق��x�[�X�ɏ\���x�A��j���Ċe�s�[�N�ɏ��o���̑��Ղ��c�����ƂɂȂ�B�u�\������v�i���\���x����ł͂Ȃ��A���㉷����w���j�Ɛe���݂����߂ČĂꂽ�B

�f�ڏȗ��F�ʐ^�@���㉷�s�̊G�t���i�n��L���Ɨ���j�`���a�X�N�X���Q�V���̃X�^���v��������Ă���

�@�X�|�[�c�o�R���t��(�ꂢ�߂�)���A�\���x�A��̐V���ȓo�R���[�g��o�����k��R�x���ɂ��u�a��(���)�L���v�ƌ�����A��̒n�`�I�ȗv���ɂ`�_����y�_�܂ł̋L��������ꂽ�u�\���A���o�H���v������B��v�n�_��\�����̌Ăѕ��͖k�C�����̎R�x��ɍL���m���Ă���B�u�k��R�x���X���ꍆ�v�Ɂu���n���ʕ��ܖ�����n�`�}�ɓo�H���̑����������݁A���̂܂ܓʔłɂ�������̂Ȃ�B�v�̋L�q������B

�@�u�\���A���o�H�}�v���쐬�����a�ҜA�������͂��߁A�k��̂n�a�E�w���́A�\���A����u�\���v�Ɛe���݂����߂ČĂԏꍇ�������A���a�Z�\�O�N�i��㔪���N�j���畽�����N�i��㔪��N�j�̏\���x���̎��A�ϑ��ɂ������Ă����k�嗝�w���o�g�̉ΎR�����҂Ȃǂ��u�\���v�Ɛe���݂����߂ČĂ�ł����B

�f�ڏȗ��F�ʐ^�@����\���x�����i���y�َ����ʐ^�j���㒼���̑O�\���x�`�n�̔w�`�{�[�g�o�R���̖T�ɂ�����

�@���n���ʕ��̒n�}�ɁA���ق̏ꏊ�͔����ꏊ�̒n�`����w��̓��x�ƕ\�L����Ă��āA���u����I�V�̓��v���ԏ�̈ʒu�ɗ��ق����蕗�C��ւ͓n��L���Ō���Ă����B

�@���a�O�\�N�i���܌ܔN�j�O��Ɋ����x�ǖ썂�Z�R�x���̂n�a�ɕ����ƁA�O�\���x����\���x�{��̃R�[�X�r��ɎR�����̎c�[�A�����������Ɠy�䂪�c���Ă����̂�ڂɂ����Ƙb���B���a�O�\���N�i���Z��N�j�̏\���x���őO�\���x�o�R�̓o�R�R�[�X�͋x���ƂȂ��Ă���B

�@�O�\���x����\���x�{��̓o�R�R�[�X���A�\���x�R���W�ɂȂ��Ă���u����فX(��������)�v�茚���̂��ߒH�����L�q����x�ǖ쑺�j���e�Ɏc����Ă���B

�U�Q���ΈȑO�̑吳�Ό�

�`�O�\���x�`�{��̓o�R�R�[�X���킩�鍑�y�n���@�n�}

�@���a�O�\���N�i���Z��N�j�Z����\����̏\���x���̓��A�ُ팻�ۊm�F�̂��ߋC�ے����s�������n�����ŕ������o�H�ł�����A���a�O�\���N���܂ł͏\���x�{��ɓo�R�����ʓI�ȃ��[�g�ł��������Ƃ��킩��B���y���������O�\�����i�ߘa�O�N�i��Z���N�j�l��������s�j�Ɍf�ڂ̑q�{���q����u��x�ǖ�ɐ����āi�l�j�v�́u�\���x�o�R�ł̎v���o�v�ɂ��A�\���x�{��ɓo�R�����ʓI�ȃ��[�g�ł��������Ƃ�������Ă���B

�@�Ï��X����w�������A���㉷�s�̊G�t���ɑO�\���x����\���x���ʂ����ʐ^������B���a�O�\���N�i���Z��N�j�̏\���x�������q���@�����B�e�������y�ُ����̎ʐ^�ŁA���̓o�R�R�[�X��m�邱�Ƃ��ł���B

�f�ڏȗ��F�G�t���@���㉷�s�A�o�R�R�[�X�̂킩��G�t���B�O�\���x���ォ��\���x�ւ̓o�R����]�ށB�U�Q���ΑO�̒n�`���킩�鑉��������o������̂Ȃ��炩�Ȉƕ��ɏ��������Ă��Ă����B

�@�@�吳���Η��X���̓o�R

�@�吳�\�ܔN�i����Z�N�j�Z���\�����s�A���M�V�����^�u��ƌ�y�v�Z�����i���Z���j�����y�قɊ������Ă���A���y�ك{�����e�B�A�̎��Ɍ������̂ŁA�R�s�[��������ē��肵���B�����͌l�j���s�̂��߉Ƒ��Ɉ�������Ă���B

�@���M�V���Ђ̚ō�(���傤����)�L�҂��������X���ɏ\���x�ɓo��Ƒ肵�āA�\�Z�y�[�W����O�\�y�[�W�ɋL���������Ă���B�����Ɋւ���L���̊T���́A��s�͓�\�ꖼ�ŁA�擱�����V�C�����i���㉷��o�c�ҁj�A���쑪���A���x����(����)�a�J�A���M�V���Њ����ʐ^�B�e�ǁA���M�V���Ўʐ^�Lj��A���A��x�ǖ쑺�����A���h�g���\�]���B�Ƃ���A�����͋��y�������鎏��\������e�҂̒����U��(�悵����)�����w���Ǝv����B

�����Ɋւ���s���̎��Ԍo�߂��L���ɏ�����Ă��āA�ߑO�����ɉw�O�̋~����{�����o���B�ߑO�\���A�R���_�ꓞ���i������\�q�j�A�ߑO�\���O�\���A���R�z�ƎR���������ʉ߂Ƃ���A�Ԍ�A�ꗢ�i�l�q�j������ĕ��R�z�ƌ��R�������ɓ��������Ƃ���B����ł��邪�R������������͓D���̗��ꂽ��������āA���͂�{�����Ȃ��猳�R�������Ɍ��������ƍl������B

�@�@�o�R�̂��߂̌��

����ɑ������u���y��������v��㍆�Ɋ�e�����ꕶ�̒��ŁA�\���x�̓~�R�ƉĎR�ɏڂ����l�ƌ𗬂������āA��x�ǖ�ň�����������Ԗʂ���قǏڂ����l�ł���Ə����Ă���B���̏������v���������\�����u���a���N�\�k�C���̓~�R�i�P�j����\�v�����p���Ă���B���̓��e�́A���w���o�ď�x�ǖ�w�ɒ����A�n���Ő��㉷��Ɍ����������L�Ə\���x�o�R�ŁA�����̌�ʎ���Ɠo�R���[�g��m�邱�Ƃ��ł���B����Ɋւ��ẮA�u���y��������v��Z���ɘZ�������^���Ǝ҂̎��_����w���㉷���x����e���Ă���̂Ŋ֘A���ďڂ����m�邱�Ƃ��ł���B�\���x�Ɋւ��鎑���Ƃ��āA�w���E�������Ă���w���{�R�x��̑n�����\���N�L�O�o�ŕ���(�ӂ�����)���{�R�x��(����)�ҁu�����j(����)�\��Z�Z�j�v�x���a�\�N�i��㎵�ܔN�j�\���������A���a�\�N�\���\�l�����s�̏��a�\�N�i���O�ܔN�j�l�����l�\���j���^��łɁw�o�R�W�����ԕ֒����i�T�j�x������A���̒��ɏ\���x�̒������ʂ��L�ڂ���Ă���A��ʎ��������̂ŎQ�l�ɂ��̋L�q�����p����B

�@�@�\���x

��x�ǖ��(����)�\���㉷��@�ꔪ��(����߁[�Ƃ�)�@�ꚢ(����)�@�ݐ@�ܚ�

����O��(�}�})

�@�@郁@�(�͂�)�@�`�E�l���A�O�Z�@�o�E�l�܁A�Z�Z

�@�@����ᢁ@�`�E�l��A�Z�Z�@�o�E�l���A�Z�Z

�܌����{�[�\�����{

�~���n��(����)�@�ꚢ�@���i(����)�O���O���@���i�ꖼ��

�@����ɂ��A���㉷��ւ̌�ʎ�i�Ɨ�����m�邱�Ƃ��ł����B

�@�@�C�ے��̌��n�ϑ��o�R

�@�C�ے����\���x�̊ϑ��Ɩ���{�i�I�ɊJ�n�����̂́A�吳���ΈȌ�A���a�Ό��i�V�X���Ό��j�̏o�����_�@�ƂȂ�A���n�������s�����̂��n�܂�ł���B

���쑪�������ʁw���a��\���N�x��\���x���Ό������i���a��\���N���쑪�j�x������B�����ɁA���쑪���̖ؑ��k�O�����u���a��\���N�i���ܓ�N�j�����\������ԁi����j�ɐV�����Ό����o�������̂ŁA�㌎���{�A��ꎟ���������{�B�~��O�ɖ{�i�I�ȑ�������s�����v�Ƃ���B���̎��o�����������[�g�͏�x�ǖ쒬������o���A�������n�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�B

���a�R�P�N�x�~���\���x�ΎR���������̕\��

��ʓI�ȓo�R���̃R�[�X���}������Ă���

�O�\���x��ʂ铹�A�����Ό���ʂ铹������

�@�w���a�O�\��N�x�~���\���x�ΎR���������x�i���a�O�\��N�i�����N�j���쑪�j�ɂ��ƁA�����ړI�͊e���C�E�̏����Ɛϐ�ʂ̒����ł������B�̒��ɁA�u���݁A�V���Ό��y�ѐV�X���Ό��̊e���C�E�͋ɂ߂ď��x�̍���������o���Ă���A�]�ƈ���\���ō̎悵�Ă���B�܂��A���S�o�R�o�X�̊J�ʁA��������t�߂̊J�����ɂ��A�]���̏�x�ǖ쑤�̔�����̃q���b�e�ƂƂ��ɁA�o�R�X�L�[�q���N��ǂ��đ������Ă���A�ċG�͌y���̓o�R�҂��R�[����R���ɑ����قǂ̏ł���v�Ƃ������̓o�R�u�[���f�����ꕶ������B���̎��̒������[�g�͔������n�Ƃ��Ĉ�T�ԍs��ꂽ�B

�@�C�ے������{�����̉ΎR�ɂ��čP�v�I�ϑ����J�n����ɂ�����A�\���������o�Ė{�i�I�Ȓ����̂��߁A���a�O�\��N�i�����N�j���������`�\�O���A�C�ے��E�D�y�Nj�C�ۑ�E����n���C�ۑ�̎O�҂��������Ēn������Ɩk�C����w�̋��͂čs��ꂽ�B�w���k����E���\�O����x�i���a�O�\�O�N�㌎���s�j�Ɂu�\���x�ΎR��b�����v���n���������{�Ƃ���A�d�v�Ȋ�b�������ʂ�����Ă���B���̎��̒����o�R�́A��������A�����Ό��i�ʏ̋����Ό��j�A�吳�Ό��i�V���Ό��j�A�����\���A�F�m�C�E�Q�A�����\����A�吳�Ό��̈镔�z�Ɨ����̎扌���܂����A�����A�ێR�T��A�镔�����A���a�Ό��A����(�����)�Ό��A�k���Ό��̓����Œ��ׂ��B

�@�u���a�O�\���N�i���Z��N�j�\���x���v�̂Ƃ��A�O���Ƃ�������ُ팻�ۂ������������Ƃ���A���n�m�F�̂��߁A�������s�����ƂɂȂ�ϑ����Ԃ͘Z����\�Z������O�\���ł������B��\����͈�s�l���i���E�D�y�Nj�C�ۑ�A�Î��E���X�E����n���C�ۑ�A�c�Y�E���l������j�ő吳�Ό�����O�\���x�A�n�̔w�A�����Ό��A�\���x����i���݁A���z�H�����j�A����A�D���ƕ����A���R������E�c�Y�ƌ��R�h�ɂɌ������Î��E���X�͓D���̔������ŕʂꂽ�B��\����̊ϑ��ł͑O�\���̔����t�߂ŋT����A�����͑吳�Ό����̍����n���M�d�̉��x�v�ő��肷��\��ł������B

�@�����̂��߂ɕ������o�R���́A����`���R�z�Ɨ������o�H�`�镔�z�ƌ��R�h�Ɂ`�吳�Ό��`�O�\���x�`�n�̔w�`�����Ό��`�R�����`����̃R�[�X�ł���B���̓��A�u�吳���v����O�\�Z�N�Ԃ�ɕ������������B�O�\���̒����̂��߁A���R�h�ɂɏh�������Î��E���X�̗��Z���͂��̕��ŋ��|�̑̌��Ɣ��ł������ɂ�蕉�����邱�ƂɂȂ����B

�@�@�\���x�̎Y�ƊJ���Ɠ��H

�@�C�ے����s�����\���x�̉ΎR�ϑ��Ɩ��Ɩk��R�x���̓o�R�A���R�z�Ƃ̗����̌@���ƁA���㉷��Ɣ������o��o�R�H�i�ʏ̖��E���H�j�ɂ��ď����Ă݂��B

�@�������A��x�ǖ쑺���瑽�c�_���ʉ߂��ăk�b�J�N�V�t���k�C�쉈���ɓo��A�l�L���n�_������ёт̒����R�����̉��Ɍ������A���݂̗��_�t������n�C�}�c�т̒��������Ό��Ɏ���A�n�ꓪ���ʂ�镝�̓��ŗ����̌@�Ɨ����^�����s��ꂽ���ƂɐG��Ă��Ȃ����Ƃ���A�n�}�Ɏc�鉥����Ɨ������B���̒n�_��ʂ�o�R�H�ׂĂ݂��B

�@�吳�\�O�N�i����l�N�j�������s�́u��x�ǖ쑺��������v�̕��^�Ǔ��S�}�Ə��a��\�N�㔭�s�̍��y�n���@�n�}�ɂ���āA�吳���珺�a�����̃k�b�J�N�V�t���k�C�쉈���ɂ����������Ό��֎��铹���킩��A�Ǔ��S�}�ɂ��铹�H�̏������ő����E�ʍs���E�o�R���̋�ʂ��킩��B

��x�ǖ쑺��������̊Ǔ��S�}

�k�b�J�N�V�t���k�C�쉈���̓��H�Ǝx����

����쉈���̐��㓹���킩��B

�@�u��x�ǖ쑺��������v�̊Ǔ��S�}�ŋ����Ό��Ɏ��铹�́A�s�X�n���瓌�l���k��\�Z���܂ł͎�v�����̐}���A���̒n�_���瓌����k��\�����̒n�_�{���_��܂ł͑����ŁA���̐�͑��c�_�����ʉ߂��č��L�ы��E�̒n�_�܂ł͒ʍs���̐}���A���̒n�_���狌���Ό���ʂ�\���x����܂ł̌o�H�͓o�R���ƂȂ��Ă���B

�@����A���㉷��ւ̓��H�ɂ��āu��x�ǖ쑺��������v�̊Ǔ��S�}�ɂ́A�k�b�J�N�V�t���k�C�쉈�����H�i�ʏ̉��H�j�̐}���A���Z���k��\�����Ő�͖{���Ǝx���i�����j�ɕ�����Ă��邪�x�������̓������㉷��ւ̃��C�����[�g�Ƃ��ď�����Ă���B������k��\�Z������\�l�q��`�R���_��`�������̕��R�z�ƎR���������܂ő����A���������琁�㉷��ƕ��R�z�R�����̌@���ʂ�\���x����܂ł̌o�H�͓o�R���ƂȂ��Ă���B

�@�쉈���������Ό��Ɍ��������́A��x�ǖ쉉�K�ꂪ�ł������ƂŁA���㉷��Ǝs�X�n������ł����������ƈ���n��E�R���_���ʂ铹�ɉI�ĊJ�ʂƂȂ������݂̓o�R���H���Y�ƊJ�����H�Ƃ��Č��݂��ꂽ�o�߂͎��̂悤�ɂȂ�B

�@���㎩�q�����K��̐ݒu�ɔ����A�k�b�J�N�V�t���k�C�쉈���ɋ����Ό��Ɏ���o�R���H���o�H�ύX�ƂȂ����o�܂��A��x�ǖ쒬�S�N�j�Ȃǂ̎j�����璲�ׂĂ݂��B

�@���K��ݒu�̗��j�w�i�́A���a��\�Z�N�i���܈�N�j�\���l���̌x�@�\�������Ă̋��@�ŁA�\���x�A��̎R�[�ɍL��Ȍ�����������Ƃ����[�ƂȂ����B

�@���a��\��N�i���l�N�j��������h�q�������A���a��\��N�\����x�ǖ쉉�K��i�����K��j�p�n���������A���a�O�\�N�i���܌ܔN�j�Z���ˏ�J���A���a�O�\�N������\�O���ˌ��P�����{�A�Ƃ����o�߂̎j��������B

�@���K��l���v��ɍۂ��āA�n����x�ǖ쒬�́u�k�C����m�S��x�ǖ쒬�ۈ������K�n�Ɋւ��錈�c���v�̕ʎ��v�]�������u�Z�A���H�̐����ɂ��āv�̍��ڂɁA�u���K��ɊW�̂����̓��H�ɛ�(����)���Ă̘H�ʝ�(����)������C���s���_�Ɛ��Y�p���H��ʂɍ�(������)���̎x����Ȃ��悤�ɂ��肢���x(��)���B�v�Ƃ���B����́A��Ɂy�����ڗv���z�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�B���́y�����ڗv���z�̓��H�̐����ɑ��āA�u�v�]�ɂ����悤�w�͂���B�v�Ƃ������j�������ꂽ�B

�@��x�ǖ쒬�S�N�j�̋L�q�ɂ́A

���a�O�\�N�Z���A���K��ˏ�J���i���a��\��N�\�A�p�n���������j���K����̒ʉߓ��H�ؑցB��x�ǖ�w�`�k��\�Z�����H�`�������`�������B���`������`�����Ό��ƂȂ�i�������`�������B���ԁF�x�ǖ�c�я��o�R�H�j

�Ƃ���B���K��ݒu�Ɋւ���v�]���̓��H�����v���������������j�I�o�߂ł���B

�@����ɂ��A�\���x�Y�ƊJ�����H�̍H�����i�߂��邱�ƂɂȂ����B���̍H���̊T�v�ɂ��Ď����Ȃǂ���ɂ܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�y���a�O�\�ܔN�x�z���H���t�����[�g�̑���

�y���a�O�\�Z�N�x�z�l�A��Z�Z���i�������`�S�q�n�_�j�O�Z���n��{�ݑ��{�H�B

�y���a�O�\���N�x�z��A�Z�l�Z���i�S�q�n�_�`������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��O�{�ݒc���{�Q���Z�l�{�ݑ������{�H�B

�y���a�O�\���N�x�z��A�l�Z�Z���i������`�J�~�z�����j�O�Z���n��{�ݑ��{�H�B

�y���a�O�\��N�x�z�l���Z���i�J�~�z�����`���������n�_�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�〈�Ԉ�Z��n��{�ݑ��{�H�B

�y���a�l�\�N�x�z�Z��Z���i���������n�_�`�I�_�j���t�c�{�ݑ��{�H�B

�@���̂悤�Ȍo�߂ɂ���ĎY�ƊJ�����H���v�H�����B

�@�@�\���x�Y�ƊJ�����H�̔�b

�@�ߑO���A����c����ǂŏ��p���I��点�āA���߂̃T�C�������邱����h�̎������ɗ��K�����c�����u�N�����Ⴂ�l�����ɂ��Њo���Ă����Ăق������Ƃ�����v�Ƙb���o���Ă����B���y���������O�\�����i�ߘa�O�N�i��Z���N�j�l��������s�j�Ɍf�ڂ́u�ˎR�p�ꎁ����̕��������v�Ɂu�����Ƃ̎v���o�v������A�������R�[���i��E�����j��肪����Ă���B

�@���H���H�������ƈ��h�ɂ̌��z������H���_��ɗ���ŕ������A�c��̋c�����o�Ă��Ȃ����Ƃ���A�c����Ƃ������Ƃœ���Ԃɂ킽��R�c���A����ڂ̌ߑO�l���ɒ����̃��R�[���c�������ʁA�����Ƌc��c���̑o�������E���邱�ƂɂȂ����o�����ł���B

�ҏW���F���R�[���𐬗�������ɂ́A�L���Ґ��̎O���̈�ȏ�̏������W�߂Ē��̑I���Ǘ��ψ���ɒ�o���邱�Ƃ��K�v�������B

�@�K�˂Ă����c���͂��̂��Ƃɂ��āA�c���i�s�̌o�܂��Ԃ��Ɍ������Ă������Ƃ���A�S�c���̈ӌ�����v���ă��R�[�����|�����{���̗v���͑��ɂ���Ƙb���n�߂��B

�@�����v�悷��{�Y�U���Ɍ��ѕt�������琬�̖q��p�n�Ƃ��āA���V���̑�ɔ��H�̖���������A�k�C�����ł͒Y�z�̕R���������A�ΒY�Y�Ƃ̐��ނŎ��v�������Ȃ��Ă���ɂ�������炸�A�Y�z�̍B�ؗp�ɃJ���}�c�т��邽�߂̎R�ѕی�A�ыƐU�����咣���ċ��ޓ���������A���݂̔��l���̔����͔͖q��̏ꏊ�Ɍ��܂����B���̂��߁A���ׂȂ��Ƃł��邪���Ȃ����߂�Ӗ��ŁA�Y�ƊJ�����H�̐ꌈ�����͋c��y���ł���Ƃ������ƂŃ��R�[������������̂����A���ʂ̎�������Ă��A�ꌈ���������F���Đ��퉻��}�������ƁB���������������Ƃ���A���̌�A�S�c���������E���邱�ƂɎ������o�܂������Ă��ꂽ�B

�f�ڏȗ��F�摜�@��x�T��Ɍf�ڂ��ꂽ�\���x�Y�ƊJ�����H�̌��ݍH����ԗ��}�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K����I�ĉc�я��̓o�R���i�������`�������B���ԁj�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�悳�ꂽ�o�H�ł��邱�Ƃ��킩��B

�f�ڏȗ��F�ʐ^�@�ԗ�����~��āA��H���̌�����ǂ�A�k���ōH�����@���s���W�҈�s

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���y�َ����E�S�N�j�ʐ^�j

�@�@�\���x�̍z�R�J�������Ɍ���L�q

�u��x�ǖ�S�N�j�v�ɂ͗����̌@���ƂɊւ���L�q���f�ڂ���Ă���A�z�R�J���̌o�߂�m�邱�Ƃ��ł���B�S�N�j�̕Ҏ[�ŎQ�Ƃ��������ȊO�ɁA�����̌@�Ɋւ���\���x�̕����������A�k�C���n�������������}�����ɋΖ�����m�l�Ɉ˗����āA���肵�������ɋL����Ă���l���ׂĂ݂��B

���c�s���Y�́u�C�V�J���쐅�������^�v�ɁA�����l�i�ꔪ���j�N�A�\���x�ɓo�����ė����������A��ƋL�q���Ă���B��������A���Y���l�Y�����̒n��ʉ߂��Ă���B���R�ɓo��ɂ͓o���H���Ȃ��̂ŁA��������쉈���ɑ�o��̓o��(�Ƃ͂�)���@���Ƃ��āA�l�Ֆ����̒n�ɕ��݂�i�߂��Ɛ��肳���B�n���s�ē��Ȃ��Ƃ���A��Z�̃A�C�k�̐l�ɓ��ē��̓��s�����߂Ă����B�k�C�����̍z��������T�����邽�߁A�����̋Z�p�҂ɂ�蒲�����i�߂�ꂽ�B

�@�u�k�C���z�������v������\�l�N�i�ꔪ���N�j�O���Ɂu�P�����j�����R�v�̋L�q������B������\��N�i�ꔪ�����N�j������Z�t�ŁA

�@������\�N�i�ꔪ�����N�j�㌎�A��������̋A�r��Ñ����o���A�\�����k�サ�ĎO�\���B�����T�I���k�J��k�サ�ď\���x�i�P�����j�R�j�ɓo���B�\���A�C�k�́u�P�����j�v�A���A�C�k�́u�I�v�^�e�V�P�v�ƌď́B�R���͐삪�������Ă��āu�t���k�v�͋�m��ɍ����A�u�x�x�c�v�͒��ʐ�ɍ����B�u�P�����j�v�R���ɑ啬�Ό�������A��ɍ����o�B����͐Ύ�͔ȂŖ]���������ł���B�����z��͓��A���Ό������Ƃ��̓�A���ɂ���B�ʐόܐ�̂��̂͌�����ڌܐ��A�������ܕS�B�ʐώl��̂��̂͌�����ځA��������B���v�\�����B

�ҏW���F��ځ���O�Z�E�O�p�A�ꐡ���\���̈�ځA�����O�E�O�u�A�����Z�l����Z�Z������Z�Z�Z������ꔪ�Z�E�O�ナ�b�g��

�Ƃ���A���̖�����\��N�̕ɂ���Ύ�͔ȂŖ]�����������̋L�q���A�\���x���Ύj�̖�����\�N�i�ꔪ�����N�j���L�^�ƂȂ�B

�@������\�l�N�i�ꔪ���N�j�\�ҏW�A�u�k�C���n���v�ɂ́A������\�N�i�ꔪ�����N�j�ɑ�������A������\�l�N�i�ꔪ���N�j�\�ɉ��R�s���Y���l�Ֆ����̒n�A�\���x�ɓo�R�������ƁA���R�̎������������͐ς͎O�����ŁA������Z�t�̑����菭�ʂ̐ώZ�A

���̈�́A�Ό������ƉΌ����B�����́A�ʐώl��A������ڌܐ��A�Ό����́A�ʐόܕS�A������ځB���̓�́A�Ό��̓�i�u�t���k�C�v�쐅���j�ʐόܐ�̂��̂͌�����ڌܐ��A�����ܐ�B���̎O�́A���z��̐����ׂŖʐψ�甪�S�A������ځA�l���B

�Ə�����Ă���B

���R�z�Ɣ��o�͎��}

�@�u�z�������v�吳��N�i����Z�N�j�ꌎ�_�����Ȕ��s�A�Ύ뚠��m�S�\���x�t���c�i(�Ă�����)�y�����i�����ɁA�u���x�i���V�g�~�j�v�����R�Ɓu�k�b�J�N�V�v�����R�̊T�v��������Ă���B

���x�i���V�g�~�j�����R�́A�ʒu�����l���Ə�x�ǖ쑺�̗����ɐڂ���̂ŕt����ꂽ���̂ł���B�i��̌�オ�p�ɂŁA�吳���N�i���ꔪ�N�j�O���A���쑾�Y���o�c�ɂ����荡���ɋy��ł���B�k�b�J�N�V�����R�́A�u�k�b�J�N�V�v�ΎR�̕��E���ɂ���A����莵�A���N�O�A�ꎞ�A�����̌@�ɒ��肵���҂��������Ƃ��������݂͋x�Ƃ��Ă���B�i���̗����͔��x�i���V�g�~�j�����R�Ɠ����i���ł��邪�A���N�O�Ɉꎞ�ҋƂɒ��肵�������C���キ���Y�ʂ���(����)��(���傤)�Ȃ��ߋx�ƂƂȂ��Ă���B

�@�u�k�C���z�Ǝ��v�吳�\�O�N�i����l�N�j�Z�����s�k�C���ΒY�z�Ɖ�҂ɂ́A���R�z�R�̋L�q������A

���R�����A�Ό����Z���g���A���i�l���g���B�����p�u�p���v�v�����Ƃ��ĎY�o

�Ə�����Ă��āA���Y�N�͑吳�\��N�i����O�N�j�̐��Y���Ǝv����B���̐��Y���ʂɂ��ẮA��x�ǖ쑺�E��������̑吳�\�O�N�œ��v�����ɁA

�����Y�o�ʁA�Ό�������܈�Z�g���A���������l��܃g���B��x�ǖ�w�戵�i�����j�A�吳�\�N�@��O��Z�g���A�吳�\��N�@�\�i���F�������Ȃ������j�A�吳�\��N�Z�l��g���B

�Ƃ����L�ڂ�����B

�@���R�z�R�̉��v�ɂ́A

�������N�k���j�݉ҋƃV�A��D�y���c�s��O���m�L�g�i���V�e�A���쑾�Y������P�A�c����(���V)�x(�g�~)�z�R�g�i�Z���B�吳�Z�N���������i�ƌ��ҕ��R���������m���ƃj���o(�����)

�Ƃ���B

�@�u�k�C���n���������������v���a�O�\��N�i�����N�j�㌎�k�C���J�������s�ɁA�\���n��̗����E���S�z�z������������A�u�镔�z�R�����z���v�ɂ��āA�z��̓o�^�ԍ����тɉ��v�ƌ����̋L�q�ŁA

�吳���ŏ��a��\��N�i���l�N�j�܂ŋx�R�B���a�O�\�N�i���܌ܔN�j�A�镔�����ĊJ�A���a�O�\���N�i���Z��N�j�̕��܂ʼnΌ��������̎悵���B���B�����̐��Y�ʁA���Y��Z�Z�`��܁Z�g���B�����i�ʎ��Z���ȏ�̏��ؗ������z�̏o�חʂ͖�܁Z�g���ŁA��ȏo�א�͍���p���v�H�Ƃj�j�A�����l���p���v�j�j�A�k�z�����j�j�A�\���j�j�A�؉��w�����j�j�B

�Ƃ���B���̂悤�ɁA���ꂼ��̕��������ɗ����̌@���ƂɊւ���L�q���f�ڂ���Ă���A�z�R�J���̌o�߂Ǝ��������̂��߂̓o�R�Ƃ��ǂ�������m�邱�Ƃ��ł���B

�@�@�k�b�J�N�V�����R�̎ʐ^

�@�u�吳�\�ܔN�\���x�唚���L�^�ʐ^�W�v���a�\�ܔN�i��㔪�Z�N�j�O����\�������s�ɁA�吳����`���铖���̐V�������ĕ��^�Ƃ��Ă��邪�A���̑吳���̐V���L���Ɍf�ڂ��ꂽ�����̌@�ꏊ�ʐ^�u�������������R�S�i�v�A���̏ꏊ�͑吳�Ό������̌@�ꏊ�ł͂Ȃ������Ό��i�k�b�J�N�V�����R�j�̗����̌@�ꏊ���B�e���Ă��邱�ƂɋC�Â����B�V���Ђŕۑ����Ă����ʐ^�Ε̐��łɑg�ہA�ߋ��ɎB�e�����ʐ^��p�������̂Ǝv�����A�ꏊ���Ⴄ���A�悭���闠�Ă��ʐ^�ō��E���t�ɂȂ��Ă���B����Čf�ڂ���Ă��邪�����Ό����B�e�����ʐ^�ł���A�������ċM�d�Ǝv����B

�f�ڏȗ��F�摜�@���Ă��Ōf�ڂ��ꂽ�����Ό��i�k�b�J�N�V�����R�j

�f�ڏȗ��F�摜�@�����Ό����B�e�����������ʐ^

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���x�����ЊQ�u�Ɍf�ڂ��ꂽ�����Ό��ʐ^�B��ʍ����̐쏰��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�b�J�N�V�t���k�C��A�R�㒆���̕�����ɂS���̐l�e�B��ʉE�オ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏ�������B���������J�~�z���J���b�g�N�R�ƗŐ��B������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꏊ�Ǝv���镬�C�сi�k�b�J�N�V�����R�j�̕��C�͌��ݏ��ł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����B

�s�Q�l�����t

���u��x�ǖ쑺�j���e�v

�@�@�@�����ꏑ�L�@�F�J��Y�i���a�ꔪ�N�j

���u�\���A���o�H�}�v

�@�@�@�a�ҜA���@�k��R�x���X��@��ꍆ

����x�ǖ쒬���y���������u���y��������v��

�@�@�E�u���㉷���v�@�Z���@��

�@�@�@�@��Z���i��㔪���N������Z�����s�j

�@�@�E�u�\���x������J�������̉�c�v���G�厁�v�@���q�S��

�@�@�@�@��㍆�i�����N��ܓ����s�j

�@�@�E�������v���������\�����u���a���N�\�k�C���̓~�R�i�P�j����\�v�@����ɑ�

�@�@�@�@��㍆�i�����N��ܓ����s�j

�@�@�E�u��x�ǖ�ɐ����āi�l�j�v�@�q�{���q

�@�@�@�@��O�\�����i��Z���N�l��������s�j

�@�@�E�u�ˎR�p�ꎁ����̕��������v�������E��c�ꕽ

�@�@�@�@��O�\�����i��Z���N�l��������s�j

�����M�V�����^�u��ƌ�y�v�Z�����i���Z���j

�@�@�@���M�V���@�吳��ܔN�Z����Z�����s

���w���{�R�x��n�����\���N�L�O�o����u�����j�\��Z�Z�j�v�x

�@�@�@���{�R�x��ҁ@���a�܁Z�N��Z����l�����s

���u��x�ǖ쑺��������v

�@�@�@��x�ǖ쑺�@�吳��O�N�������s

���u��x�ǖ�S�N�j�v

�@�@�@��x�ǖ쒬�@������Z�N�������s

����Z�ꎵ�N�x�u�\���x�W�I�p�[�N�i���l�E��x�ǖ�G���A�j�\�z�v

�@�@�@�\���x�W�I�p�[�N���i���c��

���u�C�V�J���쐅���������v���c�s���Y�@�����l�N

���u�k�C���z�������v

�@�@�@�k�C���L��n���ہ@������l�N�O��

���u�k�C���n���v�@�@�@������l�N��ҏW

���u�Ύ뚠��m�S�\���x�t���c�i�y�����i�����v

�@�@�@�_�����Ȕ��s�u�z�������v�@�吳��N�ꌎ

���u�k�C���z�Ǝ��v

�@�@�@�k�C���ΒY�z�Ɖ�ҁ@�吳��O�N���s

���u�k�C���n���������������v

�@�@�@�k�C���J�����@���a�O��N�㌎���s

���u�吳�\�ܔN�\���x�唚���L�^�ʐ^�W�v���^�i�����V���j

�@�@�@��x�ǖ쒬�@���a�܌ܔN�O�������s

���u�x�~���\���x�ΎR���������v

�@�@�@���쑪�@���a�O��N

���u���k����E���\��ꍆ�v�@�@�@�C�ے�

���u���k����E���\�O����v�@�@�@�C�ے�

���u�\���x�����z�R���ЊQ���v

�@�@�@�镔�z�Ɗ�����Ё@���a�O���N��ꌎ��ܓ����s

�@�֎��@�@�@�@�@�@���y��������i��41���j

2024�N�R��31������@�@�@�@�@�@2024�N�S���P�����s

�ҏW�E���s�ҁ@��x�ǖ쒬���y��������� ��@�����L�G