郷土をさぐる誌第三九号に、上富良野町出身者で第二次世界大戦における最年少戦死者は「土井 繁氏」で、戦死時の年齢を一七歳と記載しました。

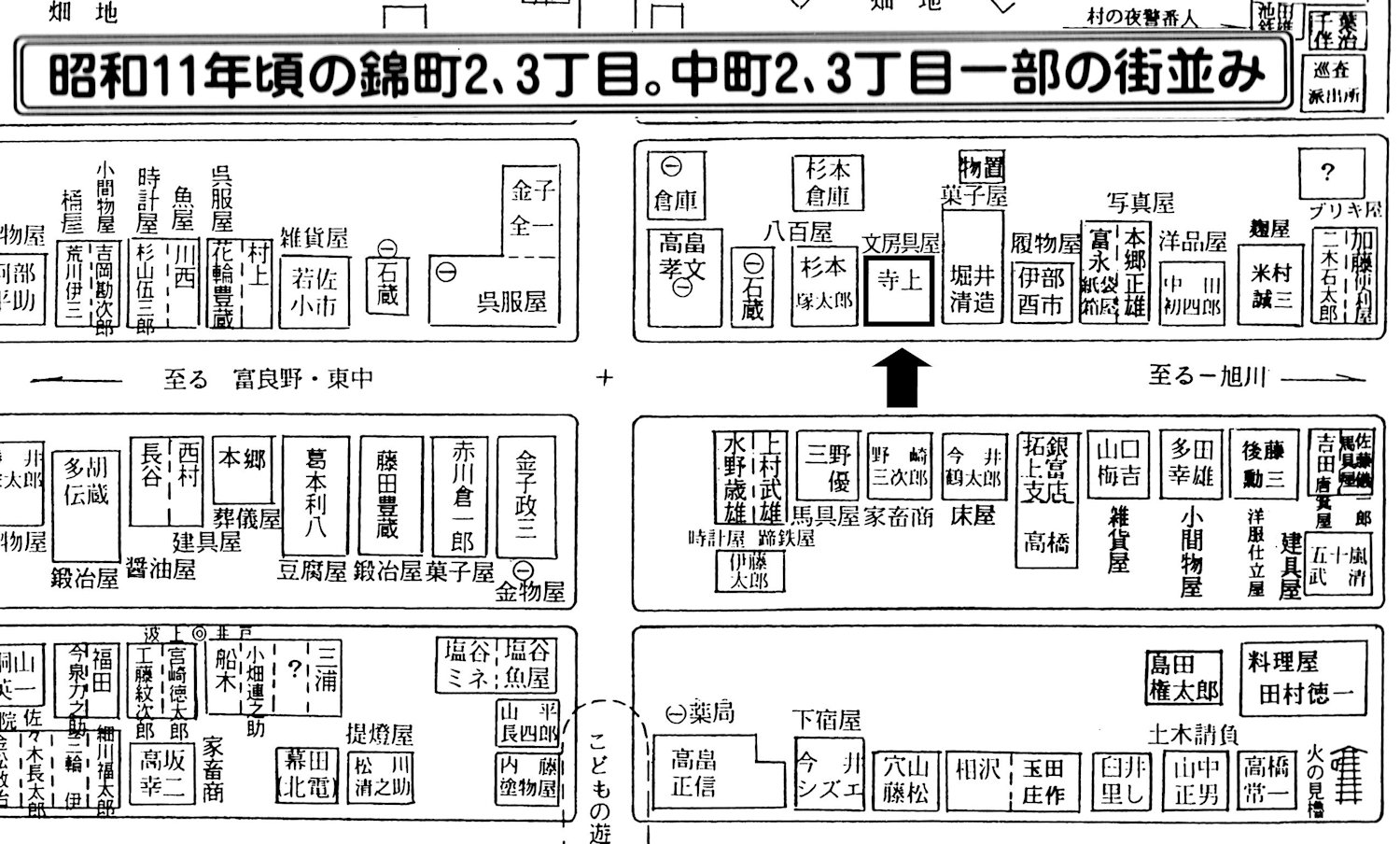

郷土をさぐる誌第三九号に、上富良野町出身者で第二次世界大戦における最年少戦死者は「土井 繁氏」で、戦死時の年齢を一七歳と記載しました。戦死者の名簿の中で、生年月日不詳と記録されている「寺上隆敬(たかひろ)君」についてご遺族関係の取材で、生年月日は昭和五年六月一八日生れで、戦死は昭和二〇年七月一四日なので、「一五歳一ヶ月」での戦死であったことが判明しました。「土井 繁氏」より一年七ヶ月も早いので驚くと共に、第三九号の一部訂正と「寺上隆敬君」の数奇な運命について記します。

尚、郷土をさぐる誌に記載の「上富良野村出身少年兵戦死者一覧」を下表のとおりお詫びして訂正します。

| 氏 名 | 生年月日 | 戦死年月日 | 享年 | 戦没地 |

| 寺上 隆敬 | 昭5年6月18日 | 昭20年7月14日 | 15歳1月 | 函館沖 |

| 藤原 光浩 | 昭3年3月15日 | 昭18年8月31日 | 15歳5月 | 南方海上 国光丸 |

| 土井 繁 | 昭4年3月15日 | 昭20年11月29日 | 16歳8月 | トラック島 |

| 川上 享 | 昭3年2月20日 | 昭20年6月18日 | 17歳4月 | 樺太沖 |

| 北川 享 | 昭2年1月 2日 | 昭20年1月24日 | 18歳 | 徐州陸軍病院 |

| 高田 弘 | 昭2年6月9日 | 昭20年12月2日 | 18歳6月 | 比島 南西海上 |