子供の頃(一九五三年生れなので小・中学生の一九六五年前後)を思い起こすと、一二月になると積雪が生活環境を冬バージョンに一変させた。

子供の頃(一九五三年生れなので小・中学生の一九六五年前後)を思い起こすと、一二月になると積雪が生活環境を冬バージョンに一変させた。私が住む国道沿いの所から市街地、通学先の上富良野小学校、上富良野中学校へは二キロメートルほどの道のりがあり、当時の移動手段のスーパーカー「マイ自転車」の使用も雪の猛威にかなわなくなり、通学の行き帰りは雪道を長靴で「とぼとぼ」、時には近所仲間と「わいわい」の日常だった。

子供の頃の思い出には濃淡があって、同時に記憶に残る強弱があると、現在の高齢者と言われる年齢の瀬に至ってなお更に思うが、学校の冬休みへの期待の高まりと同時に、足元に増える積雪のうっとうしさが思い出させる。

いつからいつまでの記憶はないが、同世代の知人の記憶と合わせると、朝六時時点の観測気温(各学校の教員住宅の観測値か?)で学校の始業時間が変わった。私の通学した上富良野小学校では、マイナス二〇℃で一時間遅れ、マイナス二五℃で二時間遅れ、更にマイナス三〇℃以下では休校になった。

陸上自衛隊上富良野駐屯地及び上富良野演習場が一九五五(昭和三〇)年に設置され、演習場に用地を提供した旭野地区の住民が移転、転出したため、一九六二年に旭野小学校が閉校された。その後も、児童数減少による小規模校の解消のためなどで、次々と地区小学校が中心校へ統合閉校された。当時運行されていた地域の生活路線バスの充実に加えて、通学手段であるスクールバスの運行とセットになったことは言うまでもない。次第に過酷な遠距離徒歩通学はいなくなっていった。

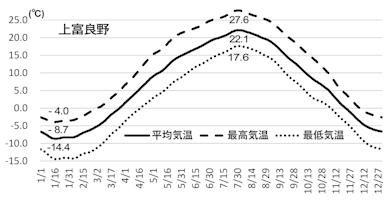

「気候温暖化」に興味を持ったのは、子供の頃の記憶と現在の気候が異なっているように感じ、実際にはどうなのだろうかと疑問を持ったからである。

手始めに気候、気象、天気に関する基礎情報をWebサイトで調べてみた。私の気質である「なぜ、どうして」という探求心がもたげられ、現在の理論や定説となっていることが、半世紀前に中学校・高校で学んだ記憶と少しずつ違っていることに気付かされた。

現在の地学、物理学の定説を振り返ることから始めるが、少し専門的(マニアック)な話もあるが、

関心がない方はそんなものかと読み跳ばしてもらいたい。