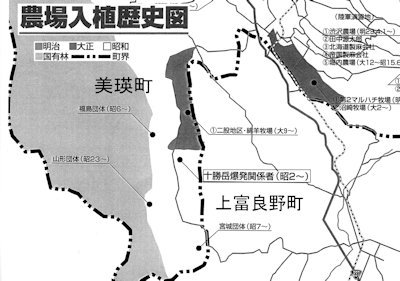

十勝岳の大正噴火泥流の被災者が、上富良野村から美瑛村ルベシベ御料地に『三八戸』が移住されたと記録は伝えている。

十勝岳の大正噴火泥流の被災者が、上富良野村から美瑛村ルベシベ御料地に『三八戸』が移住されたと記録は伝えている。大正噴火から九三年の歳月が過ぎたが美瑛村被災移住『五戸』と合わせて『四三戸』の皆様は、大切な家族を亡くし、家屋と共に家財道具の一切を失い、田畑等を一瞬に流され…筆舌に尽くし難い大災難であった。

非常に厳しい環境と条件の下で、第二の開拓は苦労と苦難の連続であったと推測出来る。

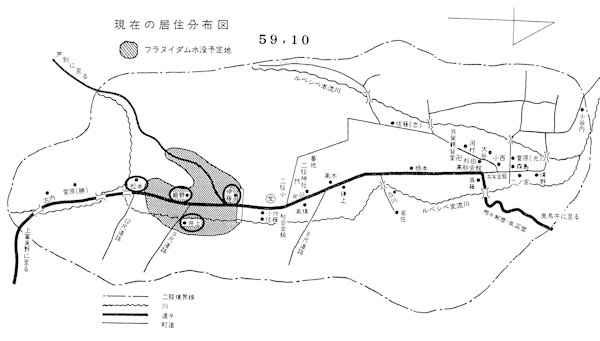

昭和二年五月から美瑛村ルベシベ御料地(二股地区)に移住された『四三戸』の皆様、そして後継された子孫の方々の動向等について、移住して九〇余年を経た現在だが、調べることにした。

その調査中、美瑛町図書館において、収蔵庫から次の資料を提示してもらった。

それは美瑛町の「佐藤春雄氏・佐藤幸二氏」により平成二三年に作成された『二股馬頭観世音菩薩堂建立』(昭和六年一一月)と標題が記されたもので、建立に関わった協力者(寄附者)の氏名が一二頁に及び記してある。

昭和二年五月に移住してから四年六ヶ月後の、昭和六年一一月に開墾、造材、運搬等の過役で病死や事故死した馬が多く、その供養と安全を祈願して、二股住民、近隣の人々によって建立されたことが判明した。

この建立協力者(寄附者)名簿を基に「四三戸移住」と「その後」について考察した。

掲載省略:写真〜二股馬頭観世音菩薩堂