東日本大震災における上富良野駐屯地の活動

上富良野駐屯地最先任上級曹長(当時) 藤野 憲明

●あれから一年

●あれから一年

東日本大震災から一年が経過します。自衛隊は、平成二十三年三月十一日の発災から、八月末日までの間、延べ人員千六十一万人、航空機四万九千機、艦艇四千八百隻など、自衛隊創設以来最大であり史上最大といわれる災害派遣を行ってまいりました。(原子力災害対処を除く。)

その中で上富良野駐屯地は、三月の発災から約四ケ月にわたり、千名を越える隊員を被災地へ派遣いたしました。駐屯地各部隊の派遣隊員、突然に長期間の留守をまかされることとなった隊員の家族、そして、派遣隊員の後方支援と業務の引継ぎに奔走した残留部隊の隊員は、この間、向山上富良野町長をはじめ、自衛隊協力諸団体の方々、町民の皆様の暖かく力強いご支援により、それぞれが成すべきことを成すことができたと思っております。

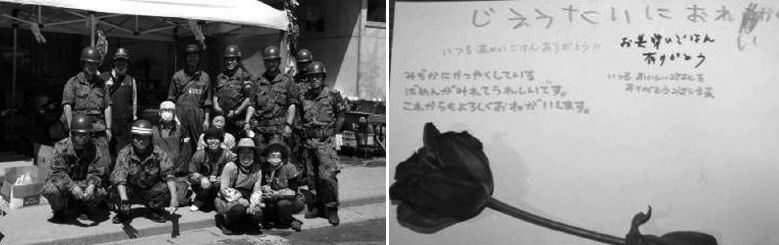

派遣から帰隊後は、町民の皆様には町議会での「東日本大震災の支援活動に感謝する決議」の採択をはじめ、温かい慰労の言葉、お褒めの言葉をいただきました。また、涌谷町ライオンズクラブ様、石巻たんぽぽ保育所様、岩手県建設業協会宮古支部様をはじめ東北地方の被災された皆様からも、温かいお心遣いのお言葉をいただき、駐屯地の派遣活動が被災された方々に少しでもお役に立てたことを実感しております。

この度は、東日本大震災への上富良野駐屯地の派遣について、上富良野町の郷土史に記録し、町民の皆様の記憶に留めていただける機会をいただいたことに感謝申し上げますとともに、我々町民がこの大災害のことを永年忘れず、十勝岳の安泰と、今後の一日も早い東北地方の復興に願いをこめるものであります。

●出 動

平成二十三年三月十一日(金)午後二時四十六分、三陸沖を震源とするマグニチュード九・〇の「東北地方太平洋沖地震」が発生。この地震に伴う大津波により、東北地方沿岸部が壊滅的な被害を受けました。私は、この時、駐屯地本部隊舎内で勤務をしておりましたが、かつて経験したことのない巨大で、かつ恐ろしいほど長時間の揺れを感じました。「テレビで情報を収集しろっ!」室屋副群長の大声が廊下に響き渡りました。駐屯地指揮所内に開設されたテレビの画面では、「宮城三陸沖で震度七の地震発生、大津波警報」を繰り返し放送していました。東北や東京地方のテレビ局が揺れの激しさや小さな火災の発生などを伝え、津波予想が流れる中、隊員は誰に言われるでもなく日頃から訓練していたとおりに黙々と派遣準備を進めていました。

北海道以外での震度六強を越える地震の発生は上富良野の我々にも出動の可能性があることを示していたのです。テレビでは三陸の海岸地区の役場とは音信が不通であることなどが伝えられはじめ、ただならぬ事態が起こっていることが予想できました。

そして、今までに見たこともない大きな津波が、防波堤を軽々と越え、みるみる町を飲み込んでゆく映像が映し出されたのでした。指揮所にいた誰もが画面に釘付けとなりました。声も出ない、我々の想像をはるかに越えたその映像からは、被害の予想がつきませんでした。

その後は、次第に自衛隊等のヘリ映像等により、東北沿岸各地での津波による被害状況が明らかになりました。過去の津波の認識をはるかに超えた巨大津波に日本列島が襲われ、千年に一度の大災害であることが判明しました。おそらくこの時、隊員の多くは戦慄を覚えたに違いありません。「自衛隊の出番だ!今、俺たちが行かなければ、誰が困っている人を救ってやれるんだ!」と。

三月十三日(日)、駐屯地の先陣を切って、第二戦車連隊(連隊長=小和瀬一佐 以下九十名)が、隊員・家族そして協力会員など地域の皆様による激励の中で、岩手県宮古市田老地区へ向け前進したのを皮切りに、上富良野駐屯地から総勢千名を超える隊員が、現地へ向けて次々と前進を開始しました。

小和瀬第2戦車連隊長は各中隊長等へ前進命令を下達した

駐屯地司令叶一佐は、この災害派遣が千年に一度と言われる未曾有の事態であり、自衛隊創設始まって以来のミッションとなること、そして、日本中世界中が見守る中での活動となることを感じていました。出発に先立ち、駐屯地司令は隊員を集め「任務に誇りとプライドを持ち、自分の家族に胸を張れる支援・仕事をせよ。」「被災者の方々に対し、心のこもった支援をせよ。」「しっかりと自分の体を守り、全員が無事に家に帰ってこられるようにせよ。」と訓示しました。

出発に先立ち、駐屯地へは各協力団体等から多数の激励が寄せられました。「自分たちは富良野地域の代表として東北へ行くのだ」隊員は、上富良野町民の思いを胸に、東北での任務を遂行すべく、残雪の中を出発したのです。

見送りの中での出発

雪の残る中で函館港を出港

・上富良野駐屯地からの派遣人員・車両等

人員 約一、〇〇〇名

車両(トレーラ含む) 約三〇〇両

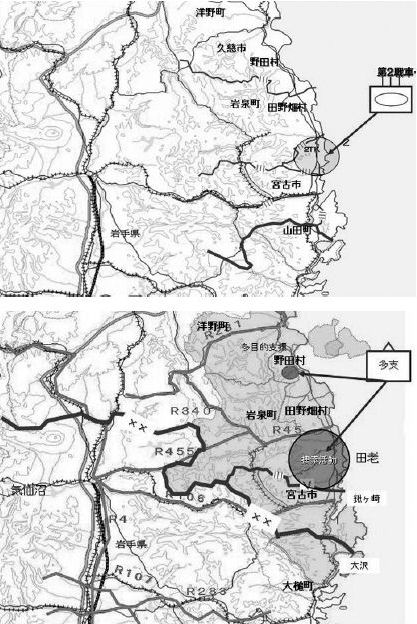

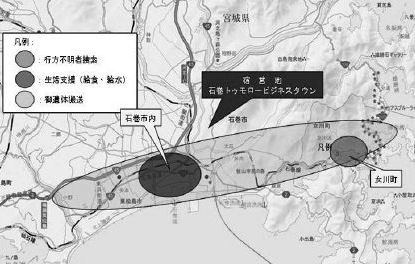

第2戦車連隊の活動地域 第4特科群の活動地域

第3地対艦ミサイル連隊の活動地域 第103全般支援大隊の活動地域

多田弾薬支処の活動地域

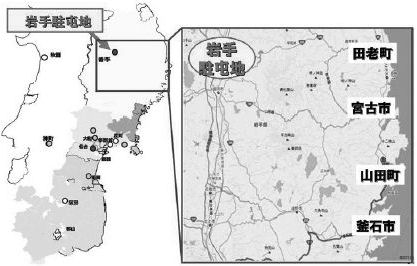

●第二戦車連隊、岩手県において行方不明者の捜索開始

三月十四日、第二戦車連隊は、最大波高三十八メートルを記録した岩手県宮古市田老地区に到着し、瓦礫の上に雪が降り積もる中、行方不明者の捜索を開始しました。

昭和の三陸地震(昭和八年三月)の時も雪が降ったのだという。偶然であろうか。

・三月十四日 現地偵察〜捜索開始

・三月十六日 増援二個連隊と協同で捜索

・三月十八日 第一次一斉捜索

戦車連隊が到着した雪の岩手県宮古市田老地区 降雪の中捜索を開始する第二戦車連隊

田老地区での一斉捜索

●第四特科群、宮城県、福島県において活動を開始

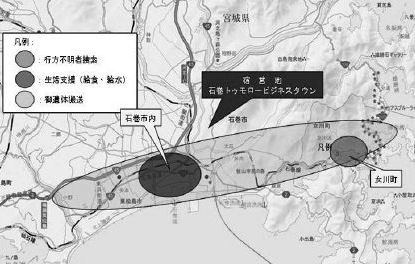

叶群長の指揮する第四特科群は、青森県から山形県を経由し、宮城県石巻市桃生地区へ集結、第六師団長(久納陸将)の指揮下で生活支援活動を開始した。この際、第一〇四特科大隊(西田大隊長)を東北方面輸送隊に配属させ、被災地における物資輸送を併せて担任した。

●生活支援隊の編成

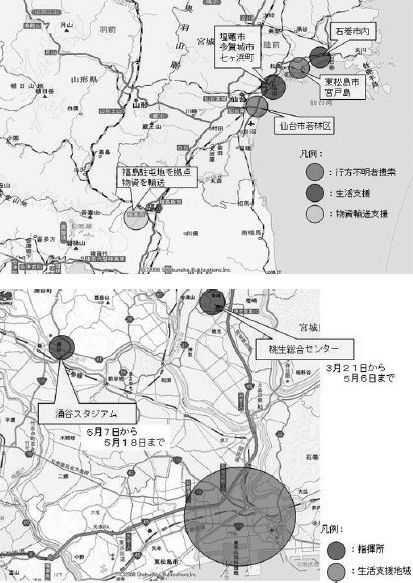

叶群長は、第一特科団の各部隊からの配属を受け石巻市において『生活支援隊』を編成した。支援隊長には第一二〇特科大隊長陳之内二佐が任ぜられ、第四特科群は被災者への生活支援業務を本格化させた。任務にあたり、叶群長は石巻市内の各避難所において被災者と直接対話し被災者が何を必要としているかを被災者の目線で確認するとともに、隊員に対しては「被災者の方々の気持ちになって任務にあたることを第一義とせよ」と訓示した。

当初、生活支援の拠点となった石巻市桃生総合運動公園

●上富良野に残る家族

駐屯地では、派遣された隊員の留守家族を対象とした家族説明会を行いました。

三月二十六日には第二戦車連隊、四月二日には第三地対艦ミサイル連隊、四月三日には第四特科群と第一〇一特科直接支援大隊第二直接支援中隊の隊員家族を対象に行われた。四月三日の説明会には、約三〇〇名の家族が参加し、派遣部隊の活動写真や派遣隊員の声などを交えて現地の状況が説明されるとともに、上富良野町における派遣隊員家族相談窓口の設置案内をはじめ、家族へのサポート要領が説明されました。この日は、派遣された隊員に送る手紙や小荷物が家族から残留部隊の担当者に託されました。

説明会に集まった派遣隊員家族

●避難所の子ども達に栄養バランスの良い給食を

〜生活支援隊長の苦悩

生活支援隊は、当初、八個の炊事班からなり、五箇所の避難所において給食所を運営し、一日五千食以上の食事を提供していました。群長と生活支援隊長は、避難所生活における被災者の皆さんからのリクエストの変化を感じていました。当初は、避難所において給食支援を行うにあたり、食材として入ってくるのは米と味噌のみ、生鮮食品は手に入らない状況が続き、朝昼晩とおかずは毎食「サンマの缶詰」という状況でした。最初は塩のお握りだけでもありがたいと言ってくれていた被災者の皆さんも、単調な食事が続くと食事が咽を通らない方も出てきました。被災者の方へ提供する食材の調達にあたっては四群四科長田住三佐が給食メニューに少しでも変化を付けられないかと東北一帯の前方支援所の倉庫を奔走しました。

発災後一ケ月が経過する頃から、被災者への給食メニューは石巻市が統一メニューを作成するようになりました。これにより避難所における給食は、朝『パン、牛乳』、昼『白飯、味噌汁、おかず、缶詰、漬け物』、夕『白飯、味噌汁、缶詰』といった具合です。昼食に栄養の重点がおかれているのが分ります。避難所はおおかたが学校の教室や体育館です。

避難所(石巻青葉中学校)における給食支援の様子

学校での授業が再開してからは、授業の合間に児童生徒達が窓から顔を出し、こちらに感謝の言葉とともに手を振ってくれます。カレーなどを作る日にはその香りにつられ階上から大きな声で 「カレー食べたーい!食べさせてー!」と訴えてきます。食べさせてあげたいのですが、市の計画では、給食の対象者は該当する避難所の住民の方々と決められていました。その様な中で、下校時には炊事作業の現場に顔を出してくれた生徒に話を聞き、生活支援隊長は小さくうなりました。聞けば、学校で支給されるお昼の給食は毎日決まってパン一つと牛乳だけだというのです。避難所に寝起きする児童生徒達にとっては、避難所で唯一しっかりバランスの取れた食事が取れるはずの昼食時には、学校に行っているのです。育ち盛りの児童生徒に十分な栄養が与えられていないことを群長に報告し、市役所への働きかけを開始しました。しかし、震災後の混沌の中、市の迅速な対応は難しく、状況の改善には時間を要しました。生徒達に、お昼こっそりカレーを振る舞うこともしばしばありました。

●避難所運営における被災者の役割

各避難所の運営においては、当初から役場職員、ボランティアの方々などが頑張っていました。その様な中で被災された人々の中から皆の世話係となるべく手を挙げたリーダー達が、避難所における生活のルール作り、配食、お年寄りや体の弱い方のケアなどにおいて重要な役割を担いました。自衛隊の行う給食支援は、当初、炊事から配食、後片付けまですべてを自衛隊側が主体で行っていましたが、日が経つにつれ自衛隊と被災者の方々の信頼関係も強まるとともに、被災者の中から「自分たちがしっかりしなければいけない」と言う気風が広がり、被災者が中心となって配食をする流れが出来ました。被災者自らが前に進もうとする力が生まれてきたことで、避難所の空気も徐々に明るくなっていきました。

被災所にも徐々に笑顔が戻る

●小さなプレゼント ラベンダーの香り

避難所で窮屈に暮らす皆さんに給食とともに小さなプレゼントが渡されました。向山町長と富良野地方自衛隊協力会員から託されたラベンダーの匂い袋。「落ち着いたら上富良野に遊びにおいでよ」「絶対に行くわね」上富良野のラベンダーの香りは避難所に暮らす被災者の方々、そして石巻山下小学校の児童達の心に小さな安らぎと希望を与えました。

避難所にラベンダーの香り

石巻山下小学校の250名の児童へ

●福島県での物資輸送任務

一〇四特科大隊は、福島駐屯地を活動拠点としていました。東北方面輸送隊長の指揮に入った西田大隊長は、霞目(かすみのめ)駐屯地及び福島空港と福島駐屯地、郡山駐屯地の間の輸送業務を担任しました。福島原発から福島駐屯地は約六十キロメートル、福島空港からの物資輸送は原発から三十キロメートル以内の経路を通行します。原発の事故による放射能の影響は判定しがたく、業務に従事する一〇四特科大隊の隊員は携帯線量計を携行し、毎日の被爆量を確認しながら輸送業務に従事しました。また、特別任務としてご遺体の搬送に大日向二尉以下十三名があたりました。

福島空港からの物資を積載する104大隊の隊員

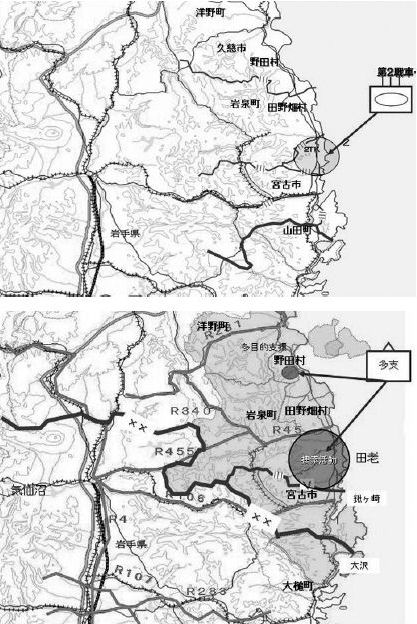

●仙台〜東松島での行方不明者の捜索

第四特科群は第六師団の命令により、三月二十五日から二個中隊規模をもって行方不明者の捜索にあたりましたが、遂行中の「生活支援任務(給食支援)」と区分し、行方不明者の捜索を「全般任務」と呼称、第一三一特科大隊長黒瀧二佐が全般任務隊長として指揮することとなりました。これにより、これまで一三一大隊長が担当していた十個の給水支援組(最大で二十箇所以上の給水所を運営)が生活支援隊に組み込まれることとなりました。その後、一三一大隊長に林三佐が着任するとともに、全般支援大隊の担任する行方不明者の捜索は、第六師団の命令により、最大で八個中隊規模へと拡大することとなります。

東松島市及び仙台市若林区での捜索

●ご遺体の搬送

行方不明者の捜索において、津波による多数の行方不明者がご遺体として発見されました。第三地対艦ミサイル連隊長田中一佐は、四群の生活支援隊に第三地対艦ミサイル連隊本部管理中隊日美二尉以下二〇名の隊員を、給水支援組へ第三中隊長倉本三佐、第一中隊長谷口一尉以下三六名で編成された給水支援隊及び整備支援の第一〇一特科直接支援大隊第五直接支援中隊管理整備班三名の増援を行うとともに、宮城県石巻市トゥモロービジネスタウンに活動拠点を設け、石巻周辺の寄藤地区、上山地区などにおけるご遺体の搬送支援を行いました。

毎日見つかるご遺体は、膨大であり、火葬する施設は破壊され、お墓も間に合わないため、体育館や集会所がご遺体の一次安置所となっていました。なんとかお身内が見つかったご遺体は仮埋葬されますが、埋葬場所は市内の公園などでした。震災前は子どもが遊び、市民の憩いの場所であった公園に重機が入り、深さ一・五メートル位の溝が縦横に掘られました。

ミサイル連隊の隊員は派遣間に汚れた戦闘服から予備のきれいな戦闘服に着替え、革手袋を白手袋に履き替えて、精一杯の弔意と敬意をもってご遺体に向かいました。「何とか人を救出したい」と被災地に入った隊員は、亡くなってしまったご遺体の搬送に当初は、複雑な心境でありましたが、ご遺体のご家族から涙ながらに感謝の言葉をいただき、被災地の方々のお役に立てていることを感じていました。

ご遺体収容所から仮埋葬地への搬送

●宮城県女川町での行方不明者捜索

女川原発のある女川町も発電所の大事故には至りませんでしたが、町は壊滅的な被害を受けました。町の中は津波が押し寄せた後潮が引き、魚などが大量に打ち上げられています。四月に入り、徐々に温かくなってきた東北地方、町は魚の死骸などが腐敗しはじめひどい異臭がしていました。

第十四旅団(愛媛県松山市)と連携しミサイル連隊が行方不明者の捜索を行う女川一帯は水産加工工場なども多く、出荷予定であったであろう大量の魚が散乱した工場内での捜索活動では、異臭のため五分と目を開けていられないほどでした。

早朝から夜遅くまでの捜索活動を終えて宿営する公園のテントに帰った隊員は、自分の身体をウエットティシュで拭いても魚のにおいが取れず、テントの中に居てもにおいが鼻をつき缶詰の食事が咽を通りませんでした。

女川での行方不明者の捜索

●被災地での後方支援態勢

三月十六日に上富良野を出発した第一〇三全般支援大隊(西園大隊長)は、東北地方への海路上陸地点である秋田港に車両整備班を配置するとともに、盛岡駐屯地に前方支援地域を開設しました。

また、多田弾薬支処(城戸支処長)からは、延べ十二名が、岩手駐屯地及び演習場に開設された前方支援地域において、東北地方で災害派遣中の自衛隊各部隊に対し、前線付近での兵站支援活動(燃料・糧食補給、車両整備)を行っていました。

駐屯地業務隊(前田業務隊長)からは賠償補償専門官他一名が岩手駐屯地に入り、災害派遣に関わる自衛隊の事故処理を円滑に行いました。上富良野からの後方支援部隊は前線で活動する各部隊に対し昼夜を問わずに献身的にサポートしました。

前方支援地域での活動

事故の状況を把握する賠償補償担任官

●震災から一ケ月「黙とう」

四月十一日午後二時四十六分、被災者の方々、そして捜索にあたる自衛隊、消防、警察は捜索の手を止めました。震災から一ケ月、亡くなった犠牲者のご冥福と未だ行方不明の方々の無事と一刻も早い発見を願い皆は黙とうを捧げました。

黙とうを捧げる小和瀬連隊長と第2戦車連隊の隊員

●四月十二日「多目的支援隊編成」

第二戦車連隊を基幹に多目的支援隊が編成されました。任務を拡大し岩手県田老地区での行方不明者の捜索に併せて、野田村における輸送支援の任務が付与されることとなりました。

●叶群長の手紙

派遣隊員諸官へ 〜派遣から一ケ月〜

上富良野を出発して早一ケ月が経った。早朝から夜遅くまで、土日も関係ない救援活動で疲労も極限と思う。宮城県で救援活動を開始してから我々がここで見てきたのは、想像以上の被害、肉親を失いながらも気丈に感謝の言葉をかけてくれる被災者、被災直後からその被害に立ち向かう日本人の底力のすごさだったと思う。我々は六師団指揮下の増援部隊として活動しているが、増援部隊は最も困っているところに投入されるからこそ最も精強でなければならない。上富良野を出発する時に、「この震災は敗戦以来の最大の国難であり、これに対し自衛隊は創設以来最大の作戦を行う。この国難を救う歴史的かつ最大の作戦に参加できることを誇りに思い、将来、孫、子供、妻に自慢できる仕事をして欲しい」と要望したことを思い出して欲しい。途方もなく先の見えない任務であるが、一人一人の力は小さくても、この地の復興に、そして日本の再生に我々は確実な足跡を残していることをもう一度思い起こし、引き続き救援活動に頑張っていこう。併せて、ご家族の皆様には、今後も派遣隊員に対する心の支えをどうかお願いいたします。

平成二十三年四月十六日

第四特科群長一等陸佐 叶 謙二

●第六師団長が、第四特科群を視察

四月二十一日、第六師団長久納陸将が桃生総合センター施設内の第四特科群指揮所を視察しました。

群長からは、派遣に際しての上富良野町の様子とともに、現在までの各部隊の活動状況等が報告され、師団長は、

「上富良野を出発して来てくれて一ケ月、第四特科群には感謝している。任務はいつまで続くかわからないが師団の一部連隊には、隊旗を先頭に掲げ福島に帰り、郷土部隊として引き続き福島で捜索を行うよう命じている。我々郷土部隊と共に活動してくれている上富良野第四特科群には、この災害派遣任務の経験の中で、更に強い部隊になることを期待している」

と述べました。また、

「皆さんを送り出してくれた上富良野の町の方々は熱い心の方が多いから、応援したいと思われている方が多いと思う。皆さん寂しがっているでしょう」

と第二戦車連隊長当時の思い出を語られました。

第六師団長久納陸将(当時)への報告

●上富良野からの慰問品が届く

四月に入り、増援部隊の運搬により第四特科群が宿営する桃生総合センターに富良野地方自衛隊協力会、上富良野父兄会、隊友会上富良野支部、曹友後援会、上富良野商工会、ふらの農業協同組合及びJAふらの上富良野支所などからの慰問品が届きました。慰問品は早速隊員に配分され、宿営地に笑顔が溢れるとともに、長期戦になることが予想される復旧任務に更なる気概を強めていました。

慰問品の到着を喜ぶ群長と隊員

●JTF(本災害における陸海空の統合部隊)第三回一斉捜索

JTFは、米軍や警察、消防、海上保安庁と協同しながらの総力を挙げた被災地域全域による三回目の一斉捜索を四月二十五日から二十七日までの三日間実施しました。一斉捜索にあたり生活支援大隊からも人員を増強、特に、不明者がいると予想される箇所や不十分と考えられる地域を重点に、人員及び重機を併用した徹底捜索を実施し、東北全体では一一七体のご遺体が発見されました。

●第四特科群の任務を支えた直支二中隊

第一〇一特科直支大隊第二直接支援中隊は、上富良野駐屯地を出発した三月十六日から五月十七日までの間、大型トラックをはじめ、炊事車両及び水トレーラ等の災害派遣車両の整備に従事してきました。この間、生活支援隊及び行方不明捜索活動に従事する車両の万全な整備支援を行い、我々に大きな安心感を与えて支援活動に専念させるとともに第四特科群の任務遂行に多大な貢献をしました。

三月十六日、上富良野出発以降実施した故障修理は、約三〇〇件にのぼり、部品請求等においても、東北地区の近隣整備部隊との緊密な調整により、第四特科群の任務遂行を完璧にサポートしました。更には派遣期間の部隊車両の定期点検において、約四〇両の整備を完成させ、災害派遣活動の基盤を支えました。

●生活支援隊による支援実績

約二ケ月に渡る生活支援隊による給食・給水支援活動の支援実績で、給水支援においては、最大二〇箇所において四十三万五千百十一名に千二十三,五トンを給水しました。給食支援については、五ヶ所(青葉中学校・好文館高校・山下小学校・大街道小学校・住吉中学校)の小中学校の避難所において、配食総数一三万三千五百三十八食を配食したことになります。

●被災者から感謝の声

三月二十三日から宮城での派遣任務に従事してきた第四特科群は、五月十七日二十四時をもって生活支援隊の任務を岩手から転任することとなった第二師団に引き継ぐことになりました。約二ケ月に渡る給食・給水支援活動の任務を終えることになる生活支援隊の隊員に対し被災者から多数の感謝の気持ちをいただきました。

美味しいご飯有難う

●災害派遣からの帰還

第二師団主力への申し送りを行い、第四特科群は五月十九日午前七時、北海道に向かい秋田港を出港しました。秋田港を出港する前夜、秋田駐屯地に入りました。群長は、「東北における任務を終えることとなる。二ケ月以上の間、隊員には禁酒をさせてきたけれど最後の夜は禁酒を解いてやろうか」とおっしゃいました。隊員達は「任務として被災者の方々のためにこれまで頑張ってこれましたので、無事に上富良野の家族の元に着くまではこのまま禁酒を続けたいと思います」と言い、他の部隊を横目に、出発まで仮眠をしていた姿に最先任上級曹長として深く感動し、こういうメリハリがあり、今何をしなければならないかを解かっている部隊は「真に力のある強い部隊だなぁ!」と胸が熱くなりました。

町長をはじめ町民の皆さんの温かい出迎えの中、駐屯地に帰隊した後派遣で消耗した戦力回復のため数日の休暇をいただきましたが、この間、町長はじめ町民の方々のご厚意により、派遣隊員全員が白銀荘の温泉で疲れをいやさせていただきました。派遣の間、ほとんど入浴することが出来ませんでしたので、十勝岳温泉のお湯は格別なものであり、隊員はしっかり疲れを癒し、その後の駐屯地での業務に邁進することが出来ました。このような中、一部先発で帰隊した隊員が一ケ月後に予定した駐屯地創立記念行事の準備に追われていました。日本中の駐屯地は自粛ムードでしたが、叶駐屯地司令は、「震災派遣で富良野沿線の皆さんにいただいたエールに感謝し、東北の皆さんを富良野から応援するためにも上富良野駐屯地の創立記念は行わなければならない」と考えておりました。

帰隊後の短い期間で、駐屯地の皆が力を合わせて記念行事を成功裡に行うことが出来たのも、この震災を通して部隊が力を付けた現れでありました。

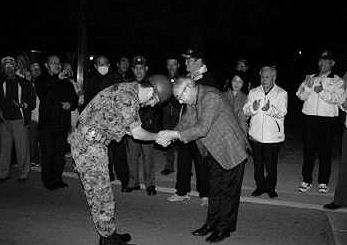

町長をはじめ協力会員・町民の皆さんの温かい出迎えを受ける

●上富良野の皆さんへ

震災から約一年が経過しようとする中、この投稿の依頼を受け、正直悩みました。被災地では現在も復興中、いえ、まだまだ復興の兆しさえ見えない街もあるのに、われわれ自衛官の災害派遣の自慢話になってしまっては・・・と思ってしまったのです。しかしそれは違いました。私たちはこの富良野地方で勤務・生活するものにとって忘れてはいけないもの、今回の震災を教訓としなければならないものがあります。そうです、十勝岳です。

昭和六十三年に噴火してから今年で二十四年が経過し、噴火が起きる周期に入っています。泥流を予想して河川には幾重にも砂防ダム等が完成されていますが、今回のように予想を超える災害になった時、人々は直ちに行動できるでしょうか。避難場所は、経路は、一人きりのご老人は大丈夫かなど、それぞれしっかり確認できているのでしょうか、心配でなりません。今回の東北であまりにも多くの死や不幸を目の当たりにしたものですから・・・。

部隊行動でも同じようなことが言えると思います。増援に来てくれる支援部隊の受入態勢など、心配するときりがないかもしれません。願わくば、二度と見たくない光景であったし起きてほしくない災害ではありますが、私たちは人々の安全を守るため、いつでも出動します。しかし、これを読んでいる皆さんも「備え」を怠ることなく、ご自身で出来ることをしっかり準備していただきたいと思います。

災害派遣から帰り、駐屯地は上富良野町をはじめ富良野地方の皆様から防災に関する講話のご依頼を多数いただいています。「忘却される復興支援を風化させない」「自分たちの防災意識を維持する」「お年寄りや子ども達も自分の命は自分で守る」。

十勝岳の安泰を願いながら・・・

最後に、駐屯地の災害派遣活動にあたり、地域の皆さんにいただいた激励や心温まる慰問の数々に感謝いたしますとともに、今回の災害でお亡くなりになられた多くの方々のご冥福をお祈り申し上げます。そして、被災地の一日も早い復興を心から願い、ペンを置きます。

平成二十四年三月

防衛(防災)講話 被災地(宮城県桃生町)に咲く満開の桜(23年4月撮影)

上富良野駐屯地派遣要約

第二戦車連隊

派遣隊長 連隊長 小和瀬 一 一佐

(二後支二整大戦車直接支援中隊を含む。)の派遣人員 約二七〇名

派遣地区 岩手県宮古市田老地区、野田村など

第四特科群

派遣隊長 群長 叶 謙二 一佐

(第一〇一特科直接支援大隊第二直接支援中隊を含む)の派遣人員 約五〇〇名

派遣地区 宮城県石巻市、東松島市・仙台市、福島県福島市など

第三地対艦ミサイル連隊

派遣隊長 連隊長 田中 強 一佐

(第一〇一特科直接支援大隊第五直接支援中隊を含む)の派遣人員 約一五〇名

派遣地区 宮城県石巻市、女川町など

第一〇三全般支援大隊の派遣人員

派遣隊長 大隊長 西園 耕生 二佐

人員 八〇名

派遣地区 岩手県盛岡市、秋田県秋田市など

上富良野駐屯地業務隊の派遣人員

石山 貫内 事務官 人員 二名

派遣地区 岩手県盛岡市など

多田弾薬支処の派遣人員

八田 昌之 曹長 人員 一二名

派遣地区 岩手県盛岡市など |

機関誌 郷土をさぐる(第29号)

2012年3月31日印刷 2012年4月1日発行

編集・発行者 上富良野町郷土をさぐる会 会長 成田政一

●あれから一年

●あれから一年●あれから一年