3・11東日本大震災被災地(石巻市)支援業務報告から

上富良野町役場

はじめに

平成二十三年三月十一日午後二時四十六分、東北地方太平洋沖を震源地域としてマグニチュード八・八、後に修正されて九・〇に及ぶ巨大地震が発生しました。

この地震により、場所によっては波高十メートルを超える大津波が発生し、東北地方から関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。津波は北海道の太平洋沿岸地域にも到達し、少なからず被害が発生しています。

津波のほかにも、液状化現象や地盤沈下などによって、東北と関東の広大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインも寸断されました。

地震と津波による被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所では、全電源の喪失を主要因として原子炉がメルトダウンし、建屋をはじめとする設備の壊滅と大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故を起こしました。今後数十年ともいわれる廃炉工程が、現在進行しつつありますが、放射能汚染地域避難者の帰郷や除染作業の今後についても、早期の解決が望まれます。

震災の発生後間もなく、被災した現地には、次々と自衛隊・消防・警察などの組織的な緊急救援が入る一方で、時の経過とともに被災住民の生活支援や復旧を担うボランティアも大きな役割を果たすようになりました。

これらの動きと並行して、都道府県や市町村等でも行政面での支援体制が具体化され、上富良野町役場においても一翼を担う方針が決定されたのです。

派遣先を石巻市として、派遣職員の選考と、受け入れ先との調整が急ピッチで進められ、三名一班で二週間を期間とする第一陣が送り出されたのは五月七日の事でした。途中から二名一班体制に縮小しながら、八月十四日までの三カ月余りにわたって、七班十八名を送り出しました。

上富良野町役場派遣職員の中から、初期、中期、終期派遣の三名によるレポートを掲載し、現地で目の当たりにした震災の状況をお知らせするとともに、尊い命を落とされた方のご冥福と、一日も早い復旧と復興をお祈りいたします。

石巻市−仙台市周辺(石巻市地図検索システムから)

派遣職員名簿

| 班 |

派遣期間 |

氏名 |

所属職名 |

支援業務 |

年齢 |

| 第1 |

H23.5.7〜5.23 |

辻 剛 |

産業振興課主幹 |

仮設住宅建設 |

49 |

| 岩崎昌治 |

保健福祉課主査 |

仮設住宅建設 |

42 |

| 斉藤 通 |

建設水道課主査 |

下水道復旧 |

36 |

| 第2 |

H23.5.22〜6.6 |

佐藤雅喜 |

町民生活課主査 |

仮設住宅建設 |

45 |

| 辻 秀人 |

建設水道課主査 |

下水道復旧 |

38 |

| 新井 晶 |

総務課主査 |

仮設住宅建設 |

35 |

| 第3 |

H23.6.5〜6.20 |

林 敬永 |

町民生活課主幹 |

仮設住宅建設 |

50 |

| 山内智晴 |

総務課主査 |

仮設住宅建設 |

41 |

| 浦島啓司 |

保健福祉課主査 |

仮設住宅建設 |

38 |

| 第4 |

H23.6.19〜7.5 |

吉岡雅彦 |

町民生活課主幹 |

仮設住宅建設 |

57 |

| 甲斐幹彦 |

産業振興課主査 |

仮設住宅建設 |

43 |

| 田中悠翔 |

教育振興課主事 |

仮設住宅建設 |

23 |

| 第5 |

H23.7.3〜7.19 |

狩野寿志 |

教育振興課主査 |

仮設住宅建設 |

48 |

| 出崎祐也 |

総務課主事 |

仮設住宅建設 |

23 |

| 第6 |

H23.7.18〜8.1 |

真鍋一洋 |

町民生活課主幹 |

仮設住宅建設 |

46 |

| 岡 洋祐 |

建設水道課主任 |

仮設住宅建設 |

34 |

| 第7 |

H23.7.31〜8.14 |

角波光一 |

建設水道課主幹 |

仮設住宅建設 |

51 |

| 濱村篤司 |

教育振興課主査 |

仮設住宅建設 |

35 |

被災地(石巻市)支援業務を振り返って

【第一班】産業振興課 主幹 辻 剛 |

日和山公園(ひよりやまこうえん)

日和山公園(ひよりやまこうえん)

非現実的な光景が目の前に広がっていた。しばらくは言葉を失ったまま、ただ呆然とその光景を眺めていた。ふと我に返り合掌。

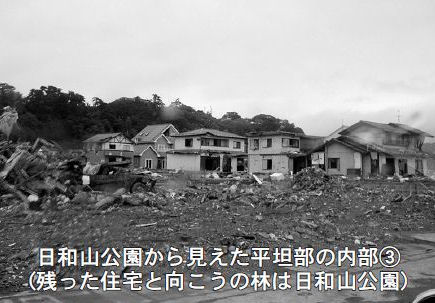

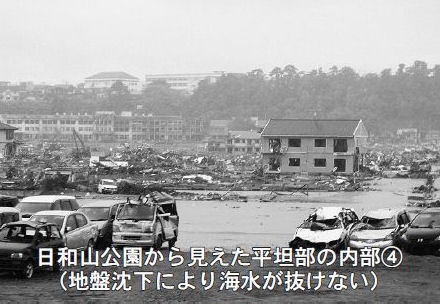

JR石巻駅や市役所がある市街中心部から南へ一・五キロ、緩やかな傾斜地に伸びた住宅地のその先に丘陵状の市営公園がある。石巻市 「日和山公園」。標高五〇メートルほどある頂上の展望場所からは、石巻湾や海岸線まで続く平坦な住宅地や工業地を一望することが出来る。

私どもがこの場所を訪れた時は、まだ八重桜が美しい花を咲かせていた。震災後においても変わることのない季節の移ろいを感じる一方で、その向こうに見える壮絶な光景に、衝撃を禁じ得なかった。感じたものは、自然の驚異と破壊、絶命、絶望、無力・・・。

日和山公園の桜と津波被害の跡、向こうは石巻湾

この公園から眼下の住宅地までは急な斜面になっている。樹木が無造作に生い茂っているが、その中を縫うように公園と住宅地をつなぐ階段があった。多分、津波が襲ってきた場合を想定して避難用に設置されたものだと思われる。あの日、何人の人がこの階段で避難し、命をつなぐことが出来たのだろうか。公園の一番眺望のいい場所には、多くの花が手向けられ、線香の煙が薄青く漂っていた。

被災地支援業務派遣職員の編成

本町は、活火山十勝岳を抱え、特に泥流による自然災害と向き合わなければならないという、他の自治体にはない特質性を持っている。震災直後より、「向山富夫町長」 は被災地支援のための職員派遣について積極的な姿勢を示していた。

そんな中、震災後間もなく、本町に駐屯する陸上自衛隊第四特科群が被災地である石巻市に派遣、配置され、また、富良野広域連合上良野消防署においても三月中旬、四月中旬の二回にわたって石巻市での災害支援業務に署員が派遣されていた。これらの経緯もあったことから、石巻市への支援業務職員派遣について打診をしたところ、先方より派遣を要請する旨の回答があり、石巻市への職員派遣が決定した。

当初、一班三名体制で四つの班を編成しそれぞれ半月ずつ、五月八日から約二ケ月間にわたって十二名の職員を派遣することで予定が組まれた。最終的には、先方から追加派遣の要請があったことから、あらたに一班二名体制で三つの班を編成し、八月十四日までの三ケ月以上にわたり、合計一八名の職員を派遣した。

現地入り

ゴールデンウィーク明けの五月七日。私は派遣第一班ということもあり、全班の二ケ月にわたる派遣期間に備えて、ヘルメットや長靴などの現場必需品や衛生用品など、ジープ型の公用車に積み込めるだけの荷物を積み、保健福祉課の「岩崎昌治君」、建設水道課の「斉藤通君」とともに、石巻市に向かい本町を出発した。近隣の市町村では、被災地への自治体職員派遣を行っていなかったこともあり、出発式の様子は新聞でも報道された。現地までの経路は、苫小牧港から仙台港まではフェリーを利用し、あとは公用車での旅程だった。

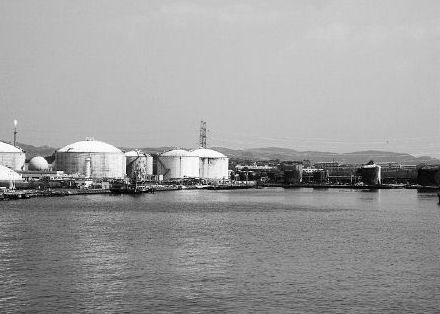

苫小牧港から仙台港までは十四時間ほどかかった。緊張のためか、それとも比較的大きな揺れによるものかはわからないが、十分な睡眠をとることが出来ないまま下船の時間を迎えた。港に近づくにしたがって、海面には木材などの浮遊物が目立つようになり、津波の引き波で流されてきたものだと容易に理解することが出来た。

震災後再開したばかりの仙台港に着いた。火災の熱によるものと思われるが、近くのコンビナートにある球状タンクが歪に変形していたり、港内に係留されている焼けこげた船舶や所々に寄せ集められた瓦礫の山を目の当たりにし、「ここは被災地なんだ」ということを実感した。

仙台市から石巻市までは、三陸自動車道を北上すること約一時間。通常であれば四十分ほどの所要時間であるが、復旧工事に関わる多くの車両が混雑を招き、朝夕など、時間帯によっては二時間ほどかかる事もあったようだ。

沿岸部から1キロ程内陸の水田。自動車が津波によって運ばれ散在している。

仙台港と焼けたタンク(奥)

被害の後片付け(市役所近くの商店街)

いよいよ業務派遣先である石巻市に着いた。インターチェンジを降りるとその周辺は、大型店舗などの商業施設が建ち並び、震災被害の形跡を確認することが出来ないほど、平時の状態に思えた。しかし、主要交差点には警察官が配置されて交通整理が行われており、震災後二ケ月を経ても、信号機の機能復旧は途上の段階にあった。

石巻市役所のある市街中心部へと向かう。徐々に津波が押し寄せてきた痕跡を残す建物が確認出来るようになってきた。市役所周辺の商店街では、全ての商店や事業所で津波によって受けた被害の後片付けをしていた。

五月八日正午、本派遣中にお世話になる「とちぎ」旅館に着いた。偶然にも私たちが現地入りしたその日から営業を再開することになった旅館で、市役所までは徒歩で二分ほどの距離にあった。周辺では食堂・レストラン等も再開しはじめ、派遣中の生活・業務環境は恵まれていたと思う。

午後一時、石巻市役所に出向いた。建物内の壁やドアには高さ一メートルほどの所に滲んだ線が入っており、市役所にも津波が押し寄せたことを物語っていた。この日は日曜日にもかかわらず、「被災者認定」を受けるための市民で一階ロビーは混雑していた。順番を待つ市民に整理番号を読み上げ、窓口へ誘導する職員が数名おり、すべてが他県から派遣された自治体職員だった。そんな派遣職員の中には、市役所内のホンの少しの空きスペースに寝泊りしながら、支援業務にあたる者も少なくはなかった。

本町を出発する際の指示に従い、人事課長を訪ねた。実は出発前、配属先は「建築課」とだけ聞いていたものの、業務内容については「現場の指示に従うように」と言われていた。石巻市役所としても、全国各自治体から多くの派遣職員を受け入れる中で、派遣された職員を迅速に配置することは困難だったのだと思われる。

人事課長と短い面談の未、私と岩崎君は「建築課」に、斉藤君は「下水道課」に配置、ここでも業務の内容については、配置先の課長に任せてあると告げられた。次の日の始業定時に、再度人事課に立ち寄るよう指示を受け、市役所を後にした。

津波被害の爪あと

この日、市役所を後にした私たちは、被災現場を視察するために車を走らせることにした。海に近づけば近づくほど、被害の度合いが増していくのが一目瞭然にわかる。そして市内全景を見える所はないかと車を走らせているうちに辿り着いたのが、冒頭で記述した日和山公園である。そこで海岸線が壊滅的な被害を受けていることを認識した私たちは、出来るだけ海に近い道路を選んで走った。

テレビ報道で何度も見た映像の被写体そのものがそこにはあった。鉄骨だけが残った工場、住宅地まで流された漁船、沿岸部から一キロほどは離れている水田のあちらこちらに無造作に転がる自動車。幹線道路の中央分離帯や道路脇には、車線を確保するために取り除かれた自動車が、持ち主に見つけてもらえぬまま放置されている。

また、津波の威力が増幅される入り江では、押し寄せた波の高さが二〇メートル以上を示す痕跡が、沿岸部の所々で確認できた。その中でも圧巻だったのは、多数の死亡・行方不明者が出たこととあわせ、多数の住民避難によって集落の存続が危機的状況に陥っている「雄勝(おがつ)地区」の被災状況である。コンクリートで出来た建物が、四角い原型を保ちつつも根こそぎ倒され、またその近くにある二階建ての建物の屋上には大型バスが鎮座していた。

私たち三人は、青息吐息の状況に陥った。息を吸うことを忘れてしまうほどに・・・。

石巻市は人口約十五万人。もともと中核的都市の人口規模があるにせよ、今回被災した市町村の中で、死亡三、一八二人・行方不明者五五七人(平成二十四年二月二十二日現在)と一番多い。不謹慎かもしれないが、納得に至る凄惨な状況がそこにはあった。

陸上自衛隊第四特科群宿営地表敬

この日の夕方、被災現場を見終えた後、石巻市の隣町、涌谷(わくや)町にある「涌谷スタジアム」に向かった。

ここの敷地内には、震災発 生直後から行方不明者の捜索や避難住民の生活支援などにあたっていた本町駐屯の「第四特科群」の宿営地があったからだ。第四特科群だけでも五〇〇人余りの人員が派遣され、その多くはここに宿営しており、敷地内には多くの宿営天幕が設置されていた。余談になるが、被災現場を回っている間、あちらこちらで自衛隊の宿営天幕を見たが、涌谷宿営地に設置された四群の天幕が一番整然としており、組織の規律性の高さに感じ入るとともに、地元の人間の一人として優越感を覚えた。

日和山公園展望場所から見える被災現場と自衛隊重機による残骸の撤去作業。奥の白い建物は市立病院。

宿営地の本部天幕前、多忙の中を「叶 謙二群長兼駐屯地司令」をはじめ「舟木久隆広報室長」、「藤野憲明駐屯地最先任上級曹長」が出迎えてくれた。天幕内に案内され、まずは上富良野町から持ち込んだある荷物をお渡しした。実は出発前、藤野最先任より私に連絡が入っていた。日々の生活支援活動を通じて感じられたのだと思うが、「避難住民の心の和みにつなげることが出来ないものか」と、ラベンダーの匂い袋の調達を依頼されていたのだ。

町及び自衛隊協力会の女性部員の方から預かりお渡ししたその匂い袋は、繁忙極まる生活支援活動を遂行する中で、隊員のみなさんから避難住民や石巻市内の小学生に「上富良野町からのささやかな贈り物」として配布をいただいた。感謝。

その後、叶司令、舟木広報室長より、それまでの活動経過の概要や支援活動を通じて感じられた現状課題等についての話をお聞かせいただいた。この時お聞かせいただいた現状課題の話は、市役所での業務従事初日から実感することとなる。

仮設住宅入居に関わる業務に従事

五月九日、石巻市役所での業務初日。早朝の余震で目が覚めた。前日人事課長からの指示通り、始業時間に人事課を訪問した。人事課長に連れられ、まずは建設部長・次長にあいさつ。その後、私と岩崎君は建築課へ、斉藤君は下水道課の事務所に入った。

斉藤君は下水道施設の本格復旧に備えた基礎調査業務等に従事したが、ここでは私と岩崎君が従事した業務内容やこれにまつわる出来事について記述する。

建築課に配属された私と岩崎君は、課員に紹介された後、窓口カウンターの近くにある作業机の椅子に座らされた。何やら課長と担当者があれこれと押し問答をしていた。その間、課内の様子を見渡すと、書棚には布団が積み上げられていた。居住地が仙台市など、他の町にある職員は交通機関が復旧していないため、市役所に寝泊りしているらしい。自動車での通勤は混雑により通常の三倍ほどの時間がかかるため、時間効率を考えると致し方ない。ちなみに、事務所フロアをパテーションで区切った会議室は、震災当初、家や自動車を失った多くの課員がそこに寝泊りしていたそうだ。震災後、お風呂に入れたのは二週間後で、水を飲むことができたのも三日経ってからとのことだった。

根こそぎ倒された事業所と思われる建物(基礎の面が見える・雄勝地区)

放置されたままの海に浮かぶ住宅

待つこと三〇分。ようやく押し問答に決着がついたのか、課長から仮設住宅の入居手続きに関する事務に従事するよう告げられ、仮設住宅担当の一人、「三浦(女性)」さんという主任主事を紹介してくれた。しかし彼女は困惑した様子で、私たちに「何をさせればいいのだろう?」、そんな雰囲気を読み取ることが出来た。推察するに、私たちの受け入れについて課内の調整がなされていなかったのだろう。そんな時間も作れないほどに日々の業務が混乱しているのだと思った。

さらに、何もしない時間が続く。受付のカウンターでは、仮設住宅の入居申請に来る市民や、他県から派遣されて避難所の運営支援や市役所との連絡調整にあたっている職員などで混雑していた。そんな中、多少興奮した市民が苦情を言っていた。話の内容から避難所の世話人さんとわかった。主な内容としては、「情報がない(不正確・遅い)」ということだった。

この頃、市役所内でも部署によっては多少の落ち着きを取り戻した所もあったように思えたが、こと建築課においては大混乱の真最中で、それまでは、仮設住宅の入居申請窓口は、本庁では福祉総務課が行い、合併によって統合された各旧町の市民の入居申請は、合併後配置された各支所(旧町役場)で行われていた。加えて、その手続き・取扱いにも支所毎に少なからず差異があり、まずは、一連の事務手続きのマニュアル化が急務となっていた。

また、仮設住宅の完成時期も確定しておらず、関係諮問機関から入居条件・申請要件の改善等も求められており、様々な課題を整理・調整した上での情報提供が困難な状況にあったことは事実だ。しかしながら避難住民にとっては、その情報が当面の生活の大きな拠りどころであり、迅速で正確な情報を求めることは至極当然のことである。さらに、この状況を生じさせている大きな要因が避難所の数の多さにあったように思える。震災から二ケ月を経ても市内には一〇〇以上の避難所が存在していた。

前日、第四特科群の宿営地を訪れた時に「叶司令」からお聞かせいただいた「現状課題」の話を思い出していた。「石巻市は避難所の集約が進んでいない」と指摘をされていた。このことは、自衛隊が行う生活支援活動においても、効率性の面で支障を来たしていたのだと思った。情報提供という場面においても同じことで、社会基盤が十分に復旧していないこの時期に、情報提供の手段は極限られたものになるため、避難所つまり情報の発信先を集約し、物理的な効率性の確保が重要なのだと思った。

当町において泥流災害が起きた場合のことを考えてみた。災害の種類や規模、被災範囲などを考えると、石巻市の状況を単純に置き換えることは出来ないが、被災町民の避難が長期に及ぶこととなった場合を想定すると、被災後の対策のあり方について参考になるものがあったと思う。

業務の内容とエピソード

そんなことを考えているうちに、ようやく仕事が与えられた。私たちの最初の仕事は、仮設住宅の入居抽選会で当選した世帯への入居意思の確認と、入居説明会開催についての案内を、電話でお知らせすることだった。この頃、入居希望者全体に対する入居率は二%に満たない状況で、入居された世帯は高い倍率の中で当選された(語弊があるかもしれないが)幸運な世帯だ。これから私たちが電話をする世帯もその中に含まれる。

私たちが担当したのは、「万石浦」という一〇〇戸ある仮設住宅団地の入居抽選会で当選した世帯及び予備当選した世帯への電話だった。まずは当選した世帯一〇〇世帯に電話をかける。意外と辞退する世帯が多い。次に予備当選した世帯に電話をかける。それでも全戸が埋まらない。結局一五〇世帯に電話をして、入居の意志を示したのは七〇世帯余り。制度助成を受けて既に民間のアパートに入居されていた世帯もあったが、「職場が遠い」「子どもの学区が違う」「元々住んでいた所の近くに住みたい」「海に近い」などの理由で、約半数の世帯が辞退をした。

震災から二ケ月が経って、今をどうするかよりも、ある程度先のことを考えることができるようになった市民が増えてきたのか、そんな思いを巡らせてみたものの、少なからずこの状況には違和感を覚えた。建築課職員の中にも家を流された方が四名もいた。

日が経つにつれ、市職員の方たちも私たちを頼ってくれるようになった。入居説明会のサポート、上富良野から持ち込んだパソコンを使っての入居申請者リストの作成、入居申請等の受付、入居抽選会の準備作業、比較的穏やかな市民からの苦情対応などもお手伝いするようになった。

抽選会前日の準備作業は、内容は単純であるが作業量が膨大で、夜中の二時、三時まで作業が続く。そうでない日は、その日中には帰ることが出来た。もちろん派遣期間中は休日もなかったが、気が張っていたためか、疲れを感じることもなかったように思う。

また、入居申請受付などの窓口対応では、やり場の無い怒りをぶつけてくる市民や疲れきった表情で窮状を訴える市民もいたが、中には日々の避難生活に疲れながらも前向きに明るく振舞う市民もいた。

こんなことがあった。やりきれない気持ちからか、お酒を飲んで苦情を言いに来た年配の市民が窓口にきた。しかし方言が強くて言っていることが全く分からない。これには参った。でも言うだけ言ったら気が静まったのか、一時間ほどのやり取りでお帰りになられた。

苦しい気持ちになったのは、窮状を訴えて何とか早期に仮設住宅への入居をと訴える市民とのやり取りだった。「避難所生活に疲れた」「身内がそばにいない」「子どもがまだ乳児である」など。決まって答えるのは「みなさん同じ事情ですから…」。『事情』の重みが違うことを認識しつつもこう答えるしかなかった。

もう一つ印象的なことがあった。入居申請書の受付を行っている時である。申請書に目を通していると、世帯の員数を記入する欄に「三名(内一名行方不明)」と記載されていた。切なかった。

現地入り2週間後の日和山公園からの風景。少しではあるが、残骸の撤去が進んでいた。

派遣第一班の支援業務派遣を終えて

余談ではあるが、私たちがこの建築課に配置になった当時、他の自治体からの支援業務派遣職員は上富良野の私と岩崎君の他に、もう一人、ある県から派遣された職員がいた。九日間を一スパーンとして繰り返し職員が派遣されていた。その県は、阪神淡路大震災での被災県でもあり、対策アドバイザーとして来られているのかと思ったら、私たちと同じ立場で支援に来ていたようだった。しかし、建築課職員はもちろん、私たちも入居確認に伴う電話を、引っ切り無しにかけているその脇で、県への「業務報告書」なるものの作成に没頭していた。宿に帰るのも定時の午後五時。宿に戻ってからは、その県からの派遣職員が一同に介してミーティングがあるらしい。それも毎日だ。同じ業務支援派遣でありながら、都道府県と市町村ではその捉え方がそれ程違うものなのか、いずれにしても「何をしに来ているのだろう?」と思ってしまう。阪神淡路大震災の際には、支援業務に派遣された自治体職員を受け入れる側だった訳で、そんな派遣職員を望んでいたのだろうかと思ってしまった。ある意味、参考にはなったが・・・。

何はともあれ、指示のあったいくつかの業務を繰り返し行い二週間が経った。二週間をここで過ごした時間的感覚があまりなかった。「自分たちに何が出来るのだろう」と自問しながらの二週間だった。

ただ一つだけ、この任務に就くにあたって強く意識していたことがある。「求められたこと、言われたことをただ粛々とこなす」ということだった。現場は混乱の最中であり、それが一番良いことだと思ったからだ。「被災住民の役に立ちたい、助けたい」などと胸を張って言えるほどの器が自分にあるとは思えないし、実際、窓口対応を通じてそのことを確証した。確かに、仮設住宅に係る一連の事務の流れの中で、改善した方が良いと思える場面もあったが、それを言うことで、少なからず混乱を招くことは必至の状況だった。淡々と業務に従事したことは、今でも良かったと思っている。

このたびの震災では、多くの方々が大切な命を落とされた、と言うより奪われたと言った方がいいのかもしれない。心からのご冥福と被災地の可能な限り早い時期の復興と発展をお祈りする。

五月二十二日、到着した第二班への業務引継ぎの後、上富良野への帰路についた。

東日本大震災の対応と宮城県石巻市での支援業務について

【第三班】 総務課主査 山内 智晴 |

震災発生を知る

震災発生を知る

三月十一日午後二時四十六分、その時私は札幌出張からの帰り某ラジオ番組視聴中に地震の発生を知りました。

くしくも前日に、北海道大学で行われた自然災害のセミナーに参加し、その二日前に発生した宮城沖での地震について、討論がなされたばかりの時でした。

一度自宅に戻って荷物を置き、テレビで様子を確認し、その状況に驚惜したことを記憶しています。

災害の発生については、北海道から遠く離れた場所での災害ではあったものの、地震も大きく、少なからずその影響がないとも限らないため、急いで職場に向かいました。

上富良野町では、地震は感じましたが特に被害はなかったのですが、現地の情報は全く入らず、市町村等自治体へ宛てた内閣官房室からの情報とテレビ・ラジオ等メディアを通じた情報のみでした。

数日して、徐々に詳細な情報が入りこの震災の規模の大きさ、すさまじさを改めて実感することになりました。

私は、役場において防災対策を担当する立場にいたため、その後の震災支援に際しては現地での支援活動も含め、多方面に忙殺されることになりました。

町からの物資支援活動

上富良野町では、実質被害はないものの、自衛隊・消防はいち早く現地へ赴き災害対応にあたりました。しかしながら、私たち自治体職員にできる事は、「情報を収集すること」と、被災を受けていない本町から「どのように支援をするのか」を考えることでした。

十勝岳噴火の経験から被災者側の立場に立ち、試行錯誤の結果、まず現地被災者が必要となる物資を推定して、その調達に取り掛かりました。

しかし、物資輸送ルートがまだ確保されていない状況であり、そのルート確保の情報収集から始まりました。震災から一週間後、被災地(輸送先は指定することはできない)に自衛隊が派遣される際に、同時に支援物資も輸送することについて北海道との協約が締結されたことから、町においても、三月二十一日から一週間の期間を限って、町民へ支援物資等善意の提供を呼び掛けたところ、多くの物資が集まり、上富良野駐屯地を経由して三月二十九日に被災地に向け発送することができました。

支援物資についても的確な情報はまだない中で、生活用品のみの搬出となりました。まだ春には程遠く寒い時期ではありましたが、衣類についての要請がなく、自問自答しながらの支援物資調達の活動になったことを記憶しています。

その直後、支援物資の受け付けが終了したこともあり、その後の支援物資活動は実施することはありませんでしたが、被災地は限りなく物資は不足している現状であったことは間違いないと思います。

職員派遣による支援活動

上富良野町を含む道内市町村へは、全国市長会・町村会を通じ職員の派遣要請があり、上富良野町としても「十勝岳」という災害を経験した町ということから、被災自治体の現状も理解し、積極的に派遣をする旨を回答していました。しかし、その割り当ては一向になかったため、自衛隊第2師団も在駐している宮城県石巻市を対象に絞り、独自で直接派遣について打診を行いました。

その結果、石巻市においても職員も被災している状況もあり、また震災以降不休で業務にあたっているため精神的にも肉体的にも疲労しているとのことで、快く派遣の受け入れを了承いただきました。

町としても全力で支援を行うため、各所属に対し派遣可能職員の募集を実施し、当初派遣期間一クール二週間の各三名組の四班体制で実施することに決定しました。(これに関しては全国町村会へ希望を出した段階で決定していた。)

しかし、この段階で私は町としての支援活動全般の調整を担当する部署にいたため、派遣職員の選考から外れており、後半の派遣に回されることになりました。

人選はほぼ終了し、派遣先は決まったものの、現地へ送る交通手段について課題が残りました。石巻市に最も近い仙台空港への飛行機は、一向に運航計画が決定しないため、現地業務によっては車両を使用する可能性を考慮して、公用車も送ることを決定し、行きはフェリーを経由して公用車によって陸路により現地へ向かう方法を選択しました。

その後の班の交通経路や業務内容など派遣計画の詳細も決められないまま、更には第一班の帰町方法も未定のまま、ゴールデンウィーク終盤の五月七日(現地到着五月八日)に第一班を見送ったのでした。

その後徐々にですが交通網も回復し、第二班以降の派遣計画も軌道に乗って行きました。(第一班については現地と連絡を取り合い、なんとか帰ることができた。)

現地で支援業務に従事する職員の随時報告が、電話やメールで届けられました。一方、私は上富良野町での多様な支援対応に従事しながら、第三班での編成に加わることが決まり、いよいよ派遣に出発することになりました。

支援先となった石巻市役所

津波は店舗1階を直撃した

被災地の現状

第三班は六月五日早朝に上富良野町を出発し、新千歳空港を経由して仙台空港に午後三時頃到着しました。着陸の際に見た仙台空港の周辺は、三年前に訪れた時の風景とはまったく違い、沿岸から陸地へ向け全く何もない状況でした。また空港敷地内には、まだ津波によって流されてきた廃材等が残っていて、空港内も限られたスペースで業務を行っている状態でした。

空港には、前班の第二班の職員二名が町の派遣公用車により駆け付けて、待っていてくれました。東北三陸自動車道を石巻市に向かう途中も、畑や田んぼの真ん中に廃棄物や自動車等がまだ残っている状況で、道路もつなぎ目に若干のひずみがある状況でした。

石巻市役所(到着日は日曜日にも関わらず職員が業務を行っていた。)に到着後、市役所職員と第二班メンバーにより庁舎内の案内を受け、第二班からの事務引き継ぎを済ませ、翌日から第一班、二班に引き続き、建設部建築課で応急仮設住宅の業務に従事することになりました。

初日は勝手がわからず、石巻市内の地図で仮設住宅の位置や地区名などについて確認するところから業務がスタートしました。

同課には前班と一週間違いで派遣業務を行っていた埼玉県ふじみ野市の職員三名に業務内容を確認し、午後から、前日行われた仮設住宅の当選者に対して、入居意思確認の連絡を行いました。

震災から約三カ月が経過し、更には仮設住宅への入居申込開始から約一カ月が経過したのにもかかわらず、建築場所の問題等により、いまだに半分の建築も完成していないため、仮設入居希望の申込用紙は山積みになっている状況でした。

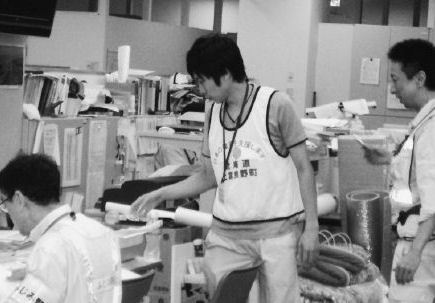

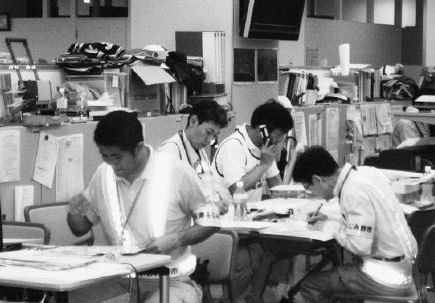

石巻市役所での支援事務風景

(中央:上富良野町、左:埼玉県ふじみ野市、右:千葉県四街道市からの支援職員)

仮設住宅への入居意志の確認連絡

約三日おきに抽選会・入居説明会が行われ、業務もピークに達していた時期でもありました。そのため、市職員の中にも体調を崩している者などが多く見られました。中には、病院が予約診療のため、外来に掛ることができず、やむを得ず全く関係ない科を受診し、とりあえず薬をもらうような状況でした。

派遣業務から一週間が経過した頃から、仮設住宅の抽選を待つ住民の様子に変化が見られ始めました。ちょうど六月十一日で震災発生から三カ月を経過し、行方不明者の死亡が確認される時期でもあり、市内各所では頻繁に葬儀が行われていました。

被災した住民の方は疲れやストレスがピークに達してきた時期であったのかもしれず、当たり所のない苛立ちをどこかにぶつけるような勢いで窓口に来る人が増え、対応する窓口では派遣職員八名が常に対応している状況が続いていました。

無理難題と自覚しながら来る方もいたことは事実ですが、各被災者の避難生活の違いや、家族を失った方々の状況が違うことも、真摯に理解した上での対応が必要でした。しかし中には、市役所に不満と不信をつのらせ、暴れだす住民も見かけられました。

震災によって今までの平和な生活から、全く違う環境への変化、生活への不安、対応への不満など、通常では起こり得ないことが起こるのが災害であることを痛感する派遣業務となりました。

そのような日々は瞬く間に過ぎていき、任務の二週間が経過して、到着した次の第四班に業務を引き継ぎ、石巻市を離れました。

わずか二週間の時間差でしたが、状況は変化を続け、後任の第四班の業務を行った職員から聞く状況は、私の派遣任期中のものとは違ったものでした。

また、帰るときにはこの地に降り立った時に散在していた廃棄物や道路のひずみは無くなっていて、大都市における復旧の速さを実感したものの、小さな町などでは全く進んでいない状況もあり、その格差にも驚きを感じました。

震災派遣からその後

昨年(平成二十三年)十二月、派遣業務を行った石巻市の建築課の有志職員が、上富良野町へ来庁しました。

仮設住宅業務は、大きな住宅の完成と入居が終了し、その後、仮設住宅対策室が福祉部門に設けられたとのことでした。

しかし、当時の混乱時期のイメージから脱することのできない職員、いわゆる心理的障害を抱える者がいるとのことも伺いました。

震災や災害は「いつ」・「どこで」・「だれに」降りかかるかわからないものです。今回の派遣や震災対応の業務を今後も活かし、一人の命も失わないまちづくりのため、尽力をしたいと考えているところです。

被災地(石巻市)支援業務を振り返って

【第七班】 総務課主査 角波 光一 |

仮設住宅受付窓口

仮設住宅受付窓口

上富良野町では、八月一日は上富良野神社例大祭である。その日から角波と濱村の二名体制で上富良野町より最終の締めくくりとなる二週間の派遣となった。

他の自治体派遣は埼玉県二名、鳥取県二名で、六名の派遣職員と石巻市臨時職員の二名の総勢八名で、仮設住宅受付窓口業務となっていた。また平成二十四年三月未までの長期派遣職員三名が技術職として仮設住宅入居までの管理を行っていて、私達派遣職員のみで対応できない業務は、随時石巻市役所職員で対応していた。

前日済ませた前任者との引き継ぎの中身は、「とにかくすごい」「住民の話を聞くことしかできない」「市役所職員は目の前の自分の仕事でいっぱいである」「自分から動かないとだめです」との内容であった。

派遣を含めた周辺の職員に、派遣交代の挨拶を簡単に済ませ、朝八時三〇分過ぎには業務は始まった。市民が続々と窓口に詰め寄せ、「俺はいつ仮設住宅に入れるのだ」「母はいまだ見つからないがいつまで避難所で暮らせばいいの」・・・。これが現実なのだと思い知らされた。

ただ救いは『北海道上富良野町』と書いてあるビブス(ゼッケン)である。「そっか、北海道か、じゃわからんな、奥にいる課長を出せ」・・・。しかし、そこで課長を出すわけにはいかない。なんとか相手の申し出の内容を聞き、解決法を考えながら対応を続けていると、「まー北海道か、それは御苦労さん。また来るから仮設住宅に入れるように頼むぞ」と言いながら帰る人、そのような人は最高に私たち派遣職員の中では対応がしやすい方だった。長い一日の中では、何人か窓口に来たとたん涙を流しながら延々と話をする方、怒りをあらわに今にもカウンターから飛び越えて襲い掛かってきそうな方、とにかくすごかった。

また日頃の避難所生活や仮設住宅生活の中でのストレス、人間関係などを、あえて私たちは派遣職員に知ってもらいたく長々と話をしていく避難者、話し終わってから「お話してすっきりしました。また愚痴言いに来ます」など、話を聞いてあげるだけでも被災者は喜ぶことも知った。

実際私たちが派遣された八月一日時点では、宮城県が九月未には避難者すべての方を入居できるように仮設住宅を建設すると発表していた。仮設住宅の建設は全て宮城県の発注で、完成検査後に石巻市役所において入居事務手続が始まるため、石巻市役所への問い合わせ、相談、苦情が異常に多くなっていった。しかし自分自身本当に間に合うのか半信半疑であったが、県の発表でもあり、それぞれの担当が「頑張っていますので」お待ちくださいとの説明を繰り返すだけであった。

仮設住宅の設置状況

宮城県の発表では、石巻市全体で約七,三〇〇戸の仮設住宅の建設完成で、避難所で暮らしている方々全員の入居が可能であるという計画である。

八月一日現在では約四,〇〇〇戸の入居が可能であったが、実際は仮設住宅の抽選で入居の権利が当たっても「子供の学校が遠い」「通院している病院に通えない」「その地区からはバスがない」などなど、色々な事情でのキャンセルする方が多く、なかなか入居率が上がらない状態が続いていた。しかし一方では、抽選に外れた避難者の中には、「仮設住宅の建設位置は何処でもいいから今すぐにでも入居したい」という方が沢山いたのも事実であった。

なにせあれだけの災害に際して、それぞれの自治体の対応は私自身素晴らしいと思っていたのだが、現実としては仮設住宅の材料、作業用の機材などが全ての地区で不足していたのであった。

しかし、窓口に来る方の相談は絶えず、そこで濱村君と相談をし、勤務終了後すべての仮設住宅が設置されている場所、更に周辺の学校、病院、スーパー等生活に密着している施設などの現地確認を行った。その効果もあって相談に来る住民の要望の聞き取りの際に、適切なアドバイスができるようになり、現在入居可能な仮設住宅へと少なからず多くの方を導くことができた。

災害派遣職員

石巻市役所は、大手スーパーが撤退した後の建物を使用しており、各階のスペースにゆとりがあるのだが、ビブス(ゼッケン)を付けた全国各地からの自治体職員、ボランティアの方々が大勢詰め掛け、混雑、混乱状況の中にあった。

このような中で、市役所職員の方々が日常業務、災害業務を黙々とこなしている傍らで、我々を含むビブスを付けた者たちが、市民のそれぞれの相談、案内に走りまわっているというのが、日々の業務風景であった。

しかし、八月中頃の私の派遣撤退時期になると、各自治体職員も日ごとに少なくなってきて、後ろ髪をひかれるような思いであった。

商店街の状況

私が石巻市に入った日は、七月三十一日から石巻川開き祭りが盛大に開催されているさなかで、市民・ボランティア復興神輿など例年と違った運営がされていた。

市民、震災ボランティア、観光客が混在する中で開催されていて、約一万五千発の花火を見学させてもらいながら、復興に向けての溢れるパワーと、商店街の力強さを実感した。

ボランティアによるお祭り出店

宿に帰る途中、地震による地盤沈下と津波による堤防決壊によって、満ち潮時に海水が流れ込む北上川付近の商店街にも、居酒屋、スナックが点々と営業しているのを見かけた。またまたそこでもびっくり、長靴をはいて酒を飲んでいるのか想像をしながら宿に帰り着いた。

商店街でも、津波が引いた後時間をかけ自力で修理し営業している方の話を聞くと、ほとんどの方が、「これ以上悪くはならない、これから頑張るだけだよ」と黙々と働き、「黙っていても進まないからね、行政を頼っても時間がかかるから自分で進んでいますよ」と語る。逆に、私が力をもらった。

商店街の復興はなかなか進まない

ボランティア

仮設住宅の窓口にいいため行動範囲が狭かったが、町の中いたるところに(〇〇ボランティア)とステッカーの貼ってある車両が走り、ビブス(ゼッケン)を付けた人たちが、建物を直したり、高齢者の手を引いていたり、食堂では団体で食事を食べ打ち合わせをする風景に出合った。

また、大型バスが、石巻市役所・石巻JR付近で都心からの体験ボランティアの人たちを乗せ、毎日のように発着していた。この大きな災害で何か少しでも力になればと考える方々がこんなにもいるのかと思い、一部の人かもしれないが、「最近の若い者は何もできない」等否定論を唱える人に見せたいものだと感じた。

市民とボランティアが通りを埋める

十勝岳の噴火との比較

私は、昭和六十三年の十勝岳噴火を経験したが、今回の東北大震災とは規模の大きさから比較はできないながら、行政の行動、住民への対応等考え方としては同じだと思う。おそらく大正の十勝岳噴火の時は現代と違い、情報、交通が不便の中にあって、上富良野村全体が一丸となって復興作業を行ったという風景と重ね合わせた。この震災に学ばなければならないところは多く、いつ来るかわからない十勝岳噴火への備えの必要性を、改めて深くした。

派遣の支援業務派遣を終えて

ゴールデンウィーク明けの五月八日(上富良野出発は同月七日)から派遣第一班が始まり、八月十四日までの三カ月間、七班十八名の派遣体制での最終要員として、役割を終えた。

8月現在屋上のバスは残っていた

五月から八月の派遣業務を進める中、仮設住宅の建設完了戸数も日々増え、業務の対応が変わっていった。仮設住宅の被災者窓口対応だけではなく、膨大な被災者のデータや仮設住宅の希望者データなどを、日々整理する事務にもかかわった。

素晴らしく思ったことは、石巻市役所の職員から「この様式や処理システムは、上富良野町さんが作ってくれました」と感謝と高い評価をもらったことだ。約一万件に及ぶデータ、ペーパー(申請書)等の整理に、五月からのそれぞれの班の上富良野町職員の足跡がしっかり残っていた。

この東北大震災の復興はこれからであり、仮設住宅はあくまでも仮設住宅であり、従来の町並みや生活が戻るのは何年もの時間、膨大な費用と労力を要するものと思う。

日々便利な生活に慣れている私たちにとっては、「明日は、我が身」の格言を思い起こし、考え深いものである。

最後に、このたびの震災で尊い命を落とされた方々への心からのご冥福と、一日も早い復興と発展をお祈りいたします。

機関誌 郷土をさぐる(第29号)

2012年3月31日印刷 2012年4月1日発行

編集・発行者 上富良野町郷土をさぐる会 会長 成田政一

日和山公園(ひよりやまこうえん)

震災発生を知る

仮設住宅受付窓口