郷土をさぐる会トップページ 第11号目次

ガキの頃の思い出と、昭和十一年の街並み その一

佐藤 輝雄 大正十五年五月十五日生(六十六歳)

追憶の綴りにあたって

「じゃあ、お願いします」と一声、わたしに言い残して、妻は旭川に住む娘に用があるのだと早朝の列車で出向いて行った。朝の新聞もほぼ隅々まで目を通し終え、テレビも、ニュースが終った時点でスイッチを切ってある。

「じゃあ、お願いします」と一声、わたしに言い残して、妻は旭川に住む娘に用があるのだと早朝の列車で出向いて行った。朝の新聞もほぼ隅々まで目を通し終え、テレビも、ニュースが終った時点でスイッチを切ってある。

歳なのであろうか。勤務明けの週末に疲れを感じるようになり、書籍を読む意欲にも欠けてきた。

ほどよく暖房の効いた居間で、座布団を折畳んで枕を作り、これに頭を乗せ、足を伸して、ゴローッと寝転がり不作法は承知で、先ず眠りと決め込む。

目を閉じて眠ろうとする。だが、考えることは何もないのに一向に眠れそうにもない。(眠るのだ)……と、心に言い聞かせる。それでも眠気はこない……。ときどき薄目をあけて時計を見る。幾度となく見るのだが、その都度正午までには常にほど遠い。眠ることに見切りをつけ、今度はしっかりと目を開け、映像のないテレビを見据えながら何かすることはないかと思いをめぐらす。

外は小雪が降っており、今は冬。裏庭の花木の手入れも春までその必要はない。(そうだ!台所の用具に汚れのあるものがあった、あれをきれいに洗ってやろう)と、考え付くと、張合いがでた。だが、見詰めているテレビの灰色の画面に妻の顔がちらついた。(わたしは知っていたの……。しようと思っていたの……。あまり頭を働かせないで……)……

必ず妻にあとからひと言嫌味を言われることが明らかであることに気が付き、止めることにした。

起き上がり今度は安楽椅子に座ってみる。背凭れに上半身をもたれさせ、足をまた投げ出して、室内から外が見える薄地のカーテンを通して、ボンヤリと通りを走る車の流れ、歩道を往来する人々の姿を見ているうちに、わが家もそうだがあまりにも自分が住む町内、町内周辺の変り方に今更こと改めて知ったわけではないが、よくよく考えてみると、よくもまあ変ったものだとその変り様に驚かざるを得ない。当町に籍を置きわが家も持ち、町内の皆さんは勿論のこと町のそれぞれの方々に御世話になっている身でありながら、昭和二十二年から平成四年二月まで勤務先の関係で自宅を留守にしがちなわたしには、町が行う環境並びに観光的要素を含めた、町全体の活性化を配慮した積極的な諸施設の整備充実、また町外からは安定した企業が定着するなど、当町の情景は村であった昔を知るわたしの目からは唯々驚くばかりの変りようである。

明治三十年。当町開基の先人である団体者の一行が入地した夜、仮寝の宿を一本の大きな楡の木の下に求めたという。今から九十余年前のことである。

今日在る当町の姿をその折一人でも予測された方がいたであろうか。振り返って当時を偲び、今日に重ね合すと、唯々無量の感を持つのみである。

わたしがガキの頃の村は農業を基幹産業とする、それこそ純然たる農村であった。往来する馬車の後の荷台にぶら下ったり、馬橇の荷枠にしがみ付いて滑ろうとして「このガキ!!あぶないからドケッー!!」と叱られることは田舎街では日常茶飯事でガキどもの遊びの一つでもあった。現在も農業で支えられている町に変りはないが、今の街並みの姿は、ガキのとき知っていた村の街並みの姿とは比べようもない。思い出に残る村の街並みはもう五十数年前である。当時のガキの親でさえ九十余年前の先人と同じように今日の当町の街並み、町の姿などを予見した方が一人でもいたであろうか。

大正十五年(一九二六年)十勝岳爆発のあの大惨事のことは、わたしは生れた直後で田中山(現在の日の出公園の丘)に向って走って逃げる母の背に括られていて、何事も覚えていない。後年に、父母、先生、諸先輩の方などから話を聞き、また「町史」或るいは「十勝岳爆発災害史」などの書籍を読んで、惨事の実態を知ったというわけで、当時の被災の状況、市街地の姿などは極めて数少ない写真で、それも部分的な一部を知る程度である。ムービ用のカメラも十分にある時代でないので致し方ないと思いながらも、僅かな年齢の差で災害の実態を承知している方達より知らないがために知りたかったという欲望は特に強く持っている。

わたし自身が老齢期に入り、また身の回りに時間的に余裕がでてくると尚一層、昔の村の姿が懐しく思い出されてくる……。齢の故かとも悟る。

昔の村の姿、模様は、…と聞かれたら、わたしがジャリからガキに成長して、更にガキ同士が飛び跳ねて遊び、喧嘩をして泣いたり泣かせたりした、何一つ心配ごとも考えない時代を一番に語りたくなる。

(……そうだ……。昔の上富良野村の市街地の街並みを描いてみようか。各町内に草分的な諸先輩の方々も元気で居られる。先輩、友人、知人の方々にもお願いして協力してもらえれば出来そうだ…。やるならいまだが……?。どうする……?。やってみようか、どうする……?。伴う資料は見つかるだろうか?。無いとなれば、探しだすしかないだろう……。

よしっ、やってみるか…。何に使うのかと問われても返事に困るが、わかる範囲内で昔の市街地の街並みを再現して残すことができれば、当町で暮し当町の発展に各々の立場で貢献して、当町に骨を埋められている先人の方達にもきっと喜んでもらえるだろう。また誰れかが今書き残して置かなければ、昔の街並みは永遠に忘れ去られてしまうだろう)。

このような身勝手な判断と発想を週末の憩いの中で考え続けた。

町役場にも行き、昔の市街地の街並みなど図面の存在の有無を尋ねたが、全くわからないとの話であった。どだい、数十年前の市街地の図面をと聞く方が野暮であり、無理というもの、無くて当り前である。残された手掛りは唯一つ、昔の市街地の空中写真を探す道しか残っていない。図面と同様、町役場には無い。もと勤めた職場にも当ってみたが、結果的に無駄だった。

ところが「窮すれば通ずる」の例えのように友人の手引指導で、昭和二十三年九月にアメリカの空軍機が撮影したわが村の空中写真を入手することができた。現存している空中写真ではこれが一番古く、これ以上の古い写真は皆無というものであった。

この写真をベースとして、写っている市街地を、わが愛用するカメラで接写拡大して、一戸一戸の建物の縦横の寸法を写真から測って図面に書き入れていき、概略的な千分の一の街並みの図面を作った。

町内ごとの戸数も入ったが、わたしの考えている街並みは、上富良野村に開拓の鍬が入れられてから四十年の節目に当る昭和十一年を考えていた。また、丁度その年は、自分なりに、ガキのわたしが程良き時代でもあり、日本が第二次世界大戦に突入していく端緒となる支那事変が勃発する前年で、村人が平和な生活をしていた最後の年でもあった。出来上がった概略的な街並図には十二年違いの経年のもので、写真には栄町一丁目に火災焼失前の土管工場も、涙橋の手前左側には菅野農器具製作所の棟数などが明瞭に写っているので、これらを作図時点で消去した。

昭和十一年頃の街並みに戻すには、御協力者を基に収集した資料を対比確認し作図を進めた。なにはともあれ、五十数年前のことを依頼すること事態が無理なことである。一般的に言われる、「向う三軒両隣り」程度であればよいのだが、勝手に昔の年度を指定して、その時点であなたの町内に住まわれた人達を思い出して図面に氏名の記入となれば、依頼された方々にとっては非常に迷惑なことになるのだが、誰一人として嫌な顔一つ見せずに承諾されて協力をいただいたことが嬉しかった。御蔭をもって昔の街並みの図面の一部が出来上った。各位の助けがあったればこそと肝に命じている。

図化された中には、記憶から薄れた氏名違い、名の漏れ、空白の家屋、また、位置の狂いなどもあるとおもわれるが、これらは御寛容を御願いしたい。

なお当時において、身近に有る物を自ら細工して遊び道具とし、親から与えられる僅かな小使銭で、それこそささやかな物を買い求め、何んでも有る豊かな今日の時代と異なり、テレビもファミコンも無い時代に周囲の大きな自然を相手として、家の手助けをしながらも四季を通じて伸び伸びと遊び育ったわたしのガキの頃の思い出を綴り書き添えて、当町に昔から住まわれている方も、他の地から当町に移られて住まわれている方々も、昔の上富良野の村の街並みと一人のガキの単純な遊び方を通して、外面的にどのような村の姿が在ったのかを思い出され、また漠然としながらも昔の村の外面的な一片でも知っていただければ幸甚の至りである。

ガキの頃の基盤であった本町三丁目について

昭和十一年頃のわが家は、現在住む場所と変らず十勝岳温泉に行く道路と駅裏通りの交差点の東側で、南向きの角地に在った。

|

昭和2年頃の本町三丁目

吹上温泉に向う道路沿いの街並 |

一棟二戸の借屋の一戸に住み、隣りは鍛冶屋、木造土壁作りの粗末な住居であった。父は小さな土建工事などの請負を業とし、母は五反ほどの借地の水田(現在自宅の裏に在る仲良し公園地)で稲を作り家計を助けていた。わたしの下に四歳違いの妹、五歳遠いの弟、八歳下の義妹、それに母方の祖母と合せて七人の家族構成であった。

家計が苦しかったのであろう。牛や豚も飼っており、他に馬もいて、父は冬になると吹上温泉に行く客を馬橇での輸送も行っていた。母も冬季間は近郊の子女に裁縫を教えるなど、貧乏暇無しの多忙な家庭環境の中でわたしども子供は育てられた。

町内戸数は劇場なども入れて二十戸程度で、鉄道線路を一歩渡って東側に入った当町内の街並みは西側と異なり、うらさびしい番外地的な感じであった。

本町四丁目との境をなす現在の株式会社清水工業の前を通り基線道路に結ばれる二十六号道路、また仲良し公園の横を通る裏通りも当時は道路敷地としてはあったが、道路として使用できる道は無かった。

南向きのわたしの家裏は水田で、百五十メートルほど隔れた先の水田地に(現在の本町四丁目)佐々木頼右ヱ門氏宅がポッンと納屋とともに在るだけで家の西側に接する駅裏通り(当時は通称基線道路と呼んでいた)と鉄道線路の間は、葦(よし)や蒲(がま)の花が咲き穂となって群生して揺れる水溜りもある湿地帯であった。この湿地帯を伊藤木工場が永年貯木場として使い、工場からトロッコの軌条が湿地帯の中を巧みに通り抜け停車場裏の鉄道分派線路近くまで敷設されていた。

更に現在の町営駐車場の北端部に当る位置の湿地帯に土盛をして荷馬車の出入道が設けられ傍らに二坪ほどの木造建物と、建物の前の土盛の中には大きな計量機が設置されたいた。これは明治製糖株式会社(現在の日本甜菜株式会社の前身)が搬入されるビートを計量する『看貫場(かんかんば)』と称する施設である。

ビートが収穫される十月上旬過ぎから十一月中旬頃まで、村内各地からビートを満載して搬入してくる多くの馬車で、駅裏通りは大混雑をきたす。連日にわたり荷を運搬してきて、ときには計量と荷下しのため馬車は長蛇の渋滞となり、雪がちらつき冷えこむ遅い夜の八時過ぎまで石油ランプを灯しながら計量していたのを覚えている。浦島秀雄氏が『本誌第五号』でも記されているが、この搬入期の駅裏通りの砂利道は、降雨などの影響も受け三十センチメートルほどの轍(わだち)掘れができて人馬とも通行に難儀した。氏が言うように「水田の代掻きのよう」は事実であった。後年聞いたところでは、馬車一台に約六百キロの荷を積み込んで運んでいたという。

この看貫場から佐々木氏宅入口までの道路沿いにブタイモと称する野性の植物が密生していた。茎の芯の白い部分は弾力性があり、茎を剥き芯を取り出し、細い竹筒の中に詰め込んで堅い棒で押し出すとポンと飛び出すので、これを採りよく遊んだものである。キクイモと言うのが本来の名前だそうだが、根の芋を掘って漬物にしたがうまいものではなく、両親は既に承知していて漬物には手を付けなかった。

駅裏通りには、道路沿いに現在のように街路灯や防犯灯などは一本として有るわけでなく、夜になって家の横に出て北を眺めると暗闇の中に、停車場の灯が遠くに小さく見える程度で、ガキにはとても怖くてホタルの飛ぶ季節以外は出歩かなかった。

田植えが済んだ頃から裏の湿地帯の水溜りと水田で、夜ともなると一斉に鳴き出す蛙の群声は粗末な家屋の隙間を通して聞え、その声は凄まじいものであったが、日中の精力的な活動で疲れているガキには、蛙の群声など床に入るともう何んの苦にもならなかった。

わたしの家の真向い北向き角地は、青柳長三郎、トラ御夫婦が飲食店を営んでいた。店の前に下水(道路の側溝)があり、わたしの家側のチョロチョロと水が流れる下水と異なり流量が多かった。更にこの下水溝に大きな角型の厚い木枠でできた水槽が据えられており、下水の水とは別に上流から竹筒を繋いだ管を引いてきて、上質の水をこの管を通して水槽に導入していた。この施設については千葉誠氏が『本誌第七号』で紹介されている。

町内の各家庭が飲料水としてこれを大いに利用し、水槽の傍らで野菜を洗ったり、洗濯をしたりする町内の人達がいれば、また通り掛りの荷馬車の主人が馬に水槽から水を汲んで与えるなど、その利用は、見ていても味わいのある情緒がそこにはあった。

遡って幼きころ家で悪戯をし続けたとき

「ナンベン(何回)言ったらわかるの…。本当にキモヤケル(腹が立つ)子だ、もう勘弁しない。泣いたって許さんから」「………………」。

母に捕まり引きづられて向いの水槽に顔を幾度も浸けられ、手足をバタつかせ泣き叫んで許しを乞うたことも、今は亡き母の姿と共に忘れ得ない思い出として浮んでくる。

水槽から六メートルほど東に寄った下水の道路縁に桑の木が三本植えられていた。夏の季節には黒く熟した実がピッシリと稔る。これを待ち構えていたガキどもは枝に跳び付き持ち下げて、勿、口の囲りを赤黒くして競って食べたものである。ときには桑の木に茶色の肌をした野性の蚕がいた。この桑の木は昭和三十一年頃までは確かに植えられていた記憶があるが、わたしが勤めの関係で当町を留守にすることが多くなってから思い出に残るこの木が、いつ伐られたのかは覚えていない。町内のガキどもには懐かしい桑の木であった。仮に、もしも現在までに一本でも残っていれば大木となって、街路樹として北海道の指定銘木になっていたかも知れぬ。伐られて消えたことは実に惜くて残念である。青柳商店の裏には永楽座(以前は三共座)という当時の村で唯一軒の劇場が在った。

わたしが音の出る活動写真(映画)を見たのも永楽座である。何しろ、スクリーンに写し出される場面を見ながら説明する弁士や、バイオリンなどの楽器で画面に合せ音楽を奏ずる楽士も要せず、サウンド・トーキという機械が音や声を出すのだと聞かされ、親に連れられて見に行った。確か、活動写真の題名は「佐渡情話」であったと記憶している。浪曲師が呻(うな)る場面が再々あったのでいまでも「そうだ」と信じている。画面の人物が話し合う声は勿論、打ち寄せる彼の音がザァー……ザァー……と聞かれ、煙草を吸った煙管を炉縁に打ったとき、コンコンという小さな音、吸い終って煙管を空吹かしするプッ!という音まで……。海も知らないガキが波の音など知る由もなく、驚きの一言に尽きるものであった。

両親も初めての体験らしく、家に帰ってから驚きを家族一同で語り合ったものである。昭和九年頃のことであったろうか。

永楽座の右後方に薄皮製造の工場が在ったが、回りが湿地帯でガキの遊び場としては馴染みがなく、思い出としては特に残っていない。また永楽座前の道路と鉄道との間を貯木場として利用していた伊藤木工場の土場には、春先なら二萬石(約五千立方メートル)、夏から秋にかけても四千石を下回らぬほどの大量の丸太材が広範囲で高く積み上げられていた。

「丸太が落ちてきたら潰されて死ぬんだよ」と言う親の戒めと恐怖をガキながら自覚して、たまに土場に行っても二段以上積上げられた丸太の箇所には決して近付かなかった。

北向きの街並みはホップ園でほぼ締め括られていたと言ってもよい。このホップ園の南に当る先で、現在の本町二‐三丁目の境をなす三丁目側道路際に、木内 要氏宅がポッンと一軒在るのみで、ホップ園との間は葦、笹、茅などが密生していたのでガキには持って来いの遊び場で「兵隊ごっこ」はこの場所と、近くに住むガキどもは、遊べる日には寄り集まって兵隊ごっこをして衣服を破り手足を擦りむき、ガキはガキなりに現代で言うところのコミュニケーションを持ったのである。

ホップ園は敷地の同園に松、ポプラなどを植え、これを囲いとしていた。木の高さも結構あり、構内の事務所付近はオンコの木が多くあった故か、季節的に作業が絶える期間の園内は人影もなく淋しく感じる所であった。夜などは、雨除けに被せられた小さな陶器の白い笠の下で裸電球の街灯が町内に二箇所ほど電柱に取り付けられているだけである。町内を夜歩くときには、坂口惣助氏宅当りまでは各戸の漏れ灯、街灯もあり行けたがそれから先は恐くてガキには歩き難い所であった。親から「ちょっとホップ園にこれを届けてこい」と言われたときは、聞いた言葉で先づ身がすくみ、それから覚悟を決めて、縮み上りながら懸命に走って行き帰りしたものである。そのくらい、夜は人の通りも少なく、ガキの記憶からは忘れることのできない、淋しい街外れの本町三丁目であった。

当時住まわれて居た各戸の主人、妻女の方々の顔は今も目に焼付いて忘れることはできない。皆ガキどもに対して優しかった。それぞれの家庭がそれぞれに毎日生きるために懸命に働いていた。病気をして寝込んだら大変な時代である。人との繋がり、友情を特に大切にしたのではなかろうか。

冬の夜ともなれば父の友人がよくわが家を訪れてきた。三野馬具屋の主人三野俊雄氏。請負大工の店主、遠藤藤吉氏。それに町内の坂口惣助氏などが花札遊びをするために来るのである。このことは昨日のことのように懐しく思い出される。遊びも変っており、負けた者は勝った相手よりシッペ打ちという仕置的な処罰を受けるゲームだ。

シッペ打ちとは、負けた者が差し出す腕を摘み、手の甲を指二本でいっぱいの力で、ビシッーと、思い切り容赦なく勝った数だけ叩くのである。叩かれわた相手は音を上げる。この遊びを九時頃まで行って帰っていくのだが、ガキのわたしは次は誰が叩かれるのか隔れて見ているのだが実に愉快であった。赤丹、青丹は一役。菅原は二役。松桐坊に櫻が入って四光。…それ、雨が一枚加って五光になったなど、花札で遊ぶトッパ、バカなどの得点と出来役は眺めているうちに自然とガキながら覚えていった。

鶏、アヒルを飼う家があれば兎を養う家もある。豚を飼育する家もある。早朝から鶏が鳴き、クアックアッとアヒルも鳴く。ガキどもはそれぞれの自分に見合う手助け作業を持っているので、小学校から帰ってきてもノルマを片付けるまでは大変であったが、街外れの番外地的なのどかな田舎街の風情がある一隅で、ガキどもはそれぞれに丈夫で元気に育ってきた。

町内を縦貫している道路も昔は砂利道で、準地方費道旭川吹上線という路線名の道路で利用できる道幅は概略であるが三間(約五・五メートル)ほどであったろう。これは現在使用されている道路幅の約半分と考えてよい。道路の勾配も昔は坂口惚助氏宅付近からわたしの家前に向って下り勾配の坂道で、坂口宅前から自転車はベタルを踏まなくても木内家当りまで下ってこれた。ガキのわたしも自転車に乗る練習を、この坂道を利用したものだが、この思い出の坂道も昭和四十年代に入った直後、道路の改良が行われて坂口氏宅前で約八十センチメートル堀り下げられ、わたしの家の前では逆に四十五センチメートルほど盛り上げられて、道路の勾配は平坦に近くなった。道幅も拡がり、歩道も設けられて利便さが増した。

思い出の多い下水はコンクリートパイプで地下に移され姿を消し、路面も砂利道から舗装道路に姿を変え、駅裏に在った看貫場も無くなり、湿地帯は工業団地、公園、町営駐車場などが施設されて全く姿を変え、カエルは勿論のことキリギリスも消えた。

これからも、まだまだ街そのものの姿が変っていき昔を偲ぶ縁(よすが)は無くなるのであろう。

ガキであったわたしも齢六十六歳。永続性の病を持つ身となったが、ときにはフト昔のガキの心に還って、あれやこれやと数多く有った思い出の一つ一つ手練(たぐ)り寄せながら懐しんでいるこの頃である。

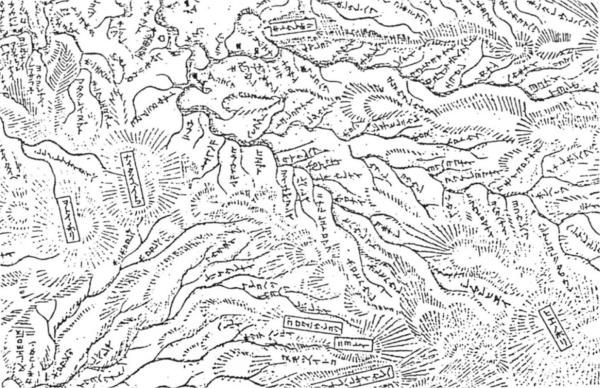

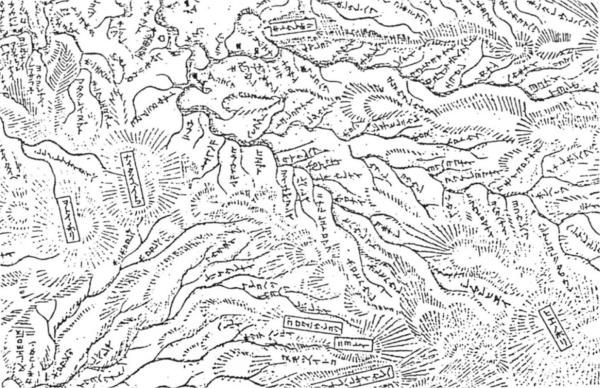

▲ 松浦竹四郎著 東西蝦夷山川地理取調図より

わが街ほどこでしょう?(安政3年−5年の見分)

筆者注:図面中央よりやや左下側に、レリケウシナイと示されている所が、当町の日の出公園付近で、フシコベツが旭町、新町、東町に在った古川(水の無い川)と考えてよい。またイワヲベツはアイヌ語でイワヲベツ(硫黄川)の意味であり、現在のヌッカクシ富良野川である。図面上部左側に大番屋・チクヘツ・メム・ニヲヘツと在るのは現在の旭川市内である。

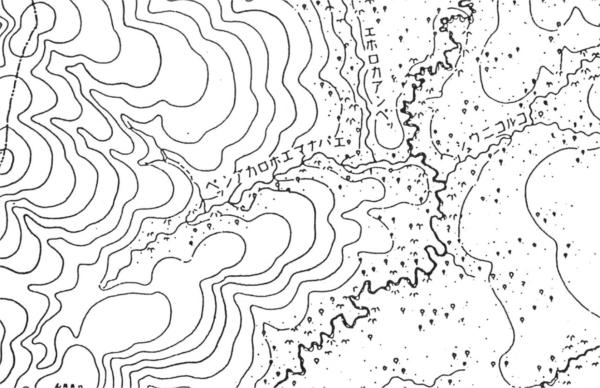

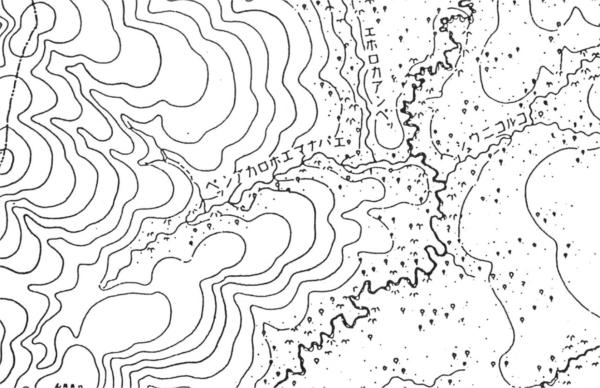

▲ 明治二十九年頃の上富良野の五万分之一地形図。わが街の位置が、わかってきましたね。

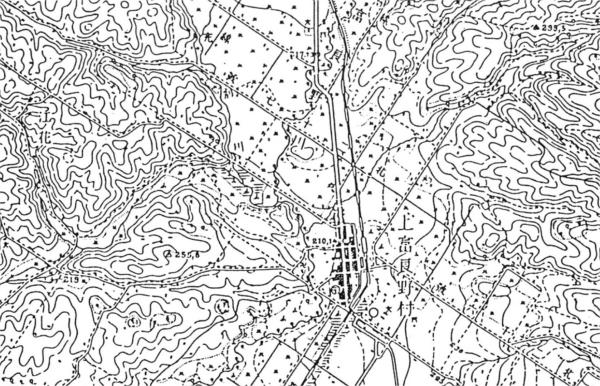

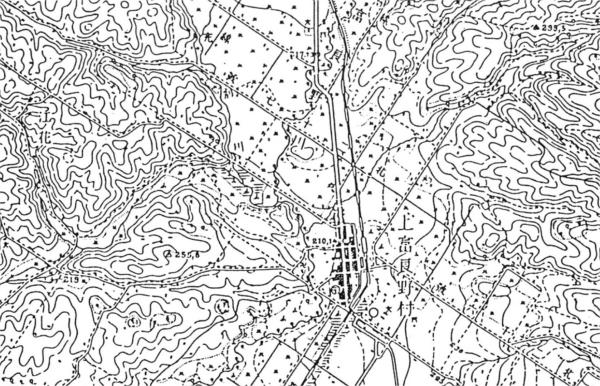

▲ 明治四十三年頃の上富良野の五万分之一地形図。わが街の姿が表われてきました。

▲ 大正八年頃の上富良野の五万分之一地形図。地形の高低が詳しく表わされています。

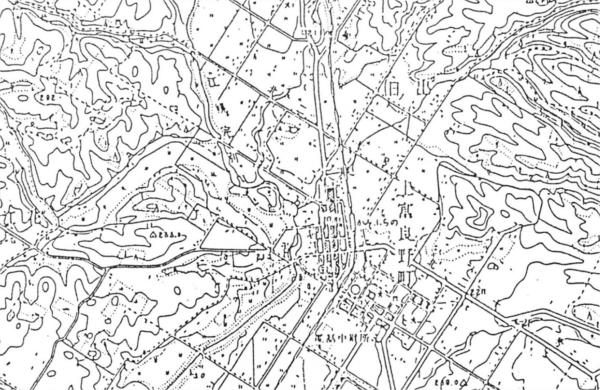

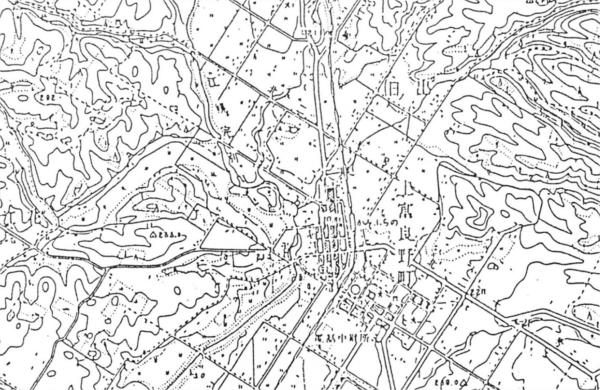

▲ 昭和36年頃の上富良野の五万分之一地形図。街も大変大きくなりました。

▲ 昭和62年頃の上富良野の地形図(縮尺五万分之一)。国道のバイパスが姿を表わします。

▲ 上富良野村市街地付近の空中写真(昭和23年)

▲ 上富良野町市街地付近の空中写真(平成2年)

昭和十一年頃の本町三丁目付近、本町四丁目及び中町一丁目一部の街並図(PDF)

昭和十一年頃の本町三、四丁目、中町一丁目、栄町一丁日一部の街並図(PDF)

昭和十一年頃の本町三丁目付近の街並図(PDF)

街並の図化に御協力を下さった諸氏の紹介

平成4年10月末現在(敬称略)

| 氏名 |

生年月日 |

年齢 |

住所 |

| 台丸屋雄治 |

明治44年8月25日 |

81 |

本町3丁目5番19号 |

| 木内 キミ |

大正3年2月12日 |

78 |

本町3丁目5番1号 |

| 浦島 秀雄 |

同5年10月7日 |

76 |

本町6丁目 |

| 矢野 勝己 |

同12年1月31日 |

69 |

本町4丁目1番15号 |

| 佐々木貞子 |

同12年11月15日 |

69 |

本町3丁目3番17号 |

| 森本 春雄 |

同13年3月5日 |

68 |

宮町2丁目2番6号 |

| 伊藤 弘夫 |

同13年4月1日 |

68 |

本町2丁目2番31号 |

| 高橋美代子 |

同14年1月13日 |

68 |

東6線北18号 |

| 倉本 良輝 |

同14年11月27日 |

67 |

大町1丁目6番3号 |

| 谷口 正信 |

昭和2年12月12日 |

65 |

錦町1丁目1番12号 |

| 青柳 輝義 |

同5年8月28日 |

62 |

本町3丁目5番19号 |

| 伊藤 忠 |

同6年2月10日 |

61 |

本町2丁目2番14号 |

(以下次号で紹介)

後 述

遠い過ぎ去りし昔のわが街の『街並図』の作成に当って、町内あるいは町外の方々の御助力をいただいて一部を作り、また引続き作っております。

御助力を御願いする時点で、本文でも申しましたが作成の趣旨に賛同されて誰一人として嫌な御顔も見せられず、心快く承諾されて多くの方が激励を下さって、中には自ら懸命に尋ね歩かれて調査をして下されるなど、唯々恐縮するのみであります。

本紙を借りまして、ここに心から厚く御礼を申し上げます。

御蔭をもちまして古い街並の図面化は遅い速度ながらも少しつつまとめていき、順次発表をさせていただきます。

(註) 本項に掲載した縮尺五万分之一の地形図、並びに空中写真は、国土地理院発行のものを使用しました。

機関誌 郷土をさぐる(第11号)

1993年2月20日印刷 1993年2月25日発行

編集・発行者上富良野町郷土をさぐる会 会長 高橋寅吉

「じゃあ、お願いします」と一声、わたしに言い残して、妻は旭川に住む娘に用があるのだと早朝の列車で出向いて行った。朝の新聞もほぼ隅々まで目を通し終え、テレビも、ニュースが終った時点でスイッチを切ってある。

「じゃあ、お願いします」と一声、わたしに言い残して、妻は旭川に住む娘に用があるのだと早朝の列車で出向いて行った。朝の新聞もほぼ隅々まで目を通し終え、テレビも、ニュースが終った時点でスイッチを切ってある。