上富良野に生きて(一)

倉本千代子(八十九歳)

はじめに

「大地賛歌」を声高に歌った開基百年の平成九年七月三十一日から、はや二十年の歴史が積み上げられた。

「大地賛歌」を声高に歌った開基百年の平成九年七月三十一日から、はや二十年の歴史が積み上げられた。

何の変哲もなく流れてきたように思えるけれど、決してそうではなく、明治から大正、昭和、平成と移り変わった年号と共に、人の暮らしも、心のありようまでもが変化してきていると感じる中で、時には立ち止まって、来し方を振り返ってみることもありなのでは…と。

今年卒寿を迎え、一人暮らしも八年目になり知力、体力の衰えは勿論のこと、日々限界との戦いではあるが、そんな中でも、この美しい大地、穏やかな人間性や自然環境に恵まれた故郷上富良野に生きることに執着しながら、これまで歩んできた人生のあれこれを、思い出すままに辿ってみようと想う。

叶うなら、この地で生涯を終えたいものだと願いながら…。

山加農場にて生を受ける

昭和四年一月、今は住む人もいない旭野地区山加農場で、西口幸作・トミの間に二男三女の二女として生を受けた。(長兄は一歳の時に亡くなった)

掲載省略:(写真)大正14年4月25日結婚(西口家前で)西口幸作25歳、トミ21歳

山加農場は明治三十七年設立で、祖父三太郎が入植し開拓が始まったとのことであるが、私が物心ついた頃には大小、高低様々な山合いを縫って、肥沃な黒土であったり、石ころの山が無数に積み上げられた痩せ地が点在していて、黒土には麦や燕麦(えんばく)、馬鈴薯(ばれいしょ)、豆類など、痩せ地には蕎麦(そば)や除虫菊(じょちゅうぎく)が香り立っていた。

天候に左右されながらの農作業は、その見極めが難しかったが、人間の知恵は凄いもので、十勝岳から立ち上る煙の行方を見て日々の天候を読み取り、「明日は雨になるから」と家族総動員で夜を徹して、その時々の手当てをして作物を穫っており、それが農家の生活そのものだった。

山の麓は水が豊富で部落のあちこちから湧水が出ていて、その流れに沿って住居が点在し部落が形成されていた。清流のほとりには芹(せり)や三つ葉、蕗(ふき)、蓬(よもぎ)などが生植しており、一歩薮に入れば、蕨(わらび)、独活(うど)、コゴミ等の山菜が豊富で、それらを摘んではあれこれ工夫しながら日常の惣菜や、塩漬けにして冬季間の保存食にしていた。

川はまた子供たちの遊び場でもあり、大きな川ではせき止めて大人が泳いだりしていた。山加川やベベルイ川などは、融雪期や大雨による増水で決壊するなどの災害もあったが、現在、私達が日常的に飲料を始め生活用水として当たり前のように使っている水が、十勝岳の麓にその水源があることを、どれだけの人が認識しているだろうか。

街の飲料水事情と山加の自然

水道整備が始まった昭和三十年より以前の市街地は、泥炭地で水質が悪く、ポンプで汲み上げた水を玉砂利や木炭を入れた桶(おけ)に溜めて濾(こ)したものを生活水にしており、街のあちこちに掘られた井戸では釣瓶(つるべ)で汲み上げ、近隣共同で利用するほかに、遠くから汲みに来る人もいた。

私が生まれた所は、道々吹上上富良野線の駐車帯になっている付近で、以前に町が温泉試掘のボーリングをしたこともあり、その後の道路改良などにより地形が変わっているが、道々から数十メートルの山際で清水がこんこんと湧き出ている、正に「水よし空気よし」の快適な場所だった。

両親は農業を営んでおり、私が物心ついた頃には目の前に白い花の薯畑があり、時には子熊が悠々と歩いていたり、半鐘山(はんしょうやま)と呼ばれる裏山には狐や狸、鼬(いたち)、兎、大小色も様々な蛇などの住処(すみか)で、一歩薮に入れば必ずと言っていいほど、このどれかに出くわす状況だったので、それらを恐ろしいものだと思ったことはなかった。

温泉道路とご近所との生活

私が子どもの頃の道々は温泉道路と呼ばれ、夏は登山者が歩き、冬はスキー客が箱馬橇で中茶屋まで運ばれ、そこからはスキーを履いたり担いだり。北大の学生や軍人の合宿などで、吹上温泉は繁盛していた。帰りの客がロープで馬橇につながり爽快(そうかい)にすべり去る姿に見とれていると、「さよなら」と手を振ってくれ、キャラメルを貰ったりなどした。時には、高貴な方に声をかけられたり、外国人などもいて、居ながらにして国際交流ができていたような、恵まれた子ども時代だったと思う。そして何よりもご近所さんだ。最も親しくしていたのが道々を挟んで二百メートル程お向かいの北山さんだった。十一人の大家族、小父さんは無口だけれども律儀な人で、小母さんは腰は曲がってはいたが頭の低い、誰にでも優しく気遣いをしてくれる和やか一家だ。子ども達はしょっ中遊びに行ったり来たり、ご飯をご馳走になり泊めて貰ったり、翌日の朝食も当たり前のように相伴(しょうばん)して家族同然だった。

初めての釜風呂にも入れて貰ったが、屋根も囲いもない雪の中で、五人も一緒に入った。半数づつ立ったりしゃがんだり、熱くなると周りの雪を手ですくって入れたり、ぬるくなると誰かが出て薪をくべたり、煙たさに泣きながらも文字通りの裸の付き合いだった。正に、子ども達は地域に育てられたもので、いま尚その思いを強くしている。

熊出没と母の怪我

そんな中で二十年を山加農場で生きたが、我が家では何度かの転機に見舞われた。先ずは私が四歳になった八月、その日は上富良野神社のお祭りで部落中の人が着飾って街へ出かけていたが、我が家では母が弟を妊娠中で、私は妹と留守番になった。然し母は私たちを連れて、一つ山を越えた飛び地に燕麦畑の草取りに出かけた。小屋で昼食をとり私は大きな石の上で昼寝をしていると、不意に母に「熊が出たから帰るよ」と揺り起こされた。飛び起きて見た先には、笹薮から出てきた小熊がノソノソと歩いてくる。近くに親熊が居る!後は夢中で私がおひつを背負い、母は妹を背負って坂道を駆け上がり、大きな道に出ようとした時、道の側面が崩れて母が転落して腹部を強打、やっとの思いで家にたどり着いたものの、母は「腹が痛い」と言うので私は祖母に伝えようと、背丈の二倍を越える笹薮をかき分け、何が飛び出してくるかも知れない山道を走った。押っ取り刀で駆けつけた祖母の介添えで、未熟児ながら無事に弟を出産した。然し、母は転倒した際の打ち所が悪く腹膜炎を起こしてしまい、高熱に喘ぐことになった。医者を呼ぶにも電話はいうに及ばず車がある筈もなく、近所の若い人が四人がかりで、入り口の板戸をはずし棒を渡して担架を作り、市街の病院まで担いで運んでくれたのだった。

離農から石材運搬業へ

母は弟と共に長期入院となり、父は妹を背負い、私はその後ろをついて畑耕しなどをしていたが、母の入院が長引き、入院費もさることながら、一人農業も限界が来ていたため、父は土地を手放し、馬追いで生計を立てることに決めた。

今は自衛隊の演習地になっている所だが、半鐘山から右に入った山奥から石材を切り出しており、部落の村上吉次郎さんを頭に近隣の三人と、他から来た職人二人が村上家に住み込んで働いていた。

父の仕事は石切り現場から市街地の佐藤石材店まで運ぶという重労働だった。先ずは温泉道路までの中田しが大仕事で、その中出し道とは名ばかりで人が通るだけの畑の中、途中には橋のない川があり、その流れの中をタマと呼ばれる橇(そり)で一個づつ中出しをした。道々からは一度に運べる分と言っても重量があるので、せいぜい四個が限度、馬車の後部を下げて二枚の板を渡し、その上を金挺(かなてこ)で巻き上げて馬車に乗せるまでが大仕事(今の時代であればクレーンでヒョイと持ち上げられるのに…)だったが、その時代を生きた人達はそれが当たり前で、正に人馬一体、双方の信頼関係で仕事が成り立っていたのだ。

石材店では、特殊な砥石で表面を滑らかにして、墓石や石碑にしたり、大きなものは神社の鳥居にもなったという逸話もあるが、こんな歴史があったということを認識している人が、果たしてどれ程いるものかと思う(町の歴史を語るものの一つだというのに…)。

父は馬が好きなだけではなくその素質を見抜く目を持っていて、いつも言葉をかけながら、ブラシをかけたり餌を与えたりしていたが、馬もまたそれを聞き分けていた。

聞けば若い頃の父は軍隊の騎兵隊で近衛兵(このえへい:旧陸軍で、皇居の守衛および儀式の任に当たった軍団)だったとのことで、部落の人達からは「幸ちゃんは好い男だ」と評判だった。仕事をする時は「<加 加藤木材」の印半纏(しるしばんてん)を着ていたが、それもまた格好よくて、私はそんな父を尊敬していた。

掲載省略:(写真)西口幸作 騎兵隊一等兵(大正12年頃)

幼少の頃の娯楽

当時部落で新聞を取っていた家は少なかったと思うが、父は隅々まで読んでいて、そこから情報を得ていたのか競馬や相撲が大好きで、たまに友人の工藤信次郎さんと、おにぎり持参で出かけていた。長じてからは、私達姉妹に北山さんの友達も一緒に、市街地の上富良野劇場に連れて行ってくれたこともあった。また、部落の誰かが家を新築した時には、旭川から浪曲師(ろうきょくし)を呼んで家中を開放し、市街地や他の部落からも観客が来たりで、窓の外にも溢れていた。これがきっかけだったのか、父は当時としては極上の箱型の蓄音機を買って、寿々木米若(すずきよねわか:浪曲「佐渡情話」の大ヒットを持つ浪曲師。明治三十二年生、昭和五十四年没)とか有名浪曲師のレコードを揃えて聴いていたが、自分では口にするでもなく、そのうち私達子どもの方が覚えてしまった。私は学校の行き帰りなどに米若節をうなりながら歩いたり、時には帰りの路上で上級生を集めて披露し、リクエストに応えるなど、思ったことは即やると言う自由奔放な子だった。

西口家二度目の転機

然し、我が家に更なる転機が訪れたのは、小学校四年生の秋だった。父の土地を買ってくれた佐藤さんが引っ越してくるので、我が家を明け渡すことになったのだ。その日も朝は何時ものように家を出たのに帰る先は別で、どんな家だろうと期待していた新居は、目を疑うものだった。「これが人の住む家か…」と。

それは私たち一家のために、部落中の人々が一日がかりで建ててくれた掘っ立て小屋と、その側に入り口に延(むしろ)一枚を下げた片屋根の便所がポッンとあるだけ。

其処は父の実家の土地で、山加川のほとり。切り倒した生木を柱に、と言っても土台もない掘っ立て小屋で、釘一本使わず縄で結わえた骨組みに、外壁も屋根も稲藁(いなわら)や燕麦がらで、板戸一枚の入り口に、六枚入りの硝子(がらす)戸一枚の窓が一つと言う表構えに唖然とした。

更に驚いたのは、この板戸一枚の玄関を人も馬も一緒に入り、左半分が馬小屋、右半分が私たちの住み家と言う状態で、六畳間の寝室には畳が四枚だけ。仏壇、箪笥(たんす)、父の机、その他の物が雑然と置かれ、開け閉めのできない六枚ガラスの窓がひとつ。

吹雪の夜などには寝ている私たちの顔にサラサラと雪が降ってきたり。内側の板壁には新聞紙を貼って寒さを凌(しの)いでいたので、毎年の暮れには新聞貼りがひと仕事だった。

春になると床板の節穴から笹の芽が出てきたり、コトコト音がするので床を上げて見ると青大将がニヨロリと顔を出すなど、正に雨風を凌(しの)ぐだけの住家だった。とは言っても大風の時には、ギュウギュウと音を立てて家が揺れたり、屋根藁が吹き飛ばされ、その度毎に屋根に上がって補修するのは母だった。ある冬の大吹雪の夜には、家が倒れるかも知れないと覚悟して、家族全員が身支度をして玄関先で一夜を明かしたこともあった。

働き者の母と子ども達

当時はどの家もが大家族のため、農業だけでは生活が苦しいので冬期間、男性は出稼ぎをしていた。

我が家も、父が馬を伴い造材山に行っていたので、半年間は母子家庭だった。母は無学だったが、何事も器用にこなし働き者だったので、本家の嫁にと望まれたとのことだった。裁縫も習ったことがないと言うのに、後に呉服屋の仕立て物をする程だった。

この頃には健康も回復し、当時澱粉(でんぷん)工場を持ち広大な畑を耕作していた川井さんに常出面(じょうでめん:北海道では農繁期の臨時的な日雇いの農業作業者を求めて「出面さん」と呼んでいるが、熟練者は毎年定期固定した雇いの常出面となる者もあった)に雇われ、毎日当時の旭野小学校近くまで通い、早朝から日暮れまで働いていた。当時の賃金は一日、二〜三円だったと思うが、私達子どもが起きる頃にはすでに姿はなく、飯台(食卓)には新聞紙をかけた朝食が用意されていた。新聞紙をめくると、ワーツとハエが飛び立つのも気にかけず、子ども四人でボソボソと朝食をとり、後片付けをしてからの登校だ。五年生の姉は弟を背負って妹の手を引き、私は姉のカバンを背負って、すでに陽は高く行き交う人もない四キロの道を、時には学校が嫌だと駄々をこねる妹を叱ったりなだめたり、遂には四人で泣きながら歩いたこともあった。学校では上級生の男子に嫌がらせを受けたが、何時もその前に立ちはだかり、弟を護り姉を助けていたのは、何故か私だった。

秋になると薯(いも)掘りが始まり、母は一日に一反歩もの畑をひと鍬(くわ)ひと鍬芋掘りしており、私達子どもは学校を終えると母のところに直行して薯拾いなのだ。極当然のように、嫌だと思ったことはなく寧(むし)ろやり甲斐を感じていた。五時になると姉は弟を連れて夕食の支度(したく)に帰り、私と妹は六時まで、母は尚(なお)手元が見えなくなるまで働くのだった。薯掘りは俵単価で賃金が計算されたからだった。

弁当のおかずは塩鱒(しおます)ひと切れに沢庵漬(たくわんづけ)と梅干で、毎日同じメニューだったが、私は酸味が嫌いで梅干は食べなかった。只(ただ)ご飯だけは米だった。父が仕事上、麦ご飯では力が入らないからと言うので、何時も仕事帰りの馬車に一俵の米を積んで来ていた。

川の探検と魚釣り

我が家の引越しにより、友人の家が遠くなったこともあり、元々一人遊びが得意だった私の冒険が始まった。

先ずは裏を流れる山加川の水源が何処なのかを知りたくなり、川上りに挑戦した。ところが見てくれとは全く違って、川の中は大小、形も様々な石ころだらけで表面はツルツルだ。また、流れがゆるやかだと思えば急流になり、背丈を越える深い溜まりにさえぎられたり、横たわる大木、笹の茂みも必死で乗り越えながら中茶屋の橋まで辿(たど)り着いたが、その上流は流石(さすが)に怖くなりあきらめた。

次は釣りだ。ベベルイ川に魚がいると聞き、この上富良野に魚がいる川があるなんて放ってはおけない。枯れた蓬(よもぎ)の茎で竿を作り、缶詰の空缶に餌はミミズだ。山一つ越えて中の沢に出て藤井農場に入ると、そこはもう通る人もない身の丈を越える笹が繁るケモノ道で、物音一つ、鳥の鳴き声さえも聞こえない薮の中を、どれくらい歩いただろうか。やっと水流の音と共に何ともきれいな川が現れた。成る程、浅い流れの中にスイスイ泳ぐ魚が、ウグイなのかカジカなのか見分けはつかないが、その美しい姿に心が躍った。早速ミミズをつけて垂らしたが、魚は寄ってくるのに臭いをかいだだけで「プィ」と去って行くばかり。やがて辺りが薄暗くなって急に恐くなり、一匹の魚も釣れぬままトボトボと来た道を引き返しながら、「魚も生きたミミズが食べたかったのでは」と気が付いたが後の祭りで…。

白銀荘と冬山大冒険

四年生の冬、母方の叔母が白銀荘の管理人をしており(伯父は兵役に服していた)、二人の従妹がいて、我が家も父が出稼ぎ中だったことから、一家で訪れることになった。曲がりまがりの坂道をどれくらい歩いたのか、辿り着いたところは別世界で二階建ての瀟洒(しょうしゃ)なたたずまい。初めて目にする諸々の設備、二階には立派なスキーがずらり、フカフカの毛布、まるでホテルのような所で、贅沢(ぜいたく)な二日間があっという間に過ぎて帰宅予定の三日目、変わり易い山の天気は大吹雪になった。然し、翌日から三学期が始まるので、心配する母たちを残し、私は一人で山を降りることにした。

眩(まぶ)しく見ていたスキーを借りて、長靴に金具を縄で結び白銀荘を後にしたが、歩くのもやっとで、時には吹雪で一寸先も見えない中、大胆にも鉄索道(十勝岳の火口で採集した硫黄を運んだケーブル施設があったが、大正十五年の噴火で採掘事業が廃業、施設撤去後も、直線状に森林が伐開された急峻な道筋が残っていた)を降りることにした。

普段は通る人もなく、よく目にしていたのは十人牧場に住み農業の傍(かたわ)ら郵便配達をしていた棟方武雄さんが、吹上温泉に郵便物を届けるため、スキーを逆ハの字にして登る姿だった。夏は自転車で、棟方さんは怪我で片腕を失っていたのに仕事も人並み優れていて、実に器用に何でもこなし、誰からも信頼されていた。その姿を見ていたので、私でも何とかなるだろうと気軽に滑り出したものの物凄いスピードが出て、目も開けていられない状況ながらなす術(すべ)もなく、最後の坂に来て足がすくんだ。十五度あまりの急勾配で着地先も見えない。考えた揚句スキーを先に降ろして歩くことにした。

我ながら名案と思ったのも束の間、スキーは真直ぐには進んでくれず、木々の間を縫ってスイスイとあらぬ方向へと行ってしまい、深雪の中を泳いでやっと手が届いたと思えばスルリと抜けてまたあちらへ。何度か繰り返しながら辛くも最後の難関をクリア、やっと家に辿り着き一人の夜を過ごし、何事もなかったように三学期が始まった。

秋の恵み

秋は取っておきの季節で、山々には山葡萄(やまぶどう)やコクワ、マタタビ、桑(くわ)の実などが実るので山狩りが始まり、木のテッペンに登るのは何時も私で、祖母や妹弟、友人は頭上から降って来るそれら果実を籠(かご)いっぱいに拾って、口の周りや服を赤や紫に染めて後始末が大変だったが、とにかく山は楽しく夢のある場所だった。

(次号に続く)

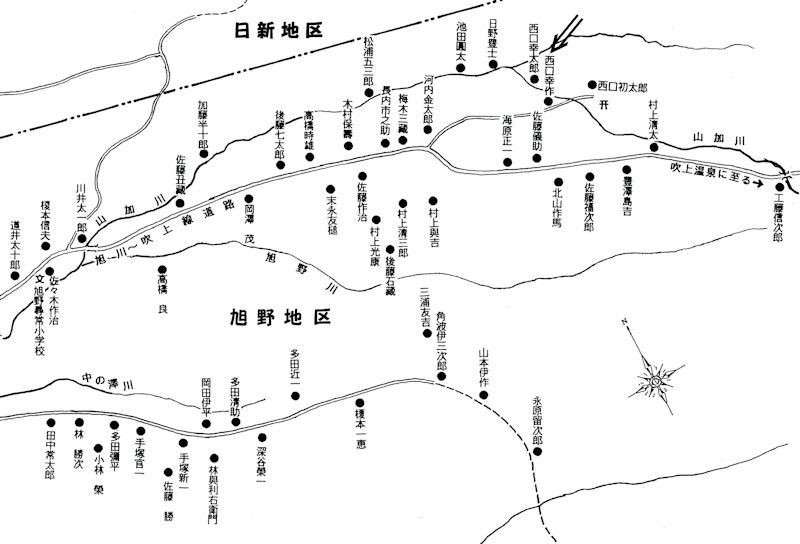

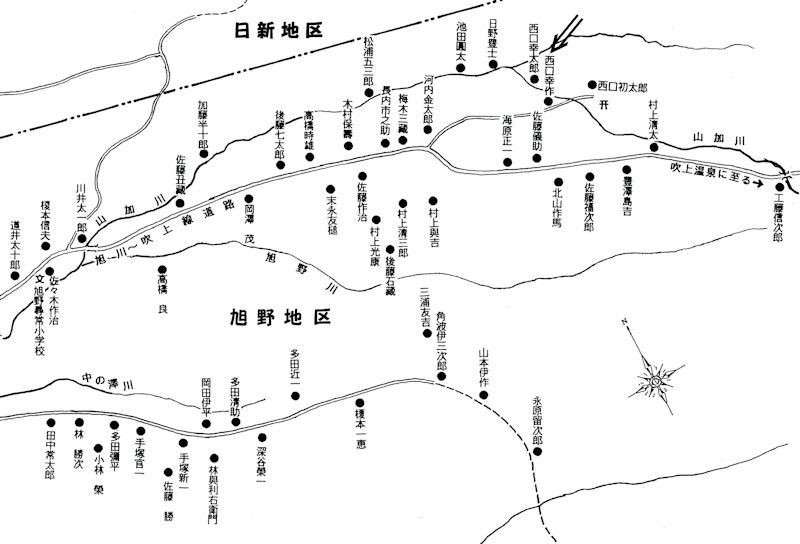

昭和11年頃の旭野地区山加農場周辺(1998年発刊「ふるさと上富良野」から)

機関誌 郷土をさぐる(第35号)

2018年3月31日印刷 2018年4月1日発行

編集・発行者 上富良野町郷土をさぐる会 会長 中村有秀

「大地賛歌」を声高に歌った開基百年の平成九年七月三十一日から、はや二十年の歴史が積み上げられた。

「大地賛歌」を声高に歌った開基百年の平成九年七月三十一日から、はや二十年の歴史が積み上げられた。