�\ �e�n�Ŋ��Ă��鋽�y�̐l�B �\

�ÏC�J��̒n�Ŏq�ǂ�������߂�����

��ʌ��������s���

�c���@�ہ@ ���a20�N����@(72��)

1. 8��22�������@���G����

�@�ˑR�h�J�[���Ƃ������̂������������đD�͑傫���X�����B��R�̐l���C�ɓ����o����A�D���͑��R�ƂȂ����B�����o�債����͎������q�ǂ��𑤂ɏW�߂Ď�����킹�A�u�Ȃ܂ԂA�Ȃ܂Ԃv�ƔO�����ƂȂ����B

�@�ˑR�h�J�[���Ƃ������̂������������đD�͑傫���X�����B��R�̐l���C�ɓ����o����A�D���͑��R�ƂȂ����B�����o�債����͎������q�ǂ��𑤂ɏW�߂Ď�����킹�A�u�Ȃ܂ԂA�Ȃ܂Ԃv�ƔO�����ƂȂ����B

�@1945(���a20)�N8��22����4��55�����A��X�e�q���������2�V���ۂ����Еs���̐����͂��狛���ɂ��U�����������Ƃ��̂��Ƃł���B��2�V���ۂ̓A�W�A�����m�푈�ł̔s��Ŋ�������k�C���ւ̈����グ���߂����ً}�a�J�҂��悹�Ċ����̑唑(�����ǂ܂�)���珬�M���߂����Ă����B�����̒�������������2�V���ۂ�2�ԑD�q�ɂ͉�12���[�g���c5���[�g���̑匊�������A���̂����������ŊC�������ꍞ��ł����B2�ԑD�q�ɂ����l�����͊C�Ɉ��ݍ��܂�ĂقƂ�ǂ����S�����B�b�ɂ���R�̐l���̂��Ă���A�����̏Ռ����ő����̐l���C�ɓ����o���ꂽ�B

�@�������e�q������Ă����D�q�́A�匊��������ꂽ2�ԑD�q�ł͂Ȃ������̂ŊC�Ɉ��ݍ��܂�邱�Ƃ͐h�����ĖƂꂽ�B���Z�͐����͂ɂ��U���̏����O�ɍb�ɏo�āA���ݎn�߂���߁u�k�C���ɋ߂Â����ȁv�Ǝv�����Ƃ����B���̌�D�q�ɖ߂������A���̂܂܍b�ɂ���ΊC�ɓ����o����Ă�����������Ȃ������B��2�V���ۂ͐����͂���̍U���������đD�X���낤�����v�����������A�h�����ė��G�`�܂ł��ǂ�����B

�@��2�V����(2500�g��)�̏�D�҂͖�3600�l�A���̂�����400�l���]���ɂȂ����B���̂Ƃ���������̈����g���D�����G���Ő����͂ɂ��U�������̂͑�2�V���ۂ����ł͂Ȃ������B��2�V���ۂƑO�サ�đ唑�`���o�`�������}����(1400�g��)�A�ד�(�����Ƃ�)��(887�g��)��22�����̐����͂���̍U���Œ��v����D�҂̑啔�����]���ƂȂ���(���}���ۂ̏�D�Җ�720���̂���������62���A�ד���780���̂���������113��)�B�Ȃ��A���}���ۂ�21���ɒt���`�Ɋ�`��887�������D���Ă���B���̒��ɂ͔[�J��ƁA��̑剡�j��Q(�����ق�)�̉Ƒ����܂܂�Ă����B�����t���ʼn��D���Ă��Ȃ���Ή��j��Q�̒a�����Ȃ��������ƂɂȂ�B

�@�������̉Ƒ��͓��{�̔s��܂Ŗk��50�x���̍����߂��̊����~��(������)���ɏZ��ł����B�s��̂Ƃ����Z�����w�Z3�N���A���Z��1�N���A�o��3�A����7�P���̎��ƕ����6�l�Ƒ��������B���G���ł̂��Ƃ͐���7�P���̎��ɂ͋L���ł���R���Ȃ����A��ɕ��Z�B������x�ƂȂ��������ꂽ�̂ŁA���������������L�����Ă��邩�̂悤�Ɏ��̓��ɃC���v�b�g����Ă��܂��Ă���B

�@�~���ł͕��͉��q�����̐l���H��Ɍ����̖؍ނ𗬑����錻��̎d���ɏ]������T��A�Ă̔z���Ȃǂ��s���G�݉�(������͕ꂪ��ɒS��)���c��ł����B����Ȃ�Ɉ��肵���������c��ł����悤�ł���B���ꂪ8��9���̃\�A�̓��\���a����j���A�Γ��Q��A11������̃\�A�R��50�x���������Ă̐N�U�A�쉺�ɂ���ς����B���{�R�ƃ\�A�R�͐퓬��ԂɂȂ�A8��23���̒�틦��܂Ŋ����͍������ɂ߂��B�������͊����Z���̖k�C���ւً̋}�a�J�̎w�����o�������A���̑Ώۂ�13�Έȉ��̎q�ǂ��ƕw���q�Ɍ��肳�ꂽ���߁A���͂��̂܂ܕ~���Ɏc�炴������Ȃ����ƂɂȂ����B���̂��ߕ�Ǝ�����4�l�̎q�ǂ��������k�C�����߂������ƂɂȂ����B

�@�~������唑�܂ł͓S�����ʂ��Ă������A���̋����O�S���\�L���Ɖ��������B�����̒��A�ً}�a�J�̂��ߑ�R�̐l���唑���߂������B���̂��ߑ唑�܂ł̗�Ԃً͋}�a�J�̐l�ł��ӂꂩ����A�������͐h�����ĉݕ���Ԃɏ�荞���8��20���ɂ���Ƒ唑�ɒ������B�唑�̍`�ł͖k�C���ւ̈����g���D��҂l�����ւ̗���Ȃ��Ă����B�����ԑ҂�����Ă���Ə��}���ۂɏ�ꂻ���ɂȂ������A������������ł�����̒��O�ŏ��}���ۂւ̏�D�͑ł����Ă��܂����B����ɂ��炭�҂�����Ă��̎��̑�2�V���ۂɂ���Ə�荞�ނ��Ƃ��o�������A�D�̌̏�̂��߈���D���ʼn߂����A�o�`�����͎̂��̓���21���ߑO9���ł������B�������}���ۂւ̏�D���A�����������ԗ�̒��O�őł����Ȃ�������A���G���ŏ��}���ۂƂƂ��ɊC��ɒ���ł�����������Ȃ��B�l�̉^���͕s�v�c�Ȃ��̂ł���B

�@�~���Ɏc���ꂽ���́A1946(���a21)�N12������J�n���ꂽ�������g���ɂ����3�N��ɖk�C���ɖ߂邱�ƂɂȂ�B

�@�Ȃ����������g��3�D�̑���ɂ��Ă͖k�C���V���Еҁw�ԚL�̊C�@���������g���O�D����̋L�^�x(1988(���a63)�N)�A��g�~�G�w�C�̒�����̋��с@���������g���O�D����̋L�^�x(�k�C���o�Ŋ��Z���^�[�A1990(����2)�N)���ɓ����҂���̕��������܂߂��ڂ����L�^������B

2. �ÏC�J���

�@�����炪�痯�G�ɏ㗤������������q5�l�́A���G�̐l�����̍D�ӂ�3���ԂقǗ��G�̑傫�ȉƂɔ��߂Ă�������Ƃ����B���̌�A��������������߂Ă��������܂��A�ԑ��̎Η�(���̌Z���_��)�A�����̉Y��(��̌Z������)���o��1949(���a24)�N�ɏ�x�ǖ쒬�̐ÏC�J��i���F�n���j�ɈڏZ���邱�ƂɂȂ�B

�@1948(���a23)�N�Ɋ�������k�C���ɖ߂��������A��������A��Ɍ��߂Ĉꑫ��ɏf��(��̒�)�̏��͂����Ȃ���J��̏�����i�߂Ă����B����1�N���1949(���a24)�N�Ɏ�������q���Y�͂����x�ǖ�Ɍ��������B������o�Ĕ��n���ŋD�Ԃ��~�肽�B�ÏC�J��܂ł͕����������B

�@�ŏ��ɏZ�Ƃ͏����Ȋ������̔q�ݏ����������B���B�̎���̏����ł���B�ؑ��̏��̂���ƂɈڂ����̂͂���1�N��ŁA�ÏC�J��𗣂��܂ł����Ƃ��̉ƂɏZ�B

�@�䂪�Ƃ̓��A�͒x�������������Ƃ�����A���������͊J��̈�ԉ��ł������B��O�̋�悪2�Ă��Ă����ɂ͌ォ��ߗׂ̏W���̕��Ƃ̐l�������Ă����B�䂪�Ƃ���ԉ��ɓ������͕̂������Ől�Â��������D���łȂ��������炾�ƕ�⎄�����q�ǂ�������ɉ��߂��Ă����B

�@5�w�N�^�[�����̓��A�n�̐^�����삪����(��ɊJ���ƌĂ��悤�ɂȂ���)�A���̗����̓y�n�����ɂȂ������A�k���̓y�n�͔�r�I���R�ōk��ɂ͕֗��������B�c������̂Ƃ���͕���ł����ˁA�Ƃ����܂������邱�Ƃ��������悤���B���������ݐ��̊m�ۂɂ͐�����J�����悤�ł���B�X�Βn�ł���ǂ����ɂ��ꂢ�ȗN�������o��Ƃ��낪���邪�A�䂪�Ƃɂ͂��������N�������o��Ƃ��낪�Ȃ������B���̂��ߐ�̐������̂܂܈��ݐ��Ƃ��Ďg���A�Ƃ��ɓ~�͐[���ς���������͂˂Đ�������ł��Ȃ���Ȃ炸�A��J�����̂��o���Ă���B

�@���A�n�̊J���͌����̖��|���A��������A�Γ�������Ă���̊J���ƂȂ�B�Γ����������̓y�n�͔삦�Ă��Ė�ؓ����悭��������Ƃ��L�����Ă���B�͂��߂̍��͎�J�����������A���̌�傫�Ȕn��ۗL����_�Ƃɏ����Ă�����Ĕn�ɂ��J�����s��ꂽ�B

�@�����n�p�̃v���E�͎g�����A�J���p�̊��ȃv���E���K�v�������B�n��1���ł͑ʖڂ�2���Ȃ���3�����K�v�������B�����̔n�������v���E���A�o���o���Ɖ������ĂȂ���Γ����������̓y�n���N�����Ă����̂𑤂ł݂Ă��āA�q�ǂ��Ȃ���ɂ������ȂƎv�����̂��L�����Ă���B����������J���d�˂ē��A��5�`6�N���o�āA�Q���J��i�������B�����̋�J����ς������Ǝv���B���A�㉽�N������Ɛ��������Ƃ����̂��������B�����͂���������ӎ����Ă��āA�Ȃ�Ƃ�����ɒʂ邽�߂Ɋ撣���Ă����B����Ƀp�X���Ȃ���Γy�n�̕�������(���L���̕t�^)�����Ȃ���������ł���B

3. �J��̏W��

�@�ÏC�J��̏W��(�_���g��)��16�˂ō\������Ă����B11�˂͓������ʂ���A�䂪�Ƃ��܂�2�˂͊�������̓��A�ŁA�c���3�˂͋ߗׂ̏W������̕��Ɣ_�Ƃ������B�k�C���̔_���͒c�̈ڏZ�ɂ����̂̑��A�{���̊e�n�̔_������̈ڏZ�҂����W�܂��ĊJ���Ƃ��낪�������A���A�҂̂قƂ�ǂ͔_�Ƃ̏o�g�ł������B�������ÏC�J��̏ꍇ�͔_�Ƃ̌o���̂Ȃ��l�A�Ƃ��ɓ����̂悤�ȓs�s�ŕ�炵�Ă����l�̈ڏZ�����������Ƃ����_�ł��Ȃ���قȍ\���ł������B�����ł�������J��W���ł��A����тœ��A���ĊJ���i�߁A�����Ő����Ă������߂ɂ͗ߏ��̏��������A�W���̂܂Ƃ܂肪�K�v�ł���B�܂��q�ǂ����������ɂ͂���������l�̐��E�̂��Ƃ͕�����Ȃ��������A�q�ǂ��Ȃ���L(�̂�)���Ă݂邱�Ƃ��ł��������A�̌��������Ƃ��v�����܂܂ɏq�ׂĂ݂����B

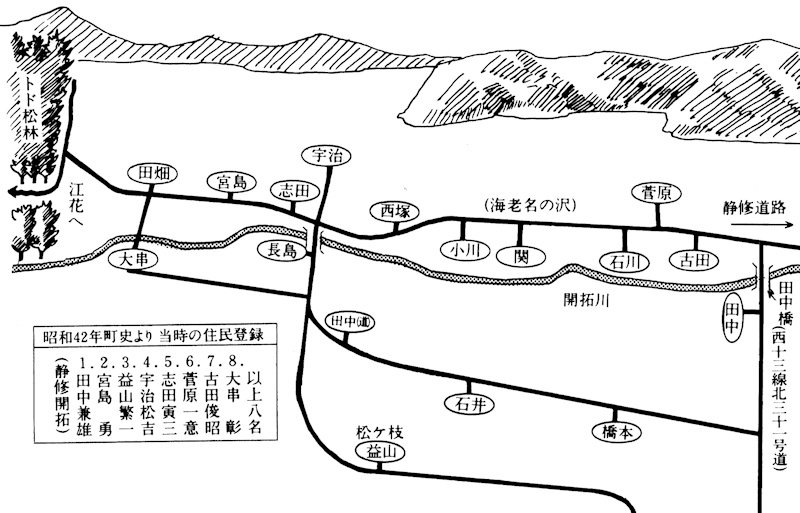

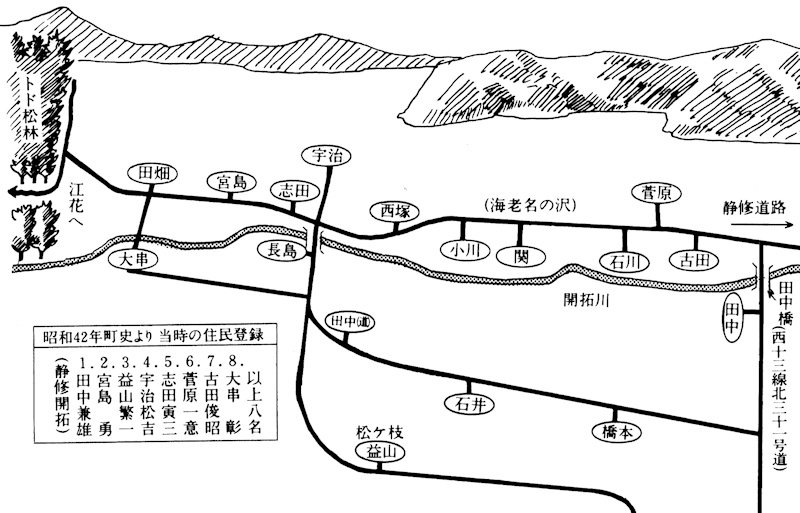

�Ő����̐ÏC�J���z�u�}(���a30�N)�`������12����R���q���u�ÏC�J��̑���(���̇U)�v����

�@���@��ԑւ��ł̋������

�@���i�̔_��Ƃ͉Ƒ��ł��Ȃ��Ă������A�E���̍�ƂȂǂ͑�R�̎�Ԃ��K�v�ŁA�ߏ��̔_�Ƃ���������ɗ��Ă�����āA���l���ł̋�����ƂƂȂ邱�Ƃ����������B�Ζ������@�ɂ���ĒE���@�����Ă̍�ƁA�����̂悤�ȋ@�B�ɂ���ѓI�ȍ�Ƒ̌n�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������̂Ŏ��Ƃ̕����������A�����̎�Ԃ��K�v����������ł���B�ߏ��̔_�Ƃ��牞���ɂ��Ă���������A�ߏ��ł̍�Ƃɂ͂����炩�牞���ɂł�����Ƃ�����ԑւ��ł������B

�@���@���n�̓����W���ŎR����

�@�������w���̂���܂ł͔n���d�v�ȓ��͌��ł������B�Ƃ��ɏt�̔_�Ɋ��̍�Ƃɂ͔n�̊��s���ŁA�n�Ɍ��C�ɓ����Ă��炤���߂ɔ_�Ɋ��̉a�ɂ͂Ƃ��ɋC�������A�n�̍D���̐l�Q�Ȃǂ�����ŗ^���Ă����B����ȂƂ��ɔn������܂�ȂǂŎg���Ȃ��Ȃ鎖�̂��Ƃ��ǂ��������B�����Ȃ��Ȃ����n�͉��z�������E����A���̓����W���̊F�ŎR�������邱�ƂɂȂ�B��������ꂼ�ꎝ���A���ĉƂŐH�ׂ�B��x�ɂ͂ƂĂ��H�ׂ���Ȃ��̂ŁA����𖡑X�ϓ��ɂ���1�T�ԂƂ�2�T�Ԗ��������H�ׂ������邱�ƂɂȂ�B

�@���@���̎�

�@�������w�Z3�N���̂Ƃ������a�C�œ|��A���̕a�@�ɓ��@���邱�ƂɂȂ����B�����ԂȂǂ͂Ȃ��A�J��̎R���܂ŗ��Ă����^�N�V�[���Ȃ������B�����ŏW���̐l���W�܂��Ă���ĕ����˔ɂ̂��A10�L���߂��̎R������ւŌ��ɒS���ʼn^��ł��ꂽ�B�S���ł��ꂽ�l�ɂ͑�ςȕ��S�������Ǝv���B�����炪�����Ă���Ƃ��͎���̕��X������Ȏ菕�������Ă��ꂽ�̂ł���B

�@���͓��@����20���قǂŖS���Ȃ����B6�����Ŕ��̕����Z�����Ƃ��������Ǝv�����ǁA�W���̐l�������W�܂��ĕ��̑������o���Ă��ꂽ�B�J��̏W���ł����������Ƃ��̏��������̊��s���ł��Ă����̂ł��낤�B

�@���@�R�̐_

�@�����̓����̃V���{���Ƃ��āA���ꂼ��̕����ɐ_�Ђ��J����B�ÏC�ł͐ÏC�_�Ђ��J���A���N9���ɐ���ɂ��Ղ肪�s���Ă����B

�@�����q�ǂ��̂Ƃ��͎ŋ��̈�������āA�o�X���o�鐷�傳�������B�F�Ղ�̎ŋ����y���݂ɂ��A��Ƃ�����Č��w�ɏo�������B�䂪�Ƃł��F�ŏo�����A�A��ɂ͐Q�Ă��܂��ČZ�ɂ��Ԃ��Ă�����ĉƂɋA�������Ƃ��������B�J��ɂ͂��̂悤�Ȑ_�Ђ͂Ȃ��������A�����ȎR�̐_���J���A�t��Ƃ��n�܂�O�ɊF���W�܂��Ď����s���Ă����B�����J��ł͂��̎R�̐_�����f�Ȃ���_�Ђɑ�ʂ���������ʂ����Ă����̂ł��낤�B

�@���@�W���̏��

�@�����W���ł͂ǂ��ł�����1�x�قNJF���W�܂��ď��s���Ă����B�J��ł������������B�����J��ɂ͊F���W�܂��ق��Ȃ������̂ŁA���͏W���̖����̉Ƃōs���Ă����B�d�b�͂܂��Ȃ������̂ŁA���̘A���͊e�Ƃ�����Č����œ`���Ă����B�Z������l�ɂ͂���Ȃ��Ƃ�����]�T�͂Ȃ������̂ŁA����͎q�ǂ��̖����ƂȂ��Ă����B�����u���x�̏��͉����ɂǂ��ʼn�������s���܂��̂ŏW�܂��ĉ������v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�`���邽�߂ɁA�W���̊e�Ƃ���炳�ꂽ���Ƃ��L�����Ă���B

�@�����������̏W�܂�͏W�����W���Ƃ��Đ��藧���A�^�c���Ă��������ŏd�v�Ȃ��Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���J��Ƃ����V�݂̏W�������藧���Ă�����ŁA�����_������̎w����x�������d�v���������Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���̂悤�Ȓ���I�Ȋ�荇������ʂł̗ߏ��̏��������A��ԑւ����̔_��Ƃł̑��ݎx�����������K�v�ɉ����čs���Ă����B�����̏W���ɔ�ׂ�Ɗɂ₩��������������Ȃ����A�J��Ȃ�ɏW���Ƃ��Ă̂Ȃ��肪���X�ɂł��������Ă����Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�f�ڏȗ��F(�ʐ^)1954(���a29)�N9��10���ɐÏC�J��10���N���j�������̎ʐ^�B����������Ԃꂪ���Ԃ����ł͂قƂ�ǂ��̐l�ƂȂ�ꂽ�̂ł��낤�B

4. ���c�����Ă�������̕Ă�����

�@�n�����J��_�ƂɂƂ��āA�����Ă̂��т͂������ꂾ�����B���������ʂ̂Ƃ��łȂ���ΕĂ̂��т͐H�ׂ��Ȃ������B�ÏC�ł��G�z���J���x�c�쉈���̒n��ɂ͐��c������A�Ă�����Ă������J��ɂ͐��c�͂Ȃ������B

�@���̊J��ŁA��͐��c�����ĕĂ���邱�Ƃɒ��킵���B�������w�Z3�N���̂Ƃ��ɕ����S���Ȃ�A�䂪�Ƃ͕�q�ƒ�ƂȂ����B���̂Ƃ����Z�͒��w3�N���A���Z�͒��w�𑲋Ƃ���2�N�ڂ������B���̕ꂪ���c�����A�Ă���ɒ��킵���̂ł���B���������Ƃ�������ȂƂ��Â��v���B�䂪�Ƃ͑O�ɂ��q�ׂ��悤�ɊJ��n�̈�ԉ��A�J��𗬂�鏬���Ȑ�̍ŏ㗬�ŁA�쉈���ɍL���͂Ȃ������V���̎��n���L�����Ă����B��͂����ɖڂ������c�ɂ��悤�ƍl�����B

�@���炭�_�Ɖ��Ǖ��y���̕��y���̐l��_���̉c�_�w���̐l�ɑ��k�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���y���̐l�����]�Ԃő��ɂ��䂪�Ƃ܂Œʂ��Ă��Ďw�����Ă��ꂽ�̂��L�����Ă���B�����m�g�j�̃��W�I�Ŕ_�����܂���Ĕ_�Ƃ��w�����镁�y���̊����`�����h���}��������������Ă����B�䂪�Ƃɒʂ��Ă��Ă��ꂽ���y���̐l�����̂悤�Ȋ����������B

�@�䂪�Ƃ̐��c�����́A���n�̒n���[���̂т����V�̍����@�����Ă����ɋq�y�����Ė��ߗ��āA�l�����Đ��c��Ƃ�����Ƃ������B��(������)����Ƃ������̂ő�ςȍ�Ƃ������Ǝv���B����������J���o�ĂȂ�Ƃ������̓c�A���v1�������x�̓c���ł����������B

�@���̖��͕c�Â���B���̂悤�ȃr�j�[���n�E�X�ł͂Ȃ��A������\������q�������ĉ���������A�����ɖ����܂��ĕc����Ă�B�S�����߂Ă̌o���ł���B���y���̐l�������ʂ���葫���Őe�Ɏw�����Ă��ꂽ�B��������������o���Ă����A���傤��Ő������B����ɂ͎�����`�킳�ꂽ�B�������Ĉ�Ă��c�̓c�A���B������S�����߂Ă̌o���ŁA�ߏ��̔_�Ƃ̏��������l����`���ɗ��Ă���A��ϓ��₩�ȓc�A���ɂȂ����B���͕c�^�т���`�킳�ꂽ���A�u�ہA�c���Ȃ����v�̐����Ƃт������B

�@����������J���d�˂Ă������Ă̎��n�͊����������B���(�͂�)�������Ċ��������A�ߏ��̔_�Ƃɂ���`���Ă�����ĒE���������B�����ď㎿�̕Ăł͂Ȃ��������A����ł���ƊJ��_�Ƃł��Ă��H�ׂ���悤�ɂȂ����B

�@���ɂ��Ďv���A���̍��͓��k�A�k�C���𒆐S�ɑ��J�c���i�����ł���ƂƂ��ɁA�S���I�ɔ_���ɐV�������������܂�n�߂Ă��������ł��������B���̐V�����������A�Ӌ��̊J��n�ɂ��y��ł����Ƃ݂邱�Ƃ��o����B

�f�ڏȗ��F(�ʐ^)�`�]�y���w�Z1�N���̎��̃N���X�̎ʐ^�B�O���E���h�̓y��ɂ����ām1951(���a26)�N�n

�f�ڏȗ��F(�ʐ^)�`�ю����Ƃ�����������ނ��߂ɗr��R�r�������悤�ɂȂ����B���b������͎̂�Ɏq�ǂ��̖����������B[1959(���a34)�N]

5. �J��̒n�𗣂��

�@�䂪�Ƃł͒��Z���Ƃ��łĎ��q���ɓ���A��ɐX���̔��˂̕����ɋΖ����Ă����B���̂��ߎ��Z���_�Ƃ��p���`�ɂȂ����B�����j�͓~��O�ɓ����ɏo�邱�Ƃ����������B���Z����ɎR�ɓ����ɂłĂ������A1963(���a38)�N��1������A�����ɏo�Ă�����x�ǖ�̋��R�̕��̎R�ŁA����Ă����؍ނ̉��~���ɂȂ��đ����������B3������܂ŏ�x�ǖ�̒����a�@�ɓ��@���Ă������A���̌㈮��̕a�@�Ɉڂ�A��������܂łɂ��Ȃ�̊��Ԃ�v�����B����Ȃ��Ƃ������Ă��A���Z�͂��̔N�̏H���瓌���ɏo�Č��z�W�̌���œ����悤�ɂȂ�A1964(���a39�A����19�̎�)�N�ɂ͕���J��𗣂�ē����Ɉڂ����B

�@���̍�����J��̗��_���A�ǂ�ǂ�i��ł������ƂɂȂ�B1960(���a35)�N��A1970(���a45)�N��͑S���I�ɁA�����ď�x�ǖ�ł����_�������������A�]�y�A�ÏC�ł͊J��ł̗��_����삯�ɂȂ����悤�ł���B�����[���̂́A�J��ł͓����⊒������̓��A�҂������������痣�_���Ă������̂ɑ��A�ߗW������̕��Ƃœ��A���Ă����_�Ƃ͈�Ԓx���܂Ŏc���Ă������Ƃł���B

�@�������ĉ䂪�Ƃ͗��_���ĐÏC�J��̒n�𗣂�A��Ǝ��Z�͓����ŕ�炷���ƂɂȂ�A���Z�����ɔ���(�͂��̂�)�ŕ�炵�Ă����B�������Z�𑲋Ƃ��Ă���͎D�y��15�N�قǁA���̌�͓����̕��ŕ�炷���ƂɂȂ������A�_�w���ɐi�݁A�_�Ɩ��̌����ɏ]�����邱�ƂɂȂ������Ƃ�����A�ÏC�J��ʼn߂��������Ƃɂ͋����v��������A�܂����ꂪ���ɂƂ��Ă̌��_�ƂȂ��Ă����B����ɂ����Ε��Z�����ɂ��낢��b�����ꂽ���Ƃ�����A�o���̒n�ł��銒���~�����A������̌��_�ƂȂ��Ă����Ƃ����邩������Ȃ��B

6. 2�l�̌Z�Ɗ����~����K��

�@�������Z��́A�~���̂��Ƃ������ƋC�ɂȂ��Ă����B���ɂƂ��Ă͎��������܂ꂽ�~���Ƃ͂ǂ�ȂƂ��납�A2�l�̌Z�B�ɂƂ��Ă͎�����������炵�Ă����Ƃ��낪�ǂ��Ȃ����̂��ƁB�\�A���烍�V�A�ɕς���āA��������ʐl�ł��T�n�����ւ̖K�₪��r�I�e�ՂɂȂ����B�K�����{���[���V�A����k�C���A����Ƃ����Ƃ��낪�A�F�D�e�P�u�T�n�����̗��v�B���傤�Ǎ�����20�N�O�A���������g������51�N��̂��Ƃł���B�c�O�Ȃ����͊��ɖS���Ȃ��Ă����B

�@�c�A�[�ł͔��ق����H���W�m�T�n�����X�N(���L��)�ɔ�сA�������炢�����̃R�[�X�ɕ����ꂽ�B�������Z��3�l�́A�����ĕ~���ŕ����Z�t�����Ă����Ƃ����l�̈ē��ŁA�~��(�|���i�C�X�N)��K�˂�R�[�X����ʂɑg��ł�������B�ʖ�Ƃ��āA���{������\�Ȋ����ݏZ�̒��N�l�����ɂ����s���Ă�������B�ȉ��́u���{�ƃ��[���V�A�v�Ƃ������{���[���V�A����k�C���A����̋@�֎��Ɍf�ڂ��ꂽ���̖K��L�m1996(����8)�N8�����n���Čf�������̂ł���B

�@�@���䂪���܂�̋��͖��̌��ɕϖe

�@�u���̐��H���߂����ӂ�ɉ��ɓ��铹������͂��ł���v�B���ē������Ă��ꂽ�j�������B�m���ɂ��̏����͂������B���������ӂ̌i�F�͉�X���z�����Ă����̂Ƃ͑S���قȂ�B������ʂɐ�����A�Ƃ���ǂ���ɔ��炵���Ƃ��낪������x�ł���B���Ă͉��\�˂��̉Ƃ��������сA�������Ȃ������̎s�X�n���Ȃ��Ă����͂��̂Ƃ��낪�ł���B

�@���M���^�̎v���ł��̏����ɓ���A200���[�g�����������Ɛ�ɂԂ������B�̂��Ƃ̋߂��ɐ삪����A���Z���M�ꂩ���������Ƃ����邻�������A���������̐�̗l�q�͐����ς���Ă���B�߂��ɉƂ����������Ղ��S���c���Ă��Ȃ��B����ł����̎��ӂ��������Ă���ƁA�����ȏ��ɂ䂫���������B�̉Ƃ̂��Ɂw�c�����x�Ə���ɏ̂��Ă��������������B���ꂪ���̏��ɈႢ�Ȃ��A�Ɖ�X�͖������A�F�Ŏʐ^���Ƃ��Ă����������������B

�@�u�����ɓS���Ƒ傫�ȓ��H������A����S������������A��������킪�Ƃɂ������H�������ād�d�v�Ɣ��ق����O�̔ӁA�h�ŌZ�B���n�}�������ċc�_���Ă����B�ӂ�͑傫���ϖe���Ă��������̒n�}�͂���قǂ������Ă͂��Ȃ������B

�@�@���c�����{�l�̕������ē�

�@��X�Z�킪���܂������̂́A�~�����炳���2�`3�L���k�ɂ��������~���Ƃ��������ȊX�ł���B�Ƃ����ꂱ�����Ă��̒n���m�F���邱�Ƃ��o�����̂́A�j����X�̓��ē������Ă��ꂽ����ł���B�����Ă��̒��~���Ƃ����Ƃ����m���Ă����j����ɏ������̂́A�ʖ�E�K�C�h�����Ă��ꂽ������̂��A�ł���B�u�̂̂��Ƃ�m���Ă���l��T���ɂ̓o�U�[���ɍs���Ē��N�l�ɕ����̂���Ԃ����v�Ƃ���������̔��f�͑S���K�������B�j����͎c�����{�l�̈�l�ł��邪�A�S�������m�炸�̉�X�̓ˑR�̗��݂ɂ�������炸�e�ɂ��Ă��������A��ς����b�ɂȂ����B����Ȃ����V�A�����ŋ�J���Ă���̂������˂āA��X��[�H�ɏ����Ă��ꂽ�����łȂ��A������X�̏h�ɂ܂ł�������ŗ��ٓ̕��܂Ŏ����Ă��Ă����������B���A�ʼn�X�̓n�C�L���O�C���ŁA�k��50�x������\���a�F�D�̔�̂���Ƃ���܂ł̃o�X���s���y���ނ��Ƃ��ł����B

�@���x�̃T�n�������s�ł́A�j����̂悤�Ȏc�����{�l�̂��Ƃ�A4�`5���l�Ƃ����Ă��钩�N�l�̐l�����̂��Ƃɂ��Ă��A�����炢�낢�닳���Ă��炤���Ƃ��ł����B�A���Ă��痛����(�肩������)(�ҏW���F�������܂�̓��{�̏�����)�w�T�n�����ւ̗��x��ǂ݁A���̖��̕��G�������炽�߂Ďv���m�炳�ꂽ�B

�@�������Ƃ�����e��Z�������畷������Ă��������̃C���[�W�ƁA����̃T�n�������s�łӂꂽ�����Ƃ̗����ɁA�v���́A�����������G�ł���B51�N�Ƃ����Ό��̌o�߂�����A������2�x�ɂ킽��Љ�̐��̓]�������������Ƃ��l�����������R��������Ȃ��B

�f�ڏȗ��F(�ʐ^)�c�����{�l�j����̈ē��Œ��~�����ό�����

7. �䂪�����A�ÏC�J��ĖK

�@�J��̒n�𗣂��50�N�����߂���2014(����26)�N�A�䂪������K�˂邱�ƂɂȂ����B�ܘ_����܂łɂ����x���������Ƃ͂������B����́A���炽�߂Ē��w�Z�܂ł��߂������䂪�������ǂ��Ȃ������A�n��̗��j���܂߂Ă��̕ω��̂��܂�n���Ɏc���Ċ撣���Ă��������炨�b�������������A���ׂĂ݂����A�Ƃ̎v������ł���B70���}����ɂȂ��ẴZ���`�����^���Y�����������Ă�����������Ȃ��B���̂Ƃ��͒��w�̓��������y�̕�����A�������ӂ��߂Ă��낢�닳���Ă����������B���̒������ʂ͕ʂɂ܂Ƃ߂��B

�@����ɂ��Ă��䂪�����A�]�y�A�ÏC�n��̂��̊Ԃ̕ω��͌������B�_�Ƃɂ��Ă������̔_�Ƃ����_��(�ŋ߂͗��_���Ă��n���ɂƂǂ܂�l�����Ȃ��Ȃ�)�A�c���������̔_�Ƃ���K�͂Ȕ_�ƌo�c���s���Ƃ����`�ɂȂ��Ă���B����͑S���I�ȓ����ƋO����ɂ�����̂ł���B����Ȓ��ŐÏC�ɂ́A�L����Ћ��_�Ёm2002�i����14�j�N�ݗ��n�𗧂��グ�A�S���\�w�N�^�[���̑�K�͌o�c��W�J���Ȃ���A���ۑS�^�_�Ƃ�6���Y�Ɖ��A�_�Y���H�i�̔̔��Ⓖ�����ɂ��͂����A�Ⴂ���o�A�V�����Z���X�Ŕ_�ƌo�c�̘g����悤�ȐV�������Ƃɂ����g��ł��鎖�Ⴊ����B�܂��ׂ̍]�Ԓn��ł́A2015(����27)�N12���ɂm�g�j�v���~�A���őS���������ꂽ�h���}�u�͂�ؖ��v�̃��f���ƂȂ����Ⴂ�����_�Ǝ҈��ې������̊������A�V�������������܂�Ă���B

�@�䂪�J��̒n�̕ω����������B���ē������ʂ⊒��������A�����_�Ƃ͎p�������A���̓y�n�̂قƂ�ǂ͋ߗׂ̏W���̔_�ƁE�_�Ɛ��Y�@�l�������đ�K�͂Ȍo�c���s���Ă���B���Ă͋}�X�̔������Ȃ��Ȃ��������A���͑�^�@�B�����s�\�ȂȂ��炩�ȕޏ�ɐ�������A�i�ς��傫���ς�����B�̂̌i�ς��v���`���Ă����҂ɂƂ��Ắu�����I�v�Ƌ����قǂ̕ω��ł���B���Ă͎q�ǂ��B������ނ�������A���݂��R���N���[�g�Ōł߂��A�̂̏���̃C���[�W�Ƃ͈�������̂ɕς���Ă����B�Ă�H�ׂ邽�߂ɕꂪ��J���đ��������c�́A���Ƃ������Ȃ������Ă����B40�N�قǑO�m1970�i���a45�j�N�n����n�܂����Ă̐��Y�����̎��{���������āA�]�y��ÏC�������삪�قƂ�ǎp���������邱�Ƃ��v���A�������������ʂ��Ƃł��낤�B

�@����Ȓ��ŕω����Ă��Ȃ����̂��������B�\���x�A��̒��߂ł���B����͎��ɂƂ��ẮA�w�Z�ɒʂ��Ƃ��ɁA�����������߂Ă����i�F�ł���B�䂪�Ƃ���̒��߁A�����Ċw�Z�ɍs���r���ł̏\���x�A��̒��߂��A�ł��f���炵���ƂЂ����Ɏ����Ŏv���Ă����B���̒��߂̑f���炵���͍����ω����Ă��Ȃ������B���Ẳ䂪�Ƃ���͏������ꂽ�Ƃ��낾���A�J��œ����悤�ɏ\���x�̒��߂��f���炵���Ƃ��낪����B�����ɐ_�ސ���ʂ����N�ސE�҂��ڂ�Z��ł���Ƃ����b�����B�����炭��������̒��߂̑f���炵���Ɏ䂫�����A��N�ސE��̐����𑗂��Ƃ��Ă�����I�̂ł͂Ȃ����A�Ə���ɐ������Ă���B

�f�ڏȗ��F(�ʐ^)���Ắu�ÏC�J��n��v�̌��݁B�����𗬂��̂͌�ݐ������ꂽ�u�J���v�Ő̖̂ʉe�͎c���Ă��Ȃ��B

�@�@������

�@�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ����ƂX�Ə����������悤�ł���B�u�ӂ邳�Ƃ͉����ɂ���Ďv�����́v�ł͂Ȃ����A��������A���Ԃ����Ă悯�������ւ̎v���͂̂���̂ł���B�����Ƃ��~�ɂ͓����ŌZ��3�l�ƉƑ����W�܂�̂��ŋ߂̊���ɂȂ��Ă��邪�A���̂Ƃ������b��ɂȂ�̂��A�Ƃ��ɂ���������A�ÏC�J��ƕ~���̂��Ƃł���B��X�Z��3�l�ɂƂ��ẮA�ÏC�J��ƕ~�������_�ł���B

�s�M�җ����t

| 1945(���a20)�N�@ |

1�������~���Ő��܂�� |

| 1949(���a24)�N |

�ÏC�J��� |

| 1960(���a35)�N |

��x�ǖ쒬���]�y���w�Z���� |

| 1963(���a38)�N |

�k�C���x�ǖ썂���w�Z���� |

| 1967(���a42)�N |

�k�C����w�_�w������ |

| 1972(���a47)�N |

�k�C����w��w�@�_�w�����Ȕ��m�ے��P�ʎ擾 |

| 1972(���a47)�N |

�_�яȔ_�Ƒ������������� |

| 1998(����10)�N |

������w�_�w������ |

| 2015(����27)�N |

������w�ސE

������w���_�����@�_�w���m

��ʌ��������s���ݏZ |

���@�ҏW�t�L

�@�]�y�ƐÏC�n��́A1906�i����39�j�N�̃��z���B�����n�����̑O����O�䕨�Y������Ђ����ގ��Ƃ��s�����̂��J��̎n�܂�ł���A���ގ��Ƃ̐Ւn�ɔ_���c�̂��������A���邱�ƂŖ{�i�I�ȊJ�����i�߂�ꂽ�B

�@�]�y�n��ɂ͎���c�́m1903�i����36�j�N�n�A�J�l�L�`�_��m1907�i����40�j�N�n�A�c�́m1906�i����39�j�N�n�A�ߐ�c�́m1910�i����43�j�N�n�A�ÏC�n��ł͕����c�́m1904�i����37�j�N�n�A�{��c�́m1907�i����40�j�N�n�A���R�c�́m1916�i�吳5�j�N�n��A�����]�n�E�����]�Z�҂ɂ���ĊJ���ꂽ�B

�@�����͍]�y�q�포�w�Z�𒆐S�Ƃ����̒n��ł��������A�l���̑����ɔ����Ĉ��1918�i�吳7�j�N�ɕ��Z�Ƃ��ĐÏC���ʋ�����i�ÏC�ɗאڂ�����l�����x�V�x�n�悩����ʊw�j��u�������Ƃ���ÏC�n��Ƃ��ēƗ��i�s����̐ݒu�j�����B���Z��1929�i���a4�j�N�ɖ{�Z�̍]�y�q�포�w�Z�ɓ������Ĕp�~���ꂽ���A�ÏC�n��͂��̂܂ܑ��������B

�@�ÏC�n��ɂ͐ÏC1�A2�A3�A4�̏Z���g�D�P�ʁi�����j�����������A��P�a�J��O�n���g�ҁA�n���_�Ƃ̕��ƂȂǂɂ����J�Ɓm1945�i���a20�j�N�ȍ~�n�ŐV���ɐÏC�J�����u����A1967�i���a42�j�N3�������_�ŐÏC�̑��ː���61�˂ƂȂ����B1996�i����8�j�N3�������_��28�ˁA2016�i����28�j�N9�����ɂ�26�˂ɂ܂Ō������Ă���B

�@���݂̓��n�́A��K�͂Ȕ_�n�����i���c���낪�˒n�攨�n�ё����y�n���ǃp�C���b�g���ƁA���c���n�ё����������Ƌy�ђc�̉c�ُꐮ�����Ɠ��F���a45�N�x�`����17�N�x�j���s���Ă���A���H�A�͐�̈ʒu��`����ς���Ă��܂��A�����̖ʉe�͎c���Ă��Ȃ��B

�@���̐���ɂ�邱�̐��J�Ƃ́A�S���e�n�ōs��ꂽ���A���Ǔ��e�s�����ōs��ꂽ���Ƃ��L�^������̂Ƃ��āA1970�i���a45�j�N3���ɁA�����̏��x�����ɓ��Ɏ�������u���u���n���J��U�����c��v�����s�����w�����J��L�O���x�ɁA�ÏC�J��n��i�G�z���J���x�c�n��j�ɂ��āA���҂��u�J��҈ꓯ�v�Ƃ����L��������̂ŁA�����ɓ]�ڂ���B

�@�@��ꓙ�͓���������A����

�@�@�@�@��x�ǖ쒬�G�z���J���x�c�n��@�J��҈ꓯ

�@�Ă������ꂽ�����A�H�Ƃ̂Ȃ��������͂��k�C���̏�x�ǖ쑺�ɗ��āA�����̌Â������c���Ɉꔑ���A��x�ǖ�̈�Ԗk�ɂ�����ÏC�����֎q�����������12�L�����[�g��������Ƃ��������āA���݂̃G�z���J���x�c�n��ɓ��A�����B

�@�����G�ؗтŁA��ʌF�������������ċ���A���̓y�n�����ɂȂ�̂��ƍl�����B�������H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ����Z�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������g�y�эȂ�q�����܂��Ȃ���A�܂��Z�܂��̌��݂ɂ��������B�x���ʼn����́A���琁���J�����悤�₭���̂��邾���̏Z��ł������B�~�Ȃǂ͉ƒ��A����ŃX�g�[�u�Ȃǂ̒g�C�ł͒g�܂炸�A�悭�t�g���̒��ɓ����Ęb�����������̂��B���H�ɂȂ�����F���o�Ďq�������w�Z�܂ő���}���������B

�@�J���̋�J�Ƃ�������A�l�͂ōs�����߁A����������̂�1��1���J�����o����Ηǂ����ł������B

�@���A�ʐϕ���7��5�����A���̓��_�n�ɏo����ʐϖ�4�������炢��������B�����͊J���⏕���y�щc�_�������ȂǂŐ��������Ă����B���H���̓J�{�`���A�����A���Ȃ��ѓ��Ȃ̂ŁA�Ƒ��͉h�{�����ŁA�悭�a�@�֒ʂ������̂��B

�@�앨�̎��n���A1955�i���a30�j�N���A���_�n���Ɏ���悤�ɂȂ����B1960�i���a35�j�N���́A�J��ґS�����y����ǂN�s���A�Ë����Ƃ����{�����n�ɔ��Ԃ��������B���N�ɂ́A�Җ]�̓d�C������A�l���̐������o����悤�ɂȂ����B1968�i���a43�j�N�ɂ́A�d�b���t����ϕ֗��ɂȂ����B���̗l�ɂ��āA���݂̊J��n���o���オ�����킯�ł���B�����B�ƈꏏ�ɓw�͂��ĉ��������W�҂̕��X�ɐ[�����ӂ����Ă���܂��B

�@�֎��@�@�@�@�@�@���y��������i��34���j

2017�N�R��31������@�@�@�@�@�@2017�N�S���P�����s

�ҏW�E���s�ҁ@��x�ǖ쒬���y��������� ��@�����L�G

�@�ˑR�h�J�[���Ƃ������̂������������đD�͑傫���X�����B��R�̐l���C�ɓ����o����A�D���͑��R�ƂȂ����B�����o�債����͎������q�ǂ��𑤂ɏW�߂Ď�����킹�A�u�Ȃ܂ԂA�Ȃ܂Ԃv�ƔO�����ƂȂ����B

�@�ˑR�h�J�[���Ƃ������̂������������đD�͑傫���X�����B��R�̐l���C�ɓ����o����A�D���͑��R�ƂȂ����B�����o�債����͎������q�ǂ��𑤂ɏW�߂Ď�����킹�A�u�Ȃ܂ԂA�Ȃ܂Ԃv�ƔO�����ƂȂ����B